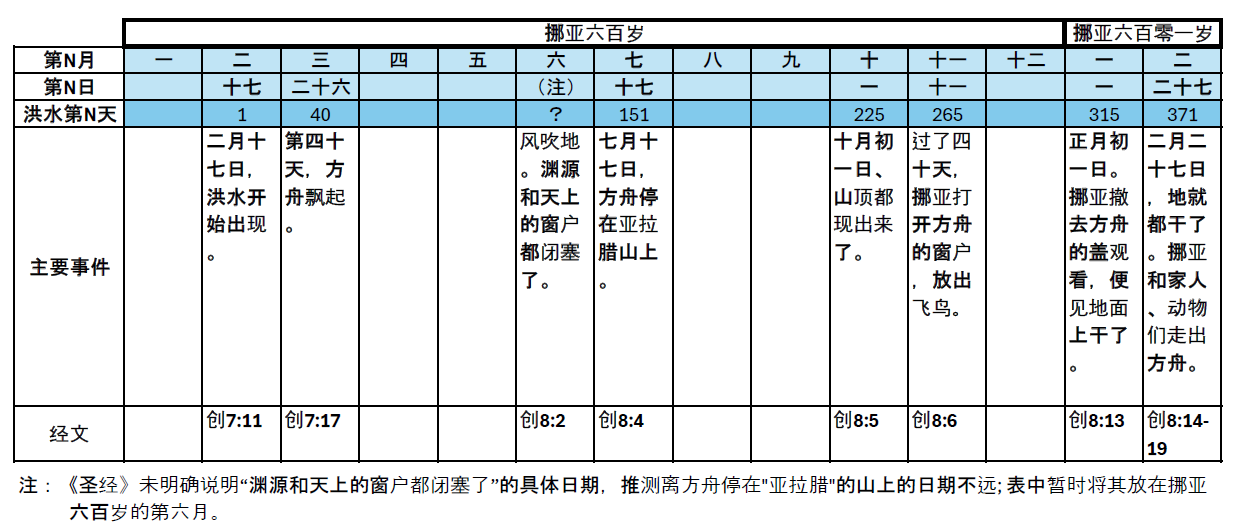

第八节. 对反对全球大洪水真实性的常见观点的反驳

本节的内容基本是对美国地质学家Andrew A. Snelling博士所著的《The Genesis Flood Revisited》一书若干议题的要点介绍及相关侧面补充,该书将60多年来多个团体和学者各人对大洪水的研究成果总结,从多角度对全球大洪水的真实性做出深入全面的辩护,建议有志深究大洪水真实性的人们一读。

1)反驳“《圣经》洪水记录取材自苏美尔 / 巴比伦洪水传说”

其实直到今天,世界上具有“大洪水”传说的民族并不罕见,有学者评估至少有70种语言中记载有关于洪水的传说,其中有超过八成提到巨大的船体保护人类免遭灭绝。

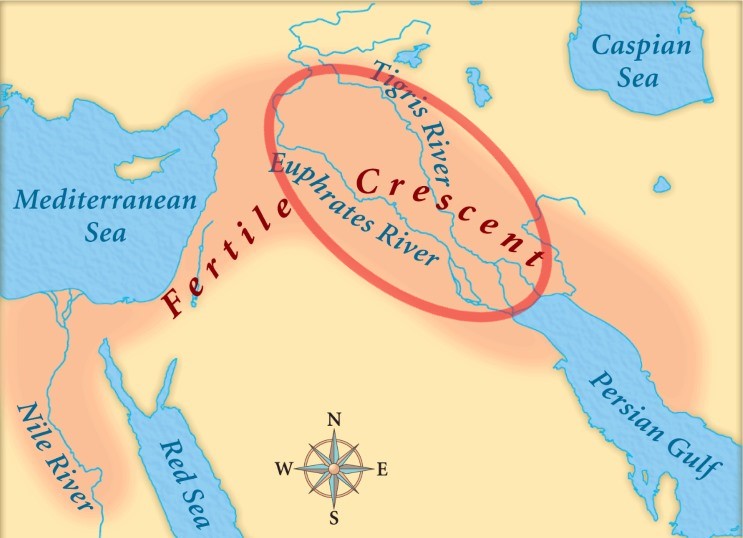

这其中《圣经》之外的、最广为人熟知的是在作为人类文明摇篮的“美索不达米亚”(Mesopotamia)平原发现的楔形文字泥板中,有一部保存的“吉尔伽美什史诗”(Epic of Gilgamesh),是迄今发现的最早的英雄题材史诗,其故事梗概是说Uruk的国王“吉尔伽美什”因兄长的死而悲痛万分,他踏上旅途,寻找居住在河口并被赋予永生的祖先,即原Shuruppak的国王Utnapishtim,希望得到永生的方法。该史诗其中有一段内容是关于水神“恩基”(Enki,也称“伊亚”/Ea)阻止风暴之神“恩利尔”(Enlil)用洪水毁灭人类,并让国王Utnapishtim建造方舟载运人和动物的故事。

有学者认为《创世记》的洪水叙述和“吉尔伽美什史诗”中洪水的内容很接近,因此“几乎无疑地”是源自美索不达米亚的记录。《创世记》的执笔者摩西按照《圣经》推算生活在约公元前1500年;根据有些学者推测,“吉尔伽美什史诗”最早成文早于《创世记》至少约500年。然而一些细节可以帮我们认识到这两者在可能的真实性上的明显差异。

在“吉尔伽美什史诗”中,方舟被描绘成长宽高按现代尺寸均为约60米的正方体,共七层,用了7天完工,装载了国王Utnapishtim的全部家人和亲属,一众船工以及熟练的工匠们,动物和植物的种子(the seed of all living creatures),特别还有国王的全部金银。史诗描写造成洪水的大雨6天后就停了,国王的方舟在水面上漂流了12天,最后停靠在被称为Mount Nisir的山上。“吉尔伽美什史诗”正如它的名字揭示的一样,通篇充满戏剧的、繁复的、比喻的、情绪化的诗歌语言和文风。

《创世记》中记述神要求方舟长宽高为300x50x30肘(cubit),约合现代的137x23x14米,该比例已被证明是远洋时中大型船舶所使用的稳定性最理想的比例。方舟内部分三层,里外抹有天然防水涂料,顶部位置留有透光处,方舟的门开在侧面,并且挪亚方舟不设动力和方向控制。像挪亚方舟这样的长方体大木箱唯一的功能,就是保证它在持续数月的巨浪中不致侧翻沉没。有研究指挪亚花了约75年时间将方舟建成。《创世记》记载除了海水外,额外的水量的来源是“大渊的泉源都裂开了,天上的窗户也敞开了。四十昼夜降大雨在地上”,“洪水泛滥在地上四十天,水往上涨,把方舟从地上飘起”。“大渊的泉源”和“天上的窗户”到约第150天才被完全关闭。洪水又用了约165天才在地上完全消退。《创世记》对大洪水的描述所用的文字简洁、平实、沉静、内敛,根据古希伯来语语言学者的评估,它的希伯来原文的遣词造句是明显的写实、记述风格。

《创世记》没有记载神让挪亚把各样植物的种子带入方舟。我们知道大多数的植物种子在被水浸泡几个月后,一旦接触土壤就会继续发芽存活;并且某些类植物在被连根拔起在水面漂浮几个月后再次接触到土壤,仍有可能会再次生根、继续存活。《创世记》8:11特别提到,鸽子给挪亚衔回新鲜的橄榄叶子,我们知道直到今天,橄榄树在环地中海一带(关于挪亚方舟可能的落脚点,请参见第十节)都很繁盛,并且橄榄树/橄榄枝耐受极端环境的能力惊人,在恶劣的后洪水环境中,橄榄极有可能是第一个生根发芽的植物种类。

《创世记》8:1中特别记述,“神叫风吹地,水势渐落”,我们知道如果“灾变性板块运动”的基本原理是正确的,那么当快速板块运动停止时,在洋中脊处的持续的汽液“喷泉”(即《创世记》描绘的“大渊的泉源”,英文版本《圣经》译为“the fountains of the great deep”)也会停止,因而从海面以水蒸气的方式持续向高空输送热量的活动就基本停止了;经过一定时间,冷空气的对流可能在特定的区域形成持续的强风,这应该能解释在水落之前的显著的大风现象。

《创世记》8:3中描述水退去时,写道“水从地上渐退。过了一百五十天,水就渐消”,这里“渐退”的希伯来原文写作“הָלוֹךְ וָשׁוֹב”,意思为“去了又来”(to go and to return),这是在描写水退去的阶段虽然水位长期看是整体下降的,但在短期水位却是在上下反复变化的。淹没全地的大洪水在退去时,潮汐作用于整个水体,因此在地表特定的一个位置每天会有规律的水面涨落。同时根据我们对大洪水的机制“灾变性板块运动”的理解,大洪水开始消退的阶段正是板块的灾变性快速运动趋于停止、世界上所有位于“古近纪”及附近的造山运动迅猛发展的时期,这时世界各地的新生山脉皆开始一同在水下隆起并露出水面,伴随的应该是水下频发的地震,它们的猛烈程度比大洪水的上涨阶段也就是板块的灾变性快速运动期间大为减弱,但在这时还未完全趋向停止。潮汐加上水下的地震,因此在露出水面的某一点的水位应该是以有升有降、反复震荡的模式逐渐下降的;而在方舟的最有可能的停靠地点(关于方舟最有可能的停靠地点请参第十节),它所位于的山峰,作为“阿尔卑斯造山运动”的一部分,此时应该正在接近向上持续隆升的最后阶段,因此挪亚和家人观察到水面在他们停靠的山峰之下以起起落落的反复方式趋于下降是合理的。《创世记》记载在方舟的停靠地点洪水完全退去约用了165天。

《创世记》8:13中写道“到挪亚六百零一岁、正月初一日”那天“挪亚撤去方舟的盖观看,便见地面上干了”。紧接着《创》8:14写道“到了二月二十七日,地就都干了”,同时在这一天神才允许大家离开方舟,这时离挪亚第一次看到地面上没有水的痕迹的“正月初一日”又过去了56天。现代地质学对本文认为的方舟的最有可能的停靠地点的岩石分类为沉积岩,因此在洪水刚退去时,地面沉积层的完全石化很有可能尚未达成,因此又多等了近两个月的时间是合理的。

总体来看,“吉尔伽美什史诗”说单单6天的大雨就可淹没全地并将不在方舟上的生物毁灭,继而将方舟描述为立方体并且携带船工(七层的立方体可能是在水中稳定性和操控性最差的船体形状,既然底面是正方形却还携带船工,这个概念本身就很奇怪),这些都与真实的物理世界脱离;“吉尔伽美什史诗”同时还缺乏“第四十天”、“大风”、“橄榄叶”、“水去了又来”等这种与真实的物理世界相对应的细节,反而饱含“国王带上所有家族、工匠、金银”这样的世俗权贵享乐的元素。如果我们认识到在苏美尔及其以后时期巴比伦的美索不达米亚,楔形字泥板是国王家族私人图书馆的专属这样的事实,这样以国王为“英雄”、“义人”的家族末世逃生、现世享乐,国王和王后升为天神的题材的出现,就应该不难理解了。

即使“吉尔伽美什史诗”成文真是发生在《创世记》成书前约500年,并且它描述的洪水元素与《创世记》有相似之处,一定能像某些学者认为的那样《创世记》“几乎无疑地”是源自美索不达米亚的记录吗?作为撼天灭地的大洪水这样的大灾变,在它的幸存者的后代们中留下记忆、世代口口相传是十分自然的。“吉尔伽美什史诗”这样的文字叙述最合理的解释就是由后代的文士将这些传说整理编排,按统治者的神学观念和审美口味,提供给他们作为收藏、展示和消遣。因为都是基于同一的历史事件,所以在“吉尔伽美什史诗”和《创世记》的洪水记录里含有众多高度相似的元素并不出人意外。但在《创世记》的洪水记录里,除了上述与我们认为的大洪水物理机制高度吻合的细节以外,同时还写下了像“天下的高山都淹没了”、“水势比山高过十五肘,山岭都淹没了”这样的陈述。如果读者您仔细推想,作为《创世记》执笔者的摩西是怎么知道并写下“天下的高山都淹没了”、“水势比山高过十五肘”这样的、与在他之前约1000年的大洪水相关的陈述的呢?答案其实应该只有两种可能,可能一:这是以色列人和摩西编造的,但生活在约3500年前的不具现代科学知识的摩西,按我们的理解,就必须碰巧地、同时地编造出船体比例的数值、大渊的源泉即洋中脊的存在、水落之前有强风刮过、水落阶段水面高度的反复、橄榄叶是鸽子发现的第一个植物部位、水消失后沉积表面的完全岩化需要时间等这样一系列的与我们推测的事件经过相符合的细节;可能二:这是灭罪的创世神启示给以色列人的,因为如果由创世神发动的大洪水真实地发生过,那么唯一能知道“天下的高山都淹没了”、“水势比山高过十五肘”,并将这样的信息传递给人类的只有祂自己。

2)反驳“《圣经》文字描述的是区域性洪水”

有人试图单从语言、语意角度讨论《创世记》所描述的洪水是区域性而非全球性的观点,他们认为《创世记》大洪水描述中频繁出现的如“都”、“凡”、“所有”这样的词语,不一定需要从字面的意义理解,比如有人说“我用尽了我所有的气力”,这里的“所有”不可能用字面的意义理解,它只是一种程度的比喻。然而我们注意到《创世记》的洪水记录里使用“水势在地上极其浩大,天下的高山都淹没了”、“凡在旱地上,鼻孔有气息的生灵都死了”这样的描述,将“都”、“凡”、“所有”的出现限定在了绝对性的语境里。这样能从语言、语意角度上将那么明显、无可辩驳的全球洪水的描述解读成“区域性”的人,那他应该也很轻易能在现实中将方说成是圆、将白说成是黑。对于这样的人,我们只能为他祈祷。

3)反驳“方舟无法装下所需存留的所有动物”

首先要说明的是,《创世记》7:15记录说“凡有血肉、有气息的活物,都一对一对地到挪亚那里,进入方舟”。由此可以看出这是一个被“超自然”因素控制的过程,这一过程必须满足“凡有血肉、有气息的活物”、“都一对一对的”、和“到挪亚那里”这些陈述,这是自然因素无法达到的。挪亚不需要像一些人设想的那样去收集动物带回方舟上,创世者按祂的意志派遣祂认为必要的动物来到方舟跟前,并且创世者可能考虑派遣健康的、年轻甚至年幼的动物汇集到方舟那里。动物的行为可以被人类不理解的力量控制吗?如果我们用心体会我们所处的世界,相信大多数人能对此得出肯定的回答。

有反对者设想,按照现代生物学分类法的“种”(Species)的概念,现知有超过几百万的陆地动物“种”,故方舟必须装下几千万只计的动物,因而视其为天方夜谭。

需要注意的是,整本《旧约》中只有两个场合集中大量出现“各从其类”这个用法,第一次是神在创世周创造植物和动物时,第二次就是在大洪水之前描写动物汇集进入方舟和洪水退去后挪亚在神的指示下将动物们带出方舟时。《圣经》由此启示,作为创造者和保守者,神自有祂“创造”、“保守”的计划,这样的计划的具体实施就是按照生物的“各从其类”。按我们现今对生物界的理解,基本上杂交可以生成健康可延续后代的动物就属于《圣经》所提到的同一“类”,符合这种“类”级别的动物才需被按神要求的数量带上方舟,有关这样按《圣经》所要求的“类”进行物种划分的方法,请参见“维基百科”词条“创造分类学”(Created kind/Baraminology)。

有现代动物分类学者评估,《旧约》中所用的“类”(kind)这个词,相当于现代生物学分类中的“属”(genus)甚至“科”(family)这个级别的概念,而绝对不可能是“种”这个级别的概念。如果采用“属”这个级别作为《圣经》的“类”的对应,则需要被带上方舟的陆地动物数量,按照保守的估计,只需要有43000只。考虑到动物的平均体积,这43000只动物可被放在约180节现代的载货火车车厢内(学者估计体型明显大过成年绵羊的动物只占这些动物的11%,并且对其中成年体型巨大的“类”被带入方舟的完全有可能是年幼的动物),挪亚方舟的内部容积约相当于270节这样的车厢,也就是说按《圣经》要求的“类”的概念将必要的陆地动物放入挪亚方舟,动物所占的体积约是方舟容积的三分之二,即只占方舟内三层中的两层。基于这样的分析,按《圣经》的要求将所必要保守的所有动物盛放在方舟里,是绝对可行的。

4)反驳“大洪水的水量不可能淹没珠峰这样的高峰”

我们可以尝试回答“大洪水在顶峰时触及到了现今大陆上的什么海拔位置?”这样的问题。在大洪水的发动期,海底位置开始抬升;在大洪水的消退期,海底位置开始下降;并且在大洪水的水量上涨期间,最具快速毁灭力量的应该是全球多点性的、持续的一波波的海啸,海啸前锋高度至少在30米到40米,行进速度达每小时1000公里或更甚(这里的海啸高度和速度只是现今观察最大海啸的数值,在大洪水期间的全球遍布的猛烈的地震和海底火山致使的海啸群的高度和速度可能比这些数值要大很多)。同时考虑地球因板块运动导致的质量的重新分布而可能产生的自转轴迁移而引发的不稳定的潮汐,因此按我们现在的理解,全球的水流在陆地水量的上升期基本上是高度动态的,在某一特定的时刻,地表的某些区域可能被水淹没,但另一些区域可能会暂时地露出水面,这也导致一些刚被铺陈到水底的沉积在水面暂时降低后露出水面,继而又被后续袭来的翻江倒海的波涛抹去。

对于在水量的顶峰时可能触及的现今的海拔位置,据笔者的阅读和检索,还没有发现有学者作细致讨论。考虑到“灾变性板块运动”指出的海底的高度在快速板块迁移期间可被平均抬高约1000米(又见第七节),加上从洋中脊处涌出的岩浆、以及“大型火成岩区域”和火山口处的岩浆带到地表的水蒸气中的水量转化成的降雨,同时考虑不规则的潮汐和多点同时爆发的快速海啸,笔者粗略估计,水量的顶峰时可能触及的现今的海拔位置是接近约2000米。

在大洪水发生的约一年的时间里,地表额外的水量基本来自岩浆从地幔中带来的水量。在大洪水期间,地球表面新生岩浆基本以三种形式出现:即几乎被完全更新的海底玄武岩洋壳、在陆地上出现的“大型火成岩区域”(如“洪流玄武岩”)、和众多的陆地及海底的火山爆发。相对于海底新生玄武岩洋壳带来的岩浆总量,“大型火成岩区域”和火山带来的岩浆总量是一小部分,因此,我们的估算可以只专注于海底新生玄武岩带来的岩浆总量中所含的水量。已知今天地球表面积的约71%的面积是海洋;今海洋板块岩石圈层的平均厚度为约80千米,且其几乎全部为大洪水期间从大洋中脊处以玄武岩岩浆的形式来到洋底。这样,单是大洪水期间新生的洋壳带到地表的额外水量分配到全球就有约669米高,加上“灾变性板块运动”估算的大洪水上升阶段洋底被平均抬高的约1000米致使的海面升高、将这部分水量分配到全球会有约710米高,这两者合起来的高度即大洪水顶峰时的海面因海底抬高和玄武岩浆带来的水量这两者使海面被升高的平均高度就等于1379米(注8.1);当然这样对水量的分配还没有考虑陆地在地表所占的体积,据估计现在大陆的平均海拔约为840米,这样最后理论上的海面被升高的结果一定比该1379米数值再高约200米左右(840*0.29,即约244米)。因此大洪水期间的平均水位接近现今的海拔2000米是一个合理的量级数值范围估算,最有可能的数值应该是在1500米至2000米的范围之间。

【注8.1:现代观察测得“洋中脊玄武岩”(Mid-Ocean Ridge Basalt/MORB)新鲜岩浆内包含的水份一般介于其重量的约0.1%到1%之间、我们取偏保守值约0.4%;玄武岩岩浆的密度约为2650千克每立方米至2800千克每立方米、我们取中值2725千克每立方米;玄武岩岩浆固化成玄武岩后体积一般会缩小约5%至10%、我们取中值7.5%。同时假设玄武岩岩浆中的所有水份在岩浆从中脊处出现后均经脱气过程转变为水蒸气上升至海面、到高空冷凝后转变为降雨落回地面,这个假设也应该是合理的。水的密度取值1000千克每立方米。另外大洪水发生时海洋的总面积占地表面积的百分比采用今天的数值,可对比“泛大陆”的轮廓,这个现今的71%的数值与大洪水初期的对应数值应该比较接近。将这些条件列出以后,则大洪水期间的“灾变性板块运动”致使的海底新生玄武岩带来的额外的水量分配到全球会使海面增高 = {[100/(100-7.5)]*80*2725*0.004}*0.71,即约669米;海洋范围内被洋底抬高的水体分配到全球其高度 = 1000*0.71,即约710米;二者之和为1379米。当然这个估算中任何一点原始数值的变化都可能使最后的结果浮动,例如,如果我们为玄武岩岩浆的密度取高值2800千克每立方米,那么这一估算结果就从1379米变为1398米。】

同时,水量的顶峰时可能触及的现今的海拔位置是接近约2000米这样的估计,也是基于“前寒武纪”的古老的山峰可能没有高过现今海拔2000米的这样一个概测(注8.2),加上现今大陆各大区块“克拉通”区域绝大部分的海拔均在2000米以下、极少数大区块“克拉通”边缘的高点的海拔也只比2000米略高的这样一个概测(注意:这个概测因没有搜索到南极大陆“克拉通”的较详细资料,故没有包括南极大陆),以及挪亚方舟最可能的停靠地点的现今海拔是略高于2000米的这样一个数值(关于挪亚方舟的停靠地点的讨论,详见第十节)、并考虑该地点在洪水退去时应还在随它所属的造山带在不断的隆升之中。

【注8.2:这点基本属实,地质学者普遍认为“前寒武纪”的地形基本是低海拔大陆和浅海、偶有火山和高地。“前寒武纪”的古老的山峰的海拔现今看普遍偏低。在“维基百科”上,有词条“List of mountains by elevation”,列出全球山峰的海拔,查找山峰相应的形成年代进行评估,“前寒武纪”山峰的海拔一般均在2000米以下。但同时这个问题又是复杂的,这涉及到古老山峰的年代确认问题,涉及到洪水期间古老山峰的顶部被消耗的问题,还涉及到非“克拉通”区域的大陆部分可能在大洪水的快速板块运动期间产生一定程度的垂直形变问题,因此该点在现今的人类知识储备来看,很难给出十分确定的答案。但观察现今认为的“前寒武纪”的古老的山峰的山体,基本均显示可观的侵蚀痕迹,山的轮廓成平滑曲线状;而“寒武纪”后生成的山峰,基本均具有鲜明的棱角;也就是说,大洪水前就存在的山峰被巨大的水流消耗侵蚀,而大洪水趋向结束时在新生的造山运动中隆升的山峰具有年轻的棱角,这个观察基本准确。】

今天如果一个人站在海边向跟前一座海拔2000米的山峰仰望,就可以感受到2000米的水量带来的巨大的心理压迫感。但是从太空的视角来看,单单是这样水面高度的变化几乎是察觉不到的:我们已知地球的表面积是约5.1亿平方公里,一个标准的奥林匹克足球场的面积是7140平方米,因此2000米深的额外的水量覆盖在整个地球上,只相当于在一个足球场上加入约0.028微米(1微米是1毫米的一千分之一)厚的水量,这个尺度大约是发丝直径的千分之一。

据前述,现今地球上最宏伟的山脉包括喜马拉雅山脉,全部是在大洪水的后期开始在各自的造山运动中显著抬升的(也见第七节),因而“大洪水可能淹没珠峰这样的高峰吗?”根本就不是一个真实的问题。大洪水的平均水位,并以动态的潮汐和海啸的加持,只需要淹没到洪水前星球上的最高点之上15肘(约7米)就够了。

5)反驳“大洪水消退的水量无处可放”

《诗篇》104:6-9写道: “你用深水遮盖地面,犹如衣裳;诸水高过山岭。你的斥责一发,水便奔逃;你的雷声一发,水便奔流。诸山升上,诸谷沉下,归你为它所安定之地。你定了界限,使水不能过去,不再转回遮盖地面。”

《创世记》记录大洪水的消退用了五个多月的时间。“灾变性板块运动”机制揭示,在洪水的上升期海底平均被抬高了约1000米,在洪水的消退期,新生成的洋壳因为逐渐冷却而密度变大,海底高度逐渐回落。海底的“盖约特”的存在提示,其平整的顶部结构产生于海面位置快速的水流,在这之后下降的海底将这些海面附近的平顶山逐渐带离水面,这些“盖约特”的平顶现在位于海平面下的平均深度为约1500米(注8.3)。在洪水消退时期,造山运动中隆起的当今世界上诸多的山脉、高原和山谷协同作用,加快了陆地上水量的消退,在如青藏高原和喜马拉雅山上发现海洋生物的化石说明这些高海拔位置曾经位于海面之下。大洪水把地球表面的地形地貌整体的重新塑造了。

【注8.3:现在海底的平均深度是约3600米,深海平原的位置在海面下约3000米至6000米,在趋向洋中脊的区域海底逐渐抬高,这些“盖约特”的平顶现位于海面下约600米到2000米。】

在洪水的消退期,陆地上的水流先呈“片流”(sheet flow),因水流的“夷平作用”致使大陆上在位于现今低海拔地区出现如“北美大平原”这样的广阔的平原和准平原(planation surfaces)。当水位进一步下降,在一些地域逐渐汇集的水流可在刚刚夷出的平原位置切割出平顶山(mesa)这样的结构。在大陆上整体退去的海水将大洪水最高阶段沉积的、尚未开始石化的泥沙侵蚀,由于水流在向深海方向流动时速度递减,泥沙在大陆的边缘形成了现今所见的大陆架。

当大部分的水量从陆地表面消退之后,在位于高海拔的盆地和湖泊处的区域状存水开始在地形的缺口处以“渠流”(channelized flow)形态在大陆上流淌,在尚未完全石化的达千米的沉积层中、用几周到几个月的时间切割出大而深的水道,这个“渠流”流淌过程与先前的用了几个月时间的“片流”不同,可能在洪水后持续了若干年。这就是为什么现今地球上存在大量的峡谷在其崖壁和底部显示出明显的巨大水流的痕迹,这也是为什么很多的以现在的规模被称为大河的水流的规模、与其流淌的河道或峡谷的规模相比,严重不相匹配(underfit stream),有学者估计在这些水道的水流高峰期的水量至少是现今大河水流量的20到50倍。科罗拉多大峡谷应该就是在“渠流”时期生成的(是“渠流”导致的峡谷的产生将后来的河流引导进入了峡谷里),而其北侧的“Grand Staircase”是形成于之前的“片流”向“渠流”过渡的阶段。当然,在大洪水过后出现的持续几百年的“更新世大冰期”(“更新世大冰期”成因讨论详见第6点)在其消退的过程中致使的高海拔湖泊也可造成进一步的小型的峡谷状结构,这个另当别论。

6)反驳“人类和动物无法从方舟停靠处散布到全球”

当大洪水刚结束时,因新生的海底的关系海洋中海水的平均温度据估计比现今高出很多(有学者估计可高出达10摄氏度或更多)。洪水结束后的很多年中这种海洋中过多的热量致使大气中水蒸气的含量长时间持续在高水平,也就是说全球的气候在那时是相当湿润的,这样对比今天的湿度的差异对高纬度和中纬度地区就更明显。同时,洪水期间和洪水后全球活跃的火山活动在地球大气的平流层中维持了一定数量的细小的类似“气溶胶”(aerosol)状态的灰烬,将部分入射的阳光反射回太空,这致使全球的夏季比现在凉爽很多,可能会使夏季的平均气温比现在低约6摄氏度。在大洪水结束后的接下来的约500至700年里,这种全球的与今天完全迥异的、湿润的、季节差异不明显的气候模式,致使在中高纬度冬季出现持续的大雪、而在夏季无法完全融化,年复一年,这最终导致了在中高纬度形成的冰川向低纬度方向的推进,南极大陆与北半球的高纬度地区于是出现了广大的大陆冰盖,也就是我们说的“更新世大冰期”(Pleistocene glaciation),也叫“第四纪大冰期”。

这样的直接效果之一就是固化了全球大量的液态水量,使海平面降低(推测可比今天的海平面低约130米),大陆的部分边缘地带露出海面,像白令海峡这样的位置产生了直接连接今东北亚和北美阿拉斯加的“陆桥”状结构,同时冰区大陆边缘靠近海洋的沿岸地带因为温暖的海水的缘故反而没有被冰雪覆盖,这就使从方舟内离开并开始繁衍迁徙的人类和陆地动物得以借“陆桥”和大陆沿岸的温暖的“走廊”地带扩散到全球。

在大冰期的早、中时期,海洋整体是温暖的,因此,海洋附近的高纬度地区,除了高海拔以外,都太过温暖而无法形成冰川,这就解释了为什么像今西伯利亚、阿拉斯加的低地和加拿大西北育空地区的北部很大一片区域从未发现冰川的遗迹。这样湿润、季节差异不明显、甚至可以说全球性的温和的气候也解释了为什么现今的高纬度海岸区域“第四纪”地层范围内发现的大量的生物不协调混杂现象,沿海充足的降水和温和的气候使像今西伯利亚这样的区域的大体型哺乳动物(如猛犸象)的数量激增,而在欧洲西部可以有河马与驯鹿和猛犸象生活在同一区域。

这样的情形持续了大约500年,在大冰期的后期,由于海洋温度的整体下降和全球火山运动的频率的减小,干燥的大气逐渐取代了湿润的大气,夏天开始越来越热,冬季也变得越来越冷、并伴随逐年减少的降雪,北半球大片的冰盖开始融化,海平面逐渐回升,先前出现的大陆之间的“陆桥”和大陆边缘的“走廊”重新被海水覆盖。这样的气候变化在高纬度地区带来了巨大的季节差异,也在今高纬度和中低维度地区产生了越来越明显的寒带、温带向热带的过度,许多在原高纬度地区繁衍生息的、繁殖较慢的大体型哺乳动物因为气候和食物的变化开始数量减少直至走向灭绝。在大冰期的后期,冰盖上方较冷的空气和低纬度较热的空气之间的巨大温差造成了比今天强得多的大风,后续的寒带、温带和热带区别逐渐增大的趋势使全球的大气流动变得越发频繁剧烈,区域性的干旱和野火开始在很多地区逐渐成为常态,这直接导致了今天所见的沙漠和黄土区域的产生。冰川消退期导致时有发生的暴洪、滑坡等灾害,因此“第四纪”对应的冰川时期地层中不时出现动物和人类的遗骸或者化石。

与主流的渐变地质学认为的多次大冰期不同,相信大洪水是真实事件的地质学家们认为地球只有一次大冰期,即大洪水导致的“更新世大冰期”;其下地层中所谓的其它更早的冰期遗迹其实应该是大洪水期间留下的水流致、地震致痕迹,而非更早的冰川致痕迹。与渐变地质学试图解释大冰期成因的为数众多的矛盾的假说相比,地球历史上唯一的一次大冰期即“更新世大冰期”,是大洪水的直接结果。没有什么所谓的“间冰期”,因为大洪水事件只有一次,因此地球的未来历史也不会再出现大冰期。

同时我们注意到,现代发现的最早的几个古代文明遗迹,分别为位于美索布达米亚平原南端今伊拉克境内的苏美尔文明、位于今希腊克里特岛的克里特文明、位于今埃及境内的古埃及文明、位于今巴基斯坦境内的印度河流域文明、今中国境内黄河流域的古华夏文明(夏朝)、以及位于今墨西哥和危地马拉境内的玛雅文明。从它们的地理分布和时序分析,符合人类文明是从美索布达米亚平原向西北传至今欧洲、向西南传至今非洲、向东传至今西亚东亚东南亚洲而后北美和南美洲的轨迹预期。通过分析群体遗传学中现代人群的“单倍群”(Haplogroup)的特征和地域分布、以及对古代人类遗骸的DNA片段(aDNA)的研究,结合对语言文字起源研究的考量,综合起来均支持现代人类文明是自中东的美索不达米亚的两河流域辐射开来的结论。而挪亚方舟的停靠地点,据很多学者判断,并且笔者也持相同意见,就在美索不达米亚的旁侧(详细讨论请见第十节)。

我们可比较苏美尔文明的“原始楔形字”(Proto-cuneiform)、克里特文明的“线形文字B”(Linear B)、和商朝的甲骨文的字形和笔划构成,看看它们有多么得相像。在所有的古文明中,唯一保留有较系统延续丰富的文字记录的是华夏文明,现代保存下来的中国古代的文字历史始于东周(约公元前770年至前256年)、先秦的《春秋》、《尚书》等著作,因此对上古华夏历史、尤其是商朝(约公元前1600年至前1046年)和夏朝(约公元前2070年至前1600年)历史的定年主要是根据文字记录推测的,因此是有据可考的,这个延续性而至的年代可靠性优势在其它古代文明迄今被发现的文献中都不具备。在英文“维基百科”等这样的媒体中,将苏美尔文明、克里特文明的起始时间分别定在了约公元前5500年、和公元前3100年,这样的定年应该是被夸大了,这两个文明和华夏文明的出现时间应该都在公元前2000年前后,位于中心位置的苏美尔文明略早约几百年。这样看,这三个文明的早期书写系统的相似性应该就可以被更合理地解释。

7)反驳“沉积岩形成需要漫长时间”

成岩作用(diagenesis / lithification)需要多长时间完成,牵涉的因素至少包括沉积物的类型、孔隙中的水量、溶液中胶结物的类型和数量以及埋藏深度所致的环境压力和温度。在足够深度的埋藏中,环境压力会使沉积物颗粒之间孔隙中的水份析出,而较高的温度将加快胶结物的作用以将沉积物颗粒粘合在一起。在理想的条件下,特定区域的岩化在几天内即可完成。这个过程很像混凝土(为水泥、石粒、砂子和水的混合物)的干燥凝结过程;在工程中,混凝土表面在铺设后一到两天内就可以允许人在上面行走、铺设一周后混凝土表面上即可行驶车辆。

在自然条件中的沉积物完全石化所需的时间据现今观察可能需要几个月到几年,最多百年的量级。我们已经知道,在大洪水期间,丰富的沉积物类型、深埋、环境水体和气温大幅提升、以及丰富的胶结物质如碳酸盐溶剂一样都不少。在大洪水的一年左右的时间里,沉积层在全球被水流大量地铺陈,在这些沉积层尚未完全石化时,大洪水的中后期的板块碰撞在全球造成了广泛的造山运动,碰撞同时于水下或者水面附近、造成了新生成山脉前陆地区的大量的“逆冲断层”山体,“褶皱”在碰撞的冲击和其致使的地震中、在尚具有极大延展性的沉积层中普遍产生,这些“褶皱”的实质是“软沉积形变”(Soft-Sediment Deformation)。“逆冲断层”和“褶皱”在洪水后的年代里开始逐渐完成完全石化。

沉积岩层的形成不需要渐变论主张的几十万、上百万年漫长的时间,其中的山体和层理的细节均说明它们最合理的生成时间窗口是位于大洪水的为期一年的时段内,它们最合理的生成机制也被大洪水这个独一的地质灾变历史事件严格地限定了。在大洪水这个事件之外,没有机制使全球广泛出现次序协调化一的沉积岩层和造山带中丰富的“逆冲断层”和“褶皱”这样独特的现象。

8)反驳“白垩层形成需要漫长时间”

在沉积中有一类特殊的“白垩”层(Chalk Bed/Chalk Group),在世界范围内广泛出现,在地层中十分明显,相应的地层被命名为“白垩纪”。“白垩”主要是由一类称为“颗石藻”(coccolith)的藻类的碳酸钙外壳残留物组成的沉积物,这些壳状结构经常会分解产生碎片。在实验观察中,较大的碎片至少需要一年的时间才能沉降到海底,但细小的碎片估计需要一百多年;因此,有学者称,一米厚的白垩层代表大约十万年的沉积。在英格兰南部的白垩层的厚度估计约有400 米,被认为需时约3500万年;因此,反对大洪水存在、认为地质时间代表“长时”的人们提出,如此规模的“白垩”层的出现,是认为“大洪水存在”的一方难以逾越的巨大障碍。

今天观察当“颗石藻”缓慢沉入海底时,它们总是与海底沉积物中的其它物质混杂在一起,因此,有人认为今天海底的钙质软泥是地质记录中发现的白垩层完全对应的现代版本。但被很多人忽略了的是,现今采集到海底沉积“颗石藻”的含量按重量计、在最理想的位置纯度最高也不会超过七成;而在地质地层中发现的白垩层中其含量纯净度经常相当接近100%,致使在这样的层中开采它们不用提纯就可直接产生商业价值。如果地层中的白垩层真的需要上百万、上千万年形成,是怎样的机制致使它的纯度如此之高呢?

现今的生物学观察指出,“颗石藻”类是生长最快的浮游藻类之一,在条件合适时每天以2.25次分裂的速度繁殖,按照这个速度推算,现今条件下可在海底每一百年沉积约50米的“颗石藻”钙质软泥。在今天的观察中也发现,“颗石藻”类繁殖的速度趋势具有极大的偶发性,海水的温度、海水内藻类生长的营养物如铁元素的含量、二氧化碳的浓度、二氧化硫的浓度都对“颗石藻”类的繁殖速度有很大的影响。可以合理推断的是,在大洪水的中后期,较高温度的海水、海水中包含的动物的遗体分解释放出的丰富的铁元素、火山爆发带来的二氧化碳、二氧化硫的高含量等因素,可以致使全球的“颗石藻”类浮游生物以前所未有的速度爆发式繁殖增长。同时,大洪水中的后续的巨大水流可迅速将浮游生物聚落呈区域性地摧毁。

1991年爆发的位于菲律宾的皮纳图博火山(Mount Pinatubo)使人们有机会重新认识了水面的颗粒状漂浮物沉积到水底所需的时间,与很多人预期的独立漂浮颗粒所需用的三个月不一样,大量的火山灰会产生可以被称为“密度流”(density currents)的流体、迅速而连贯地进入水中,它们到达水底只用了约三天的时间。

在白垩层中也不时发现体型巨大的脊椎动物如须鲸的化石,有的区域多达三百多头须鲸的化石被集中发现在白垩沉积层中,有的化石甚至保有须鲸的软组织部位,同层中也发现鱼、海龟、海豹、鼠海豚、企鹅、甚至地懒的化石;有的地区的白垩层中也发现鸟类的化石。这些证据都指向,巨量的“白垩”沉积的形成是迅速的,造成该迅速沉积的海流应该也曾影响到陆地和天空中的生物。

现今缓慢的地质作用,再也无法在集中的地质时间内形成像“白垩纪”的标志“白垩”层那样广布的、特定物种的沉积层,用现在观察到的缓慢现象作为认识地质历史的“钥匙”,是不是很像成语的“刻舟求剑”呢?

9)反驳“蒸发岩形成需要漫长时间”

“蒸发岩”(Evaporites)是一种水溶性沉积矿物,按照今天的“维基百科”,是由水溶液蒸发浓缩和结晶而成。其种类很多,包括矿盐、方解石、石膏、硬石膏、萤石、白云石、硼砂、硝石等,经常被发现夹杂在其它沉积岩单元之间。这样的层状矿物盐床很多被发现在裂谷、造山带和断层区域。

“渐变论”地质学对“蒸发岩”成因的解释主要诉诸于其支持者对于现今缓慢蒸发成盐作用(如现今“死海”岸边盐柱的析出)的观察,认为它们是由内陆海或含有盐水的湖泊长时间在蒸发率超过降水率的条件下形成的。但我们发现有的“蒸发岩”沉积的厚度达到约2000米;如果按现今的观察即每1000米深的海水蒸发后只会产生约15米厚的蒸发岩沉积物来看,那么产生厚度2000米的沉积就需要约130千米深的海水,这显然与我们的常识违背。为了解释这种尴尬,“渐变论”设想了多个看似可使他们机制说的通的模型,在支持不同模型的学者之间也曾出现争论,但很多实验中发现出现的蒸发沉积序列经常有为各种“缓慢水面蒸发模型”所预期的例外。

但如果换一个思路,将体量庞大的“蒸发岩”沉积层解释为是由“热液”(hydrothermal fluids)参与的水致输送、沉淀机制产生的,很多的困扰主流的“渐变论”的缓慢蒸发模型的问题均可得到解决。在“蒸发岩”沉积层中观察到的“反向粒度分级”(reverse grain-size grading)、“交错层理”(cross bedding)和“波纹痕迹”(ripple marks)均提示这些层的形成源自于快速的水流。同时研究也发现在和火山爆发相关产生的“热液”作用下,含盐度高的水体可能因环境温度的突然下降而使盐份饱和析出,盐份会迅速沉淀。按照“热液”作用,这种沉积层出现的机制是这样的,即在类似积水的盆地的位置处突然出现猛烈的岩浆侵入,岩浆内富含的盐份加上本已可能存在于积水中的盐份,在动态的水流下因为环境水体的低温而大量快速析出沉淀,在盆地底部分层,这种机制可被称为“热液沉淀模型”(hydrothermal precipitite model)。这也很好地解释了为什么这些沉积层中发现的一些种类的矿物盐需要的生成温度接近沸点,然而这种沸点温度却明显让主流的“缓慢水面蒸发模型”一筹莫展。

现代地质学使用的“蒸发岩”这个名称对于大型的浓缩结晶矿物盐层其实带有强烈的误导性,因为大型的、厚度达上千米的这种沉积层根本就不可能是“蒸发”产生的。这种大型的沉积层的更准确的名称应该是“沉淀岩”(precipitite deposit)。 在人类储备的知识中,能够在全球的范围内用如此巨量的、猛烈的岩浆搅动水体、生成庞大的矿物盐“沉淀岩”层的事件,应该只有一个候选,那就是挪亚大洪水。

10)反驳“季候泥形成需要漫长时间”

“季候泥”(varve),是“韵律石”(rhythmites)的一种,具有重复的层理结构,其中有一些纹层具有颜色下浅上深的重复结构,被一些学者诠释为浅色区代表夏季的沉积,而深色区则代表冬季的沉积,他们因此设想这种在特定区域带有明显重复结构的层理可被用来断定该区域整个沉积层形成所用的时间。在一些特定的地点,如果按这种重复的层理结构计数,其代表的时间范围据说可以达到数百万年。

然而在实际观察中有发现非季候性的水流,如溪流和短暂的洪水,同样可在其下游如湖泊处,由于流水沿途沉积材料供应的关系产生类似的重复沉积结构。因此很多学者认为使用这种方法试图建立严格的沉积和年代的对应关系具有很大的主观性。这也是为什么一些学者试图将广阔区域内数个被认为是“季候泥”的沉积作出相互年代关联的尝试通常被学界认为是不成功的原因。唯一的关于“季候泥”的深入的定量性研究,即“Green River Formation”内“季候泥”的研究,是完成于1940年代,其后几乎未见有学者再在此议题上投入显著的精力和时间,可以从侧面看出学界对它的实际接受度不是很高。

在实地观察中,如科罗拉多州一场持续12小时的小型洪水在短时间内沉积了100多个层。在实验室的水槽实验中,发现沉积层每层出现的时间可以短到区区的几秒钟、对于薄层甚至不到一秒钟;并且在静止的水中分层也会缓慢出现,一般需时几个小时。

对于“渐变论”所认为在“寒武纪”到现今之间存在的“长时”,缓慢形成的沉积层应该表现出的层理应该是缺乏明显分层的主要由粘土(clay)组成的非层状地层。“韵律石”中平整的分层沉积结构,尤其是像Green River Formation内分布广大的所谓的“季候泥”结构,最有可能在流动的水流经过的地方形成。

同时在Green River Formation内的化石中,有发现化石定格了“大鱼正在吞吃小鱼的瞬间”这样的场景(又见图4.2c),这与所谓的“季候泥”期望的、所谓的沉积层代表“长时”的解读相抵触。

“韵律石”这样的层理结构的存在,非但难以证明“季候泥”和“长时”的真实性,它反而指向了曾经存在影响范围广大的洪水。

11)反驳“化石在地层中的分布顺序证明没有大洪水”

也有反对者认为化石在由低到高的地层中显示出的形态逐渐复杂化的趋势是生物进化的明证,而大洪水中的水流却不可能做到这一点。

关于进化论秉持的生物物种从低形态到高形态的进化是否可能为真的讨论,请参笔者文章《进化论百年迷雾》。这里我们把讨论重点放在沉积层中生物形态的变化趋势。

我们知道,快速流动的水体如海啸内的“浊积流”(turbidity current)内的泥沙能因重力按沉积物颗粒的大小、形状、密度在水体的底部快速分层,这种作用可被称为“流动水体的流体动力选择”(Hydrodynamic Selectivity of Moving Water)。在大的浊积流底部,几米厚的沉积层几乎瞬间就可形成。这时如果水体内同时包括除沉积以外的异物如种类不同的贝壳等,这些异物也会倾向于被该水流和重力选择性地按大小、形状、密度的不同而随沉积被分层布放。

在洪水前的生物界,推测含有这些位置由低到高的生物群系(biome):离岸远海、近岸浅海、临海低地沼泽、内陆低地、和内陆高地。两栖动物生活在临海低地沼泽区;爬行动物包括绝大多数体型巨大的陆行恐龙、由于植物性食物分布的关系,主要生活在内陆低地区域;而陆生哺乳动物和人类主要生活在内陆高地区域(这个设想应该是合理的,因为安全的关系人类选择避开大型肉食动物,如在大量恐龙占主导的低地区域存在行动快速的肉食类恐龙;并且所有人类成员主要选择按家族群或部落的形式集中生活,并在居住区外围设有适当的防护以保护成员免受野生动物和其他部落侵害)。鸟类按习性和类、从临海到内陆都有分布。裸子植物群主要分布在内陆低地区域,被子植物群主要位于内陆高地区域。

大洪水开始的标志是板块运动初期的地壳特别是洋壳的破裂,位于洋中脊处的汽液“喷泉”开始快速涌现,在“隐没带”内的冷洋壳开始以“猝增俯冲”快速进入地幔,火山和地震开始逐渐集中爆发,这在地质地层中的位置是“寒武纪”,这时的主要特点是近岸浅海区的海洋生物首先被初级规模的海啸波及,海啸水体浊积流内的物质像巨大、厚实毯子被从高处抛下一样,将它们瞬间掩埋形成沉积。在浅海区的无脊椎动物如腕足类、腹足类、珊瑚、笔石、棘皮动物、甲壳类、菊石等由于机动性很差,它们是被第一批埋葬的,从海洋发端的洪水将近地浅海生物群落大面积摧毁,这样的浅海生物群落被初期的洪水沉积大量埋葬的现象造成了令达尔文困扰的“寒武纪大爆发”。海洋脊椎动物如鱼类,由于其机动性较强,在这第一波侵袭中有少量稍后被埋葬、但绝大多数侥幸逃开了这第一波毁灭的泥沙。

当大洪水中持续抬高的海底位置和持续加入的额外水量这两个效应越来越明显,同时辅以更猛烈的地震和海底火山爆发引发的更频繁、更大规模的海啸的助力,海水开始登录临海低地沼泽、进而是内陆低地。相应地,在位于地层“石炭纪”、“二叠纪”、“三叠纪”的区间,两栖动物、爬行动物包括恐龙,有的被卷入水流进而被水流中的泥沙快速埋葬,有的直接被海啸巨浪中的泥沙从上方瞬间覆盖,这其中体型大、机动能力强动物的存活时间一般会比体型小、机动性弱动物的稍长。 同时大量的裸子植物也被卷入沉积。这个时期由于海洋内的情况越来越恶劣,包括靠近海面的汹涌的水流、大量的悬浮物和泥沙、升高的海水温度和海水酸碱度及其内含化学成分的大幅变化,很多鱼类也开始葬身在这场大灾变中。海流的特点是在接近海平面处流速最快,随着深度的增大流速递减,这导致海洋范围内的沉积物极少达到深海区域;这样,在离岸较远、海水较深的区域,很多海洋生物得以从这场大毁灭中幸免。应该就是在这个阶段,能将生命延续的挪亚方舟从灭罪的滔滔大水中漂浮了起来。

当洪水的势头越来越猛烈,位于内陆高地区域的哺乳动物和人类群聚终于被这场灭顶之灾波及。哺乳动物中机动性较好、应变能力较强的如灵长类会试图向更高的海拔逃生以躲避洪水。人类由于在生物界具有最高的预测能力、交流能力、组织能力和执行能力,在洪水迫近时很多人开始以群组的形式、携带储备的食物逃生,这其中可能包括制造小型临时船只和向高海拔地区迁移。在这个阶段,很多鸟类因为陆地上大片大片的区域被洪水摧毁,开始因为缺乏食物和栖息处纷纷失去飞行能力,继而被波涛卷入水底;陆地湖泊中的鱼类也被裹挟到这片洪水带来的囫囵的泥沙沉积中。同时,被子植物开始在沉积中大量出现。这时相当于地层中的“侏罗纪”、“白垩纪”、和“古近纪”的早期的位置,也即大洪水的顶峰时期。

自打海水登陆开始,海面上就大量漂浮着被连根拔起的树木和折断的植物的枝叶,它们很多因为暂时平缓的水流聚集交织成片,许多昆虫和鸟类、甚至少量小型陆地动物得以在这些漂浮的植物团块“岛屿”上苟延残喘。但后续的多次的大波涛将这些植物团块成片地卷入水下,这些暂时得以活命的动物均没能逃脱被毁灭的命运。 在团块中有“松属”植物的地方,树脂从树皮上的因碰撞、摩擦新形成的裂口中分泌出来,偶尔将在附近停歇的、筋疲力尽的昆虫包裹在其中,继而被带入水底掩埋在沉积中后续形成琥珀。这些体积巨大、数量众多的植物团块在水浸和波涛的作用下最终被带到水底掩埋,形成今天发现的全球广布的煤床。

大洪水中的海面上大量漂浮着动物的遗体,这些没能被迅速埋葬在水底的沉积层中的遗体在动物死亡后的几天之内就开始解体继而沉入水底被后续的沉积掩埋。因此,被快速埋葬的动物遗体得以被完整地将形态保留在了化石里,而大量的零散的动物身体部位的化石也相当常见。

汹涌的、不停歇的波涛又持续了110天,“水势浩大,在地上大大地往上涨,方舟在水面上飘来飘去”,“天下的高山都淹没了”,“凡在地上有血肉的动物,就是飞鸟、牲畜、走兽、和爬在地上的昆虫、以及所有的人都死了”。

自始至终,由于大洪水的水体的实质是海洋,所以海洋生物化石一直伴随在从“寒武纪”开始直至“新近纪”的各个地层中的其它种类的化石记录之中。

同时由于在特定区域可能存在的水流的复杂作用,先前的沉积可能被后续的水流扰动甚至移除进而重新布放,因此在特定区域的岩石层次和其内的化石出现的位置会被“搅乱”而复杂化。 在洪水中后期的造山运动中某些区域的这样的复杂性被进一步深化了。这致使地质地层和其内的化石记录时而发生混杂、错位甚至倒置。

哺乳动物的化石以量计算在化石存留中占的比例较少;灵长类化石只占发现化石总量的约3%。而且,几乎从未在“寒武纪”到“新近纪”的化石存留中发现人类化石。这应该是由于大多数灵长类动物和人类具备较好的预警能力和机动性,得以躲避灭亡直到接近洪水的顶峰阶段,因此它/他们的遗体被沉积埋葬继而成为化石的几率很小。没被埋葬的遗体很快就会解体散落,或者被退去的洪水带向大海,或者偶尔散布在陆地的表层继而被地表的风霜雨雪侵蚀,逐渐分解,难觅踪迹。

支持大洪水是真实历史的一方,和反对大洪水是真实历史的一方,存在争议的不是地质地层中化石记录的顺序和其内动物形态复杂化的趋势,而是对于地层和其中化石现象成因的解释。并不是像有的反对者认为的那样,只有所谓的“深时”和“进化”可以解释沉积层中的现象。当两种截然对立的思想观点在一起碰撞时,真理往往与能够按照人类的理性对观察到的所有现象整体做出更自洽的、更完备的解释的那一方同在。

12)反驳“动物足迹、恐龙蛋化石无法在大洪水期间形成”

由于大洪水期间海啸的间歇性和海流的高度动态性,某些刚被海浪波及从而在顶部被布放沉积物的陆地区域得以暂时露出水面。仍然活着动物在泥泞的地面上惊恐地奔跑,饥饿的食腐动物和肉食动物开始四处觅食,被啃咬的死亡动物的遗骨上经常留下它们的齿痕。大雨在洪水开始的第40天后仍然在不断地降下,在柔软的泥地上留下雨痕,其中夹杂着动物们的足迹甚至可能少量人类的脚印(注8.4)。待产的母恐龙终于在一片巨大的混乱中得以稍微喘息,迫不及待地将恐龙蛋产在匆匆布置的窝里,然而逼近的水面不久就让母恐龙退向更高的地面。在洪水期间,由于水温及气温的升高,以及水流带来的丰富的胶结物,很多这些暂时露出水面的地面沉积物得以用很快的速度开始初步石化。这样的地面很多被后续的波涛带来的沉积再次覆盖,留在原来地面上的雨痕、脚印和恐龙蛋被完整地封存在了洪水的记录里。雨痕、足迹、和恐龙蛋这样脆弱的结构得以被封存在岩层中,证明了当时的地表沉积的初步石化是迅速的,后续盖上的泥沙的到来也是迅速的,这两者缺一不可。在这样的遍布全球的化石记录细节里,我们难以看到渐变论期望的长时的、缓慢的作用的痕迹,缓慢长时倾向于将这样的脆弱结构在地表抹除而非完整保留。

【注8.4:人类脚印化石出现在“中生代”地层中,这个有待确认,有兴趣的读者可搜索“Delk Track”等。】

13)反驳“石化森林证明没有大洪水”

在怀俄明州的黄石国家公园(Yellowstone National Park)北侧有一处位置叫“Specimen Ridge”,其内密集出现大量直立或躺倒的已经石化的树木的化石,很多直立的树木化石高3到4米,有的甚至高达6米,它们按照山势在不同的高度位置出现。树木类型中最常见的是红衫,其次是松树。“渐变论”学者认为这些树木均是本地生长,被多次灾变事件如火山喷发的火山灰所埋没,从而形成“石化森林”(petrified forest)这样的景观,火山的喷发事件被定位于“始新世”的中期。他们设想位于每一层的树木被摧毁后新的一层长出,新层被摧毁后更新的层长出,如此反复多次(有的位置被计有65层之多);据估计火山爆发后需等约200年的时间、新的树木才可开始生长,而按树木尺寸推测其需要的生长时长为约300年;他们因此认为这样直立在不同高度上多层的树木化石证明“长时”是真确的、而没有像我们这里描述的那样的全球大洪水。

但是这些“渐变论”支持者的认识在仔细检视发现的很多线索细节下严重经不起推敲。其一,绝大多数这样的树木化石缺少根部结构,经常显示断根即只剩“根球”结构,未见发现完整的根系;其二,树木化石通常没有枝桠和树皮部位;其三,发现的所有化石没有倾斜的姿态,只有垂直和躺倒两种姿态;其四,躺倒的化石的朝向基本呈同一方向排列;其五,直立的化石的顶部经常只是稍微略低于、甚至达到了更高的一层的底部高度;其六,在多个不同位置高度的化石中有发现年轮图案的高度匹配现象,与分期生长预期相左;其七,对木质、花粉、针叶等树木部位残留的鉴定发现区域内包括温带以及热带(如现今只生长在东南亚的植物种类)的植物物种;其八,区域内没有发现动物如昆虫的化石;其九,经土壤分析发现化石底部的有机层通常很薄,不足以支持高大树木的生长,有机层内木质和花粉种类繁杂,不支持本地生长说的偏单一类型枝叶堆积的预期,且土壤显示水致分层痕迹,其内微量元素分布不均且缺乏粘土类、与原地生长的预期正好相反。

现代的灾害性地质事件也让地质学得以一窥地质历史过往的情形。1980年圣海伦斯火山(Mount St. Helens)爆发,将山的一侧的约600平方公里的原始森林中的数百万棵树摧毁,爆炸和雪崩将很多树木残骸搬运到了临近的Spirit 湖里,致使该湖一半以上的表面覆盖着一大片由原木和树木碎片组成的漂浮层。在此后的6个月里,人们观察到很多被截去大部分树根的巨大树干因为长期泡水、底部冲下垂直漂浮在湖水里,这些树干很多被最初的瞬间破坏和长时间的浸泡移除了树皮。这些垂直飘在湖面的树干最终沉入了湖底,令人啧啧称奇的是,经声纳和潜水员确认,它们中的很多由于下部“根球”处的重量在湖底仍然保持垂直的姿态,立于湖底的淤泥、躺倒的树木和树木碎屑之中。

综合所有的这些事实和证据不难看出,对黄石“石化森林”中大量存在的垂直树木化石的最合理的解释就是,在大洪水消退期,不同地域的植物和树木残骸被水流搬运到该地区,其中的很多巨大树干在水中以垂直的姿态漂浮,其后在当地陆续沉入不平坦的水底的不同高度上但仍以垂直的姿态排布,水流带来夹杂着大量火山灰的泥流将它们掩埋在水底进而在水下完成石化。并且现代的实验观察证实,位于水下缺氧、富含矿物质环境中的树木可以用很快的速度石化,通常几十到几百年内即可完成。后续当水退去,自然界的侵蚀将一些化石周围的土层移除,形成了我们今天看到的垂直的树干化石群集的“森林”的模样。

在这里我们看到了该“始新世”地质时期即“巨层序”的后期能将温带和热带植物带到一处的巨大水流和大规模的火山爆发,其将所搬移的树木陈放在了现今高度为几百米的山坡位置上,这些判断与用“巨层序”对《圣经》描述的大洪水的解读一致。

Dr. Snelling的这本著作中包括的为大洪水作证的论点还有很多,例如他详细论述了遍布世界的大型煤床的成因、油田气田的成因、地下大型岩洞和其内钟乳石的成因、花岗岩的成因等,莫不与《圣经》向我们启示的灭罪大洪水彻底重整地表的能力有关。

第九节. 挪亚方舟的遗迹 / 第一部分

如果《创世记》描述的那样的挪亚方舟确实存在过,那么合理的推断就是,它应该会在人类的历史上留下遗迹。

《创世记》8:3-5记述说,“水从地上渐退。过了一百五十天,水就渐消。七月十七日,方舟停在亚拉腊山上。水又渐消,到十月初一日,山顶都现出来了”。 英文版在此处的翻译为“the ark came to rest on the mountains of Ararat”。 “mountains of Ararat”,希伯来文原文写作“הרי אררט”,中文更准确的意思应该是“位于亚拉腊的群山中”。

《圣经》于此记录说,挪亚方舟停靠在一处位于“亚拉腊”的山群中,并且从方舟停靠到周围的山顶都现出,中间隔了73天。由此可以合理推断,方舟停靠在了一片群山中的高地上。

在回溯过去两千多年的历史中被保留的有案可查的文献里,有一些特意提到方舟位于的地点。但是这些文献由于年代和所用文字的不同,对方舟所处位置的名称在很多时候不同,根据这些文献作者所处的文化和时代背景,这些不同的名称很多都指向中东地区不同的方位。并且我们知道同一个地理位置在不同的语言甚至政治环境里的称谓可能相差很大,这在古代资讯不畅的情况下更明显,这些显然都为我们试图厘清方舟停靠位置的这个问题造成了混乱。让我们尝试在这些纷杂的信息里,理出一些头绪。

在长期以来关于挪亚方舟可能的落脚点的探索中,最常为人们关注的有三个候选项。

先介绍一个最不可能的候选:今“里海”南侧、伊朗境内的“Mount Takht-e Suleyman”(也称“Mount Suleiman”)山。

在2006年,有名为Bob Cornuke的人声称他在该山海拔约4000米的高度发现了疑似方舟的遗迹,他的发现是基于据称的于1943年在该山的关于方舟遗迹的目击的指引。Cornuke的团队描述在几个地方发现有木梁外观的深色岩石。但是根据他提供的证据,被认为是方舟木材石化后的样本被地质学家推测为玄武岩,这种岩石有时看起来出奇地像木纹。并且我们知道在非水下环境中,由于缺乏水的隔氧作用和对矿物质的输送,木材石化很难完成; 如果方舟的木料遗存真能在现代被发现,它最不可能的状态就包括石化。

另一个强力排除该山可能为方舟停靠地点的因素是,该山的位置离历史证据告诉我们的今天人类最初文明的发源地“美索不达米亚平原”太远,从该处到“美索不达米亚”的最东端最近的直线距离约有500公里,中间隔了“扎格罗斯山脉”(Zagros Mountains)层层的群山和高原,这与方舟的停靠位置靠近“美索不达米亚”的合理推测相左。

下面介绍第二个候选项。

在现在的世界地图上,位于现土耳其境内东侧靠近亚美尼亚和伊朗的边境不远的位置上,有一处名为“Mount Ararat”(土耳其语“Ağrı”,意为“如火般的”;亚美尼亚语“Արարատ/ԱՐԱՐԱՏ”;库尔德语“Agirî”)的山,为相聚约8公里的一大一小两座火山,大的那座顶部海拔5165米,小的那座顶部海拔3907米。其中大Ararat山(Greater Ararat)是土耳其境内的最高峰,也是以该山为圆心在半径约360公里的圆形区域内的最高峰。 该火山坐落在海拔约1500米的Erzurum-Kars高原(Erzurum-Kars plateau)上。

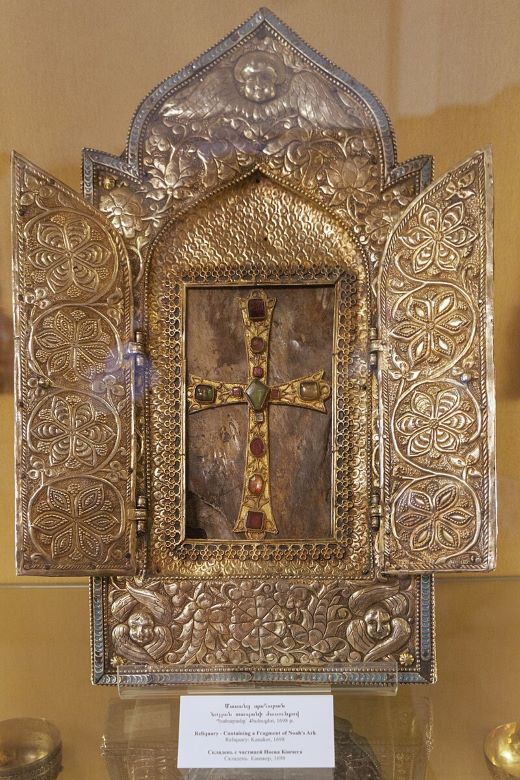

今天的亚美尼亚文化视Mount Ararat为圣山,现今该山和山顶部的方舟标志也是“亚美尼亚共和国”国徽中心图案。

在位于大Ararat山南约29公里处,名为“Üzengili”的小镇位置,海拔约1960米处,发现一长约164米的“船型”泥石结构,据称该结构的尺寸与《创世记》描述的方舟尺寸相近;有报道说据探测该结构地下具有较规则的网格状结构,类似船只的龙骨。 “维基百科”对该地点的相应词条为“Durupinar Site”。

在大Ararat山西南约28公里名为“Sagliksuyu”(也称Arzep,有人称此地为“八十人的村庄”,根据伊斯兰教传统,方舟载有80人而不是《圣经》记述的8人)的位置附近有发现数个立于地面的高约2米的长方形石条,有的顶部有人为凿孔,有些石条上刻有一处或多处十字架图案,这些石条被一些人解读为方舟的锚石(Arzap drogue stones)。

在大Ararat山东南约120公里的今阿塞拜疆城市“Nakhchivan”,有据称是挪亚陵墓的建筑“Noah’s Mausoleum”。

并且有多人/团队先后多次宣称他/他们在大Ararat山体上发现类似木质结构的遗迹,也有木质结构样品被声称从山上带回。其中2009年有称为“NAMI Expedition”的团队宣布在该山海拔约4000处的冰雪下发现巨大木质结构,记录该发现的视频之一请参Youtube视频《Noahs ark: New footages of the NAMI expedition in 2009》,据称放射性测年给出的木质样本年代为约4800年。

很多人认为“Durupinar Site”,或者离它不远处的”Mount Ararat”,就是挪亚方舟的停靠地点。

以下列出关于“Durupinar Site”和”Mount Ararat”的一些观察:

-> “Durupinar Site”距Mount Ararat约29公里,距离区域最高峰的位置偏远;

-> “Durupinar Site”对其位于的Erzurum-Kars高原的实际突起度(topographic prominence)只有约460米,与方舟是停靠在一处高地的预期不符;

-> 根据“维基百科”,“Durupinar Site”的“船型”结构出现于1948年的一次大雨和三次地震后,这种地震造成的地表泥石形变在当地并不罕见。并且该结构顶部凸起,与方舟或其印迹的预想不符;

-> 根据“维基百科”,“船型”结构下方土壤中的被认为是龙骨的结构被一些学者鉴定为火山岩类矿物;

-> 挪亚方舟很有可能如它的名字隐含的那样,不是船型的。“方舟”在《创世记》希伯来原文中的单词拼写,与《出埃及记》摩西的母亲和姐姐为了让他活命、用蒲草箱(ark of bulrushes)承载婴儿摩西放入河边的芦荻中的经文处出现的希伯来单词拼写一样,都是“תֵּבַת”,很可能都是指“箱子”。《旧约》中“תֵּבַת”的用法只出现在关于挪亚和摩西的记录中,其它经文中关于“船”都使用了其它的拼写。船型的建造工艺要比方形的工艺难度高很多台阶、并且会减少其内可使用面积,对于只是要被动地漂浮在海面上的承载工具而言,船型的意义应该不大;

-> 被认为是锚石的位置“Sagliksuyu”距“Durupinar Site”约30公里,应且距大Ararat山也有28公里,被认为的锚石集中出现在离被认为的船体那么远的地方,不容易找到合理解释;

-> 根据“维基百科”,经考证那些被认为是锚石的长石条是取材于当地的火山石;根据“维基百科”提供的图片,其中至少一枚这样的石条顶部的凿孔的上部边缘过于尖锐,与曾被用作锚石的预期不符;

-> 因此有学者认为对这些长石条更为可能的解释是这些石条是十字军时期在当地就地取材设立的;

-> 有学者研究类似的石条在今土耳其东部多有发现,顶部凿孔据推测可能和天文观测有关;

-> “Mount Ararat”在亚美尼亚文化中有一更古老的名字“Mount Masis”(亚美尼亚语Մասիս),含意为“双”,该拼写具有阿卡德语和亚述语起源。直到近代亚美尼亚人仍会用该名称称呼它。用Mount Ararat称呼这两座山峰的用法据一些学者考证,其出现明显比Masis晚很多;

-> 对被声称来自大Ararat山上的木质结构采样进行碳-14测年得出的年份,应该不是可靠的数据。因为考虑到洪水前木材中含有的碳-14极有可能比现今环境碳-14值低的多(又见第四节,这个效应将致使按现今的环境中的碳-14比率推算洪水前的有机样本、将得到比实际值大得多年代)。同时,木材样本由于存在其于方舟停靠后约4500年内受到环境中碳-14污染的可能,这个效应将会使推算得到的年代比实际值为小。用碳-14测年法对于早于洪水前,即早于约4500年前的有机样本测年,应该很难得到较准确的结果;

-> “NAMI expedition”的相关视频显示大Ararat山上被认为的方舟内部,可见很多木板的边角太过平滑整齐,不太可能像4500年前的木材加工工艺;

-> 有学者推测在公元900年到1300年之间,气候较温暖,山上可能有树木生长。山上的木质建筑可能是从本地采集木料建立的修道院,在温暖期过后被冰雪常年覆盖;

-> 该大Ararat山上有火山产生的大块玄武岩,在冰雪的覆盖下,在特定的角度和光线下,从远距离可能被人误认为船的形状;

-> 如果挪亚正真的陵墓存留在到今天,那它最有可能的方位是方舟停靠地点的西侧,而不是像位于Nakhchivan的今Mount Ararat的东南侧(原因详见第十节);

-> 根据该Erzurum-Kars高原区域地质特征推断,Mount Ararat山作为复式火山,曾经过多次喷发,最后一次是在1840年。该火山位于的Erzurum-Kars高原上覆盖面积达约五万平方公里的岩浆岩层上,Mount Ararat只是位于这片岩浆岩区域的一角、占该区域面积的约五十分之一。Mount Ararat的形成是在大片的岩浆层形成之后。该片岩浆岩下是较完整的从低到高的“古生代”、“中生代”、和“新生代”早中期沉积层,厚度达约4200米,其内常发现有海洋生物化石。地质学判断Mount Ararat不具备任何水下喷发的痕迹,喷发时熔岩穿过了其下部的沉积层,最初是形成于“新生代”“第四纪”的“更新世”中期,与“更新世大冰期”(或称“第四纪大冰期”)约为同一时期;

-> 如前述大洪水结束对应的地质地层中的位置应该为“新近纪”的“上新世”顶部(见第七节),因此该火山应该是首次出现在大洪水结束之后,它和它山脚下的大片岩浆岩区域是覆盖在大洪水的沉积层之上;

综合以上各条,尤其如果地质年代判断的结果比较准确的话,“Mount Ararat”包括“Durupinar Site”作为挪亚方舟的遗迹的候选的可能性不高。

第十节. 挪亚方舟的遗迹 / 第二部分

如果今天的“Mount Ararat”是方舟停靠地点的可能性不高,那么还有没有别的候选作为挪亚方舟遗迹的可能地点呢? 这就是本文章要论及的第三个候选项。

我们知道,“美索不达米亚平原”(Mesopotamia)是现今的人类文明的摇篮,流经该地区的“幼发拉底河”(Euphrates)和“底格里斯河”(Tigris)就是历史学家常常挂在嘴边的“两河流域”、“两河文明”中所指的两条大河,最早的人类生活、生产、建筑和文化、文物遗迹均被发现于此,在此处生活过的古代民族包括阿卡德人、苏美尔人、阿摩利人、亚述人、埃兰人、喀西特人、胡里特人、迦勒底/巴比伦人等。在公元前两个千年的历史中,该地区本土民族国家如“阿卡德帝国”(Akkadian Empire)、“亚述”(Assyria)、“巴比伦”(Babylon)等长期征战不断,公元前后几百年间又被外部强权波斯帝国、马其顿/希腊、罗马帝国等长期争夺,到最后成为了伊斯兰世界的一部分。王国和民族来了又去,沧海桑田留给物质世界的是残垣断壁;留给人类,这个已知的唯一精神性物种的是信息。

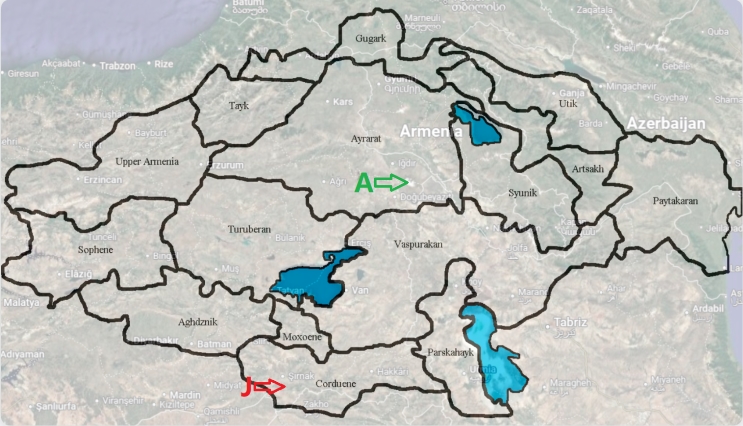

对历史资料的仔细研究表明,最确定的指称今天的Mount Ararat是挪亚方舟的停靠地点的文献是在公元十三世纪中叶,到了十四 世纪末,这似乎已成为一个相当成熟的传统。但在此之前的古代文献普遍指称,方舟的遗迹可以今天美索不达米亚平原最北端的另一座山峰上找到。在今天的Mount Ararat和美索不达米亚平原最北端的那座山附近都各自有一个据说是由挪亚建立的叫“八十人村”的地方(伊斯兰文化认为登上方舟的为80人,而不是《圣经》所说的8个人),两座山附近都有被称为挪亚陵墓的建筑,并且两座山附近据传都有被称为挪亚葡萄园的地方。这里面发生了什么呢?

先来介绍一件古巴比伦的文物。

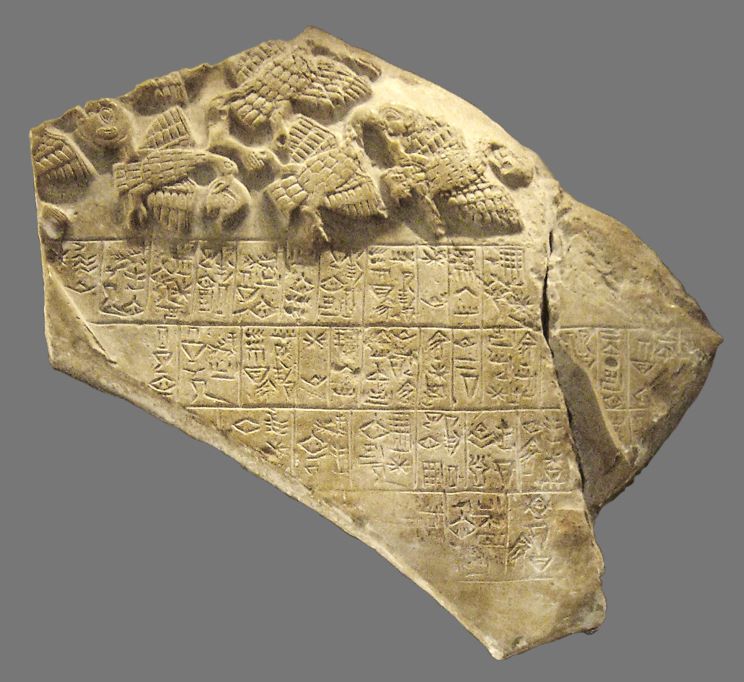

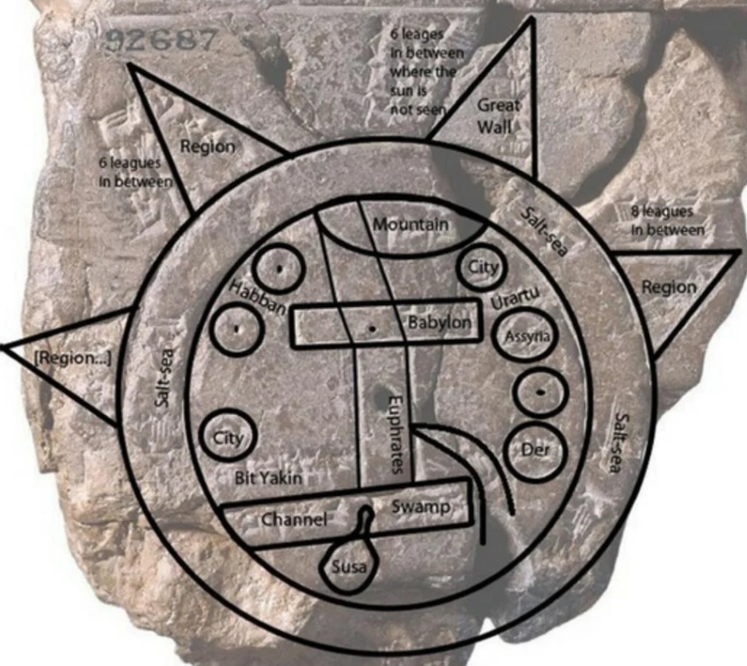

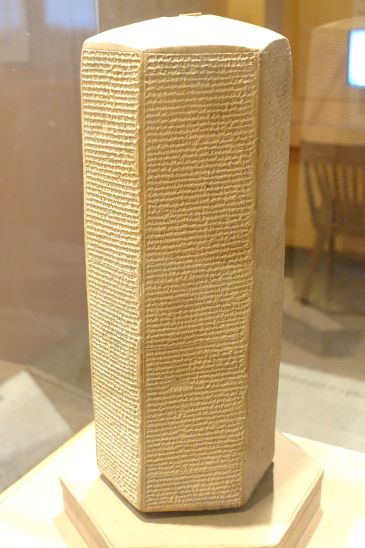

这件现藏于大英博物馆的名为“巴比伦世界地图”(Imago Mundi)的泥板,其正面有一由圆、三角,直线和弧线等组成的图形,图形中写有文字,在泥板的正面和反面均有文字作为注解,泥板所用文字属于阿卡德语的楔形字,对这些文字和图形的解读表明了泥板正面的图形是一地图,约在公元前六世纪制作,表达了 那个时代的巴比伦人对他们居住的美索布达米亚和其周边地理环境的概念性认知。这个泥板在现伊拉克中部Sippar被发现,它也被称为“最古老的世界地图”。

学者们对这块具有残缺的泥板的整体解读存在一定的争议,但泥板的图形中和我们的讨论有关的内容基本上是有定论的。我们看到在图形的圆形区域的外侧标有8个三角形的地标(有4个完全缺失),泥板背后的注释就是围绕这8个地标展开。而在圆形区域内侧的最上方标出有山的方向,和从山中流淌出的穿过“巴比伦”(Babylon)地区的大河,巴比伦的邻居也是它的宿敌“亚述”(Assyria)被放置在一个小圆圈里,以及,介于“亚述”及山的方向之间的对应的英文标为“Urartu”(原始楔形字拼法“URAŠTU”)的地名(请记住“Urartu”这个拼写,这一节的讨论和它联系密切)。在“亚述”和“Urartu”的方向的圆形区域的外侧,有一个三角形区域地标,根据泥板背后的注释,该三角形区域的顺序是8个地标中的第4个。

【注10.1:我们对于涉及这么广泛地域、历史、文化、语言的复杂话题,使用英文拼写作为说明是权宜之举,因为英文是一个相对年轻得多的语言,其成型于约公元五至七世纪,并且为大多数读者所熟悉。在相邻地域的书写系统里,字母拼写语言即Alphabetic Languages倾向于保留同一单词的拼写和发音元素;主流语言学认为,绝大多数在中东和欧洲的古代拼写语言如阿拉姆语、希伯来语、阿拉伯语、希腊语、拉丁语等中使用的字母,均可在一定程度上追溯至“腓尼基字母”源头。对于非专业的普通人,一般很难去深究例如古阿卡德语楔形字等陌生语言的拼写;故在尽量简化问题说明的尝试中,如非另作说明,使用现代英文拼写对其它语言拼写作为对照或者代替。】

在地图泥板背后的注释中,有一句话是描述地图上标记的第4个地标的:“为了到达第四个,需行进7个league的距离,……是厚度达1个parsiktu vessel的……”(To the fourth, to which you must travel seven leagues……are as thick as a parsiktu vessel……)。在这句话中,词语“parsiktu vessel”(注10.2)被用来形容一个物体的厚度,它在这块含有古代地图和相关注解的泥板中的出现立刻拨动了学者们的神经,让所有熟悉美索不达米亚古代文献的人大为兴奋,这是因为一摸一样的“用parsiktu vessel的尺寸来形容厚度”的楔形字拼写用法,也出现在了为学者们所熟知的和“吉尔伽美什史诗”所描写的洪水相关的巴比伦文献之中。

【注10.2:“parsiktu vessel”据学者推测是古代美索不达米亚的形状近似立方体的测量体积的工具,类似中国古代的“斗”,其每边约长一肘即接近50厘米。】

在和“吉尔伽美什史诗”相关的众多古巴比伦泥板中,有一块被命名为“The Ark Tablet”的泥板,其中记有建造方舟的国王描述的关于方舟结构的细节,其中有一句写道:“我放置了30根龙骨,它们每个有1个parsiktu vessel那么厚,10个nindan那么长。”(I set in place thirty ribs, which were one parsiktu vessel thick, ten nindan long.)

用1个“parsiktu vessel”的尺寸来表达厚度的这个独特的用法,在现在发现的所有美索不达米亚的古代楔形字泥板中,只用来描述巴比伦文化中的和方舟相关的建造材料的尺寸,该用法将“巴比伦世界地图”和“吉尔伽美什史诗”中的方舟联系在了一起。也就是说,在古代美索不达米亚的文献中,不但有记录方舟的故事的“吉尔伽美什史诗”,也有记录方舟的制造结构细节的“The Ark Tablet”,并且还有标明方舟停靠地点的“巴比伦世界地图”。有一点必须说明的是,刻有“吉尔伽美什史诗”的泥板,在巴比伦地区发现了多次;而该块“巴比伦世界地图”的泥板上的制造者的记录也说明,该地图泥板是从其它的同样的地图泥板中按原样制作的。如果这些块制造给巴比伦统治阶级的泥板的作者们是认真的话,他们似乎意图要传达,方舟,即使是他们认为的“吉尔伽美什”的神话所描述的那个方舟,它真实地存在,并且它的方位可能对那个年代的一些人并不陌生。

可见,“巴比伦世界地图”上的信息指出,在亚述国和名为”Urartu”的地区的方向上,即第四号地标的位置,可以找到方舟的龙骨。

回到本源,在《圣经》的记录方面,我们知道最古老的《塔纳赫》抄本中希伯来文的书写只拼辅音字母、而没有元音标注,因此在《创世记》写到方舟停靠的“位于亚拉腊的群山中”时,这里“亚拉腊”(Ararat)这个词在古老《塔纳赫》抄本中写作“ אררט”,希伯来文是从右向左书写,这四个字母如果对应到英文里就是“?-r-r-t”(在希伯来文中,第一个字母“א”基本用口腔发不出声音,它的声音由跟随其后的元音决定,在原文缺少元音标注的情况下,它的发音就未知)。

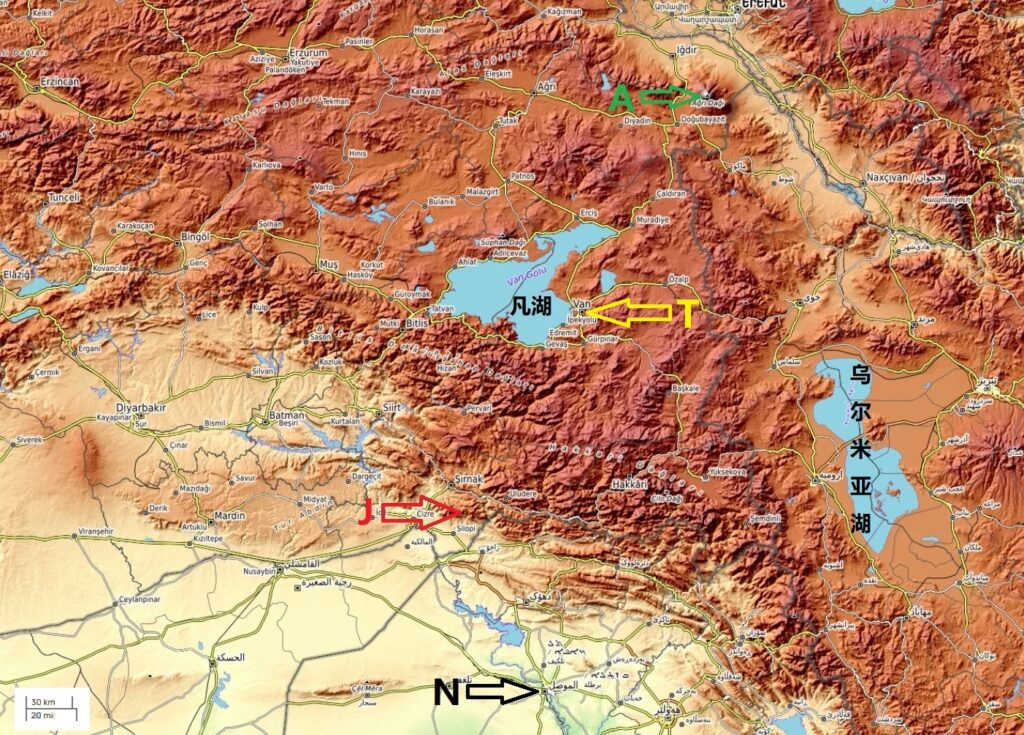

在古代的美索布达米亚平原北侧,有一个“乌拉尔图”(Urartu)王国,位于现今亚美尼亚高原的“凡湖”(Lake Van,是一咸水湖,在今土耳其东部,为土耳其最大内陆湖)周边地区,该王国年代据推测居于约公元前九世纪至前六世纪,数度与亚述交战,曾是近东最强大的王国,使用楔形文字,其境内多山,它的名字在英文里拼作“Urartu”。这个王国/地区的名字如果去掉元音字母,正好就是“?-r-r-t”组合,而且是公元前美索不达米亚唯一的名字中带这样字母组合的称谓。由“亚拉腊” / “Ararat” / “?-r-r-t”到“乌拉尔图王国”,“Urartu”的拼法和“巴比伦世界地图”中标明的方舟遗迹附近的地区同名,《圣经》关于洪水的记述和古代巴比伦的文献记录在这里又一次产生了交集,线索可以从这里开始。

查看今天的地图,在“凡湖”正南方约130公里的位置,有一座紧贴在美索不达米亚平原最北侧的山峰,它的名字是“Mount Judi”(土耳其语“Cudi”;亚美尼亚语“Արարադ”;库尔德语“Cûdîyê”),即本节要讨论的方舟的“最有可能的停靠地点”。为了简化书写,我们在本文中按相应英文的缩写,就管它叫方舟的MLLS(most likely landing site)。

“Mount Judi”靠近今土耳其东南边境的Cizre镇和Silopi镇,距位于两大河之一的“底格里斯河”(Tigris)河畔小镇Cizre东约27公里,在Silopi镇北约14公里处,据今叙利亚边境和伊拉克边境均为约20公里。该山顶部海拔约2089米。在该山顶部向南望,就是广阔的美索不达米亚平原。

根据历史文献和文化传统,该山被很多人认为是挪亚的“下降之地”(the Place of Descent)。

我们可以尝试从多个角度来审视Mount Judi作为方舟MLLS的可能性。

首先,谈到方舟停靠地点的古代文献记录很多,比较令人瞩目的包括:

1) 公元一世纪犹太/罗马历史学家“约瑟夫斯”(Flavius Josephus)在他的《犹太古史》中至少三次提到方舟的停靠地点。例如他写道:“亚美尼亚人称此地为下降之地;因为方舟被保存在此地,至今那里的居民仍在展示其遗迹。”(The Armenians call this place, The Place of Descent; for the ark being saved in that place, its remains are shown there by the inhabitants to this day.)

随后约瑟夫斯引用公元前一世纪的希腊史学家Nicolaus of Damascus在他的第96本书中写有“在亚美尼亚的Minyas方向有一座大山,叫Baris,据说大洪水期间逃难的人都在这里得救;并且有一个人被放在方舟上,从方舟顶部上岸;而且木材的残骸保存了很长时间。这可能就是犹太人立法者摩西所写的那个人。”(There is a great mountain in Armenia, over Minyas, called Baris, upon which it is reported that many who fled at the time of the Deluge were saved; and that one who was carried in an ark came on shore upon the top of it; and that the remains of the timber were a great while preserved. This might be the man about whom Moses the legislator of the Jews wrote.)

约瑟夫斯还写道,“阿迪亚波纳”(Adiabene)国王Monobazus在年老时将一块称作Carra的土地授予他的儿子,在该土地范围内有挪亚方舟的遗存,并且如果愿意,谁都可以去看到它。(But when Monobazus was grown old, and saw that he had but a little time to live, he had a mind to come to the sight of his son before he died. So he sent for him, and embraced him after the most affectionate manner, and bestowed on him the country called Carra; it was a soil that bare amomum in great plenty: there are also in it the remains of that ark, wherein it is related that Noah escaped the deluge, and where they are still shown to such as are desirous to see them.)

【注10.3:“阿迪亚波纳”/Adiabene,公元前164至公元379年小国,位于“凡湖”以南,其境内包括今Mount Judi。显然,以严谨著称的约瑟夫斯,在同一本著述中,认为Nicolaus of Damascus所提到的Baris山所在地的Minyas,就等同于Adiabene王国境内的Carra。现代史学界定论,Adiabene位于“凡湖”南部。】

2) 公元前一世纪历史学家Alexander Polyhistor,引述公元前三世纪希腊化时代的迦勒底历史学家Berossus的叙述,该叙述称方舟位于亚美尼亚地区名叫“Corcyræan”的山中,方舟的遗迹仍在,并且人们会到山上采集方舟外表上涂抹的沥青作为护身符。(The vessel being thus stranded in Armenia, some part of it yet remains in the Corcyræan mountains of Armenia; and the people scrape off the bitumen, with which it had been outwardly coated, and make use of it by way of an alexipharmic and amulet.)

【注10.4: Alexander Polyhistor的书中关于Corcyræan mountains的注释为“or Codyèan Fab.—Corduarum montibus Eu. Ar.”,意即“古代欧洲认为的名叫Corduari的山中”。今天Mount Judi所在的山区在叙利亚语文献中被称为Qardū,希腊和罗马作家称之为Gordyene,亚美尼亚语中称之为Kordukh。 Mount Judi (土耳其语Cudi)的名字被某些学者认为是源自现代中东库尔德人(Kurd)的祖先管自己土地的称呼“Gutis”。这些库尔德人的祖先在公元前约2000年时曾短暂地统治了美索布达米亚的部分地区近一个世纪。这也是为什么从地域、民族和历史的角度,Kurd、Gutis、Kordukh、Gordyene、Qardū、Corduari、Corcyræan等这些不同时代、不同语言的名称的拼写或多或少带有一定的联系。 现今库尔德人仍是该地区主要居民。】

3) 公元三世纪罗马主教“希坡律陀”(Hippolytus)提到方舟遗迹至今仍可见于mountains called Ararat,该山位于country of the Adiabeni的方向。(and both the dimensions and relics of this ark are, as we have explained, shown to this day in the mountains called Ararat, which are situated in the direction of the country of the Adiabeni.)

【注10.5:“阿迪亚波纳”/Adiabene,公元前164至公元379年小国,位于“凡湖”以南,其境内包括今Mount Judi。】

4) 公元四世纪塞浦路斯主教Epiphanius of Salamis在他的著作《Panarion》中提到方舟的遗存在Cardyaei地区的名叫Lubar的山上,仍能被看到;如果仔细寻找,在山脚下还可以找到挪亚设立的祭坛的遗迹。(After the flood, since Noah’s ark had come to rest in the highlands of Ararat between Armenia and Cardyaei on the mountain called Lubar, the first human settlement following the flood was made there. And there the prophet Noah planted a vineyard and became the original settler of the site……even today the remains of Noah’s ark are still shown in Cardyaei. And if one were to make a search and discover them—it stands to reason—he would surely also find the ruins of the altar at the foot of the mountain.)

在他的另一本著作《On Weights and Measures》中,Epiphanius写道“Ararat是亚美尼亚的一个地区,Lubar山位于其中,方舟停于其上,该山在名为Qardu的区域中间。”(Ararat is a place in Armenia in which there is a mountain called Lubar. On it the ark of Noah came to rest, and it is situated in the middle of Qardu and in the salt lands of Armenia.)

【注10.6:叙利亚语“Beth Qardu”是指亚美尼亚王国和帕提亚帝国即安息帝国之间的一个小附庸国,位于现在“凡湖”以南的山区。一些古代文献将Qardu翻译为Gordyene或Corduene。】

5) 公元四世纪君士坦丁堡大主教“约翰一世”(John Chrysostom)曾说“亚美尼亚的群山难道没有证明方舟停泊在那里吗?方舟的遗迹不是至今还保存在那里,让我们警醒吗?”(Do not the mountains of Armenia testify to it, where the Ark rested? And are not the remains of the Ark preserved there to this very day for our admonition?)

6) 公元五世纪出现的“塔库姆译本”(Targum)是《塔纳赫》的“阿拉姆语”注释译本。我们知道在所罗门王之后,原来统一的以色列王国就在公元前约930年分裂成了北国“以色列”和南国“犹大”,北国“以色列”于公元前722年被亚述国王“萨尔贡二世”(Sargon II)灭国,南国“犹大”于公元前587年被巴比伦国王“尼布甲尼撒二世”(Nebuchadnezzar II)灭国。在这两次亡国事件中,大量的以色列人被入侵者当作战利品带回入侵国境内,在几代人之后,很多以色列人的希伯来语的能力大部分消失,而改说他们当时居住地区流行的“阿拉姆语”(Aramaic,又称“亚兰语”,与希伯来语均属闪族语言体系,二者基本语法和词汇有很多相似之处),这种情况甚至持续到公元前538年他们被波斯王“居鲁士大帝”(Cyrus the Great)允许从巴比伦归回本土犹大地以后。为了让这些不太会使用希伯来语的以色列人明白《塔纳赫》,用阿拉姆语翻译和比较松散地讲解《塔纳赫》的尝试就出现了,这样经过几个世纪之后,书面形式的“塔库姆译本”就形成了。在“塔库姆译本”中,对于方舟遗迹所在地点的记录使用的是“Qardo”、“Qardu”或“Kardu”。在“塔库姆译本”中没有如《塔纳赫》那样使用“亚拉腊”(Ararat)这个词,这可能是因为“乌拉尔图”作为一个王国早在公元前六世纪左右就不复存在了。

7)公元六世纪,西班牙神学家Isidore of Seville记有“历史学家认为,亚美尼亚的Mount Ararat是洪水之后方舟停泊的地方。因此,直到今天,那里仍可见到当时木材的遗迹。”(It is held by historians that Mount Ararat in Armenia is where the Ark came to rest after the Flood. Hence, even today traces of its timber may still be seen there.)

【注10.7: 存在Isidore of Seville实际所指的是今Mount Judi的可能。参见第11个例子中的作者管位于底格里斯河几个公里外的方舟停靠山峰叫Mount Ararat的情形。毕竟我们知道信息在传播过程中可能发生失真,对Mountains of Ararat来说,不严格地被称为Mount Ararat的可能是有的。】

8)公元十世纪阿拉伯历史学家、地理学家“马苏第”(al-Masudi)在他的书里写下“方舟停在el-Judi山上。el-Judi是Masur地区的一座山,延伸到Jezirah Ibn ‘Omar,属于el-Mausil领土。这座山距离底格里斯河有8个farsangs。方舟停下的地方就在这座山的山顶上,至今仍可见到。”( and the ark stood on the mount el-Judi. El-Judi is a mountain in the country of Masur and extends to Jezirah Ibn ‘Omar, which belongs to the territory of el-Mausil. This mountain is eight farsangs from the Tigris. The place where the ship stopped, which is on the top of this mountain, is still to be seen.)

【注10.8: 现今“摩苏尔”/Mosul为伊拉克尼尼微省首府,是伊拉克北部城市;El-Judi山据底格里斯河“8个farsangs”相当于约十几公里。我们知道现今的Mount Ararat距底格里斯河最近处直线距离约200公里,而Mount Judi距底格里斯河约20公里。】

9)公元十世纪伊斯兰地理学家Istakhri在他的书中写道:“Judi是Nisibin附近的一座山。据说挪亚(愿他安息)方舟停泊在这座山的山顶上。山脚下有一个名为 Themabin 的村庄;据说挪亚的同伴从方舟下来到这里,建造了这个村庄。”(Judi is a mountain near Nisibin. It is said that the ark of Noah (to whom be peace) rested on the summit of this mountain. At the foot of it, there is a village called Themabin; and they say that the companions of Noah descended here from the ark, and built this village.)

【注10.9: 现今Nusaybin是土耳其南部边境城市,位于被认为是挪亚陵墓所在地的Cizre市西南约75公里。】

10) 公元十世纪历史学家、叙利亚主教Agapius of Hierapolis,于名为《Kitab al-’Unwan》的书中,引述八世纪Theophilus of Edessa的记述,该记述说公元七世纪的拜占庭皇帝Heraclius“在一个叫Thamanin的村庄扎营。挪亚时代,洪水期间方舟就停泊在这个村庄。他爬上了一座叫做Al-Judi的山,检查了方舟的位置,勘察了四个方位……”(Then (Byzantine Emperor) Heraclius turned back and encamped at a village which was called Thamanin. This is the village where the ark stopped during the flood, in the time of Noah. He climbed the mountain which is called Al-Judi, examined the location of the ark, surveyed the world to the four cardinal points, and then headed for Amida where he remained throughout the winter.)

11) 公元十二世纪的旅行家拉比Benjamin of Tudela记录他来到底格里斯河的一个名为“Jezireh Ben ‘omar”的岛上,与“mount Ararat”相聚约4英里,挪亚方舟位于该山上。“欧麦尔·伊本·哈塔卜”(ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb,即“奥马尔”/Omar,穆罕默德的岳父“阿布·伯克尔”后的伊斯兰第二代哈里发)将方舟的木料从山顶移走,用其修建了一所清真寺。方舟的附近有一座犹太会堂,每年埃波月9日,城里的犹太人都会来这里聚集。(To Nisibin two days; it is a large city, richly water’d and contains about one thousand Jews. Two days to Jezireh Ben ‘omar, an island in the Tigris, on the foot of mount Ararat and four miles distant from the place, on which the ark of Noah rested; ‘Omar Ben Al Khatab removed the ark from the summit of the two mountains and made a mosque of it. There still exists in the vicinity of the ark a synagogue of ‘Esra the scribe, which is visited by the Jews of the city on the 9th. of Ab.)

【注10.10:引人注意的是,到了十二世纪,仍然有人认为“mount Ararat”是位于底格里斯河几个公里距离之内的不远处,但是该记录中“山”这个词已经从复数的mountains写成了mount这个单数简化形式。今天的Mount Ararat离底格里斯河最近处直线距离约200公里。而且十分重要的是,Benjamin of Tudela说哈里发“将方舟从两座山的顶部移走” (removed the ark from the summit of the two mountains)。如果方舟是位于今Mount Ararat的位置,它的遗存怎么会在相聚8公里的两座山峰上呢?本节稍后我们会解释,为什么今Mount Judi可以被看作是一座两峰山。】

12) 公元十三世纪法国教士“卢布鲁克”(William of Rubuck)写道:“这座城市附近有几座山,据说挪亚方舟就停泊在那里;那里有两座山,一座比另一座大;Araxes河从山脚流过;那里有一座名叫Cemanum的城镇,翻译过来就是‘八’,据说这座城镇的名字来自从方舟中出来的八个人,他们把该镇建在更大的山上。”(Near this city are mountains in which they say that Noah’s ark rests; and there are two mountains, the one greater than the other; and the Araxes flows at their base; and there is a town there called Cemanum, which interpreted means “eight,” and they say that it was thus called from the eight persons who came out of the ark, and who built it on the greater mountain.)

【注10.11:这里卢布鲁克描述的明显是现今的Mount Ararat,现今的“阿拉斯河”/Aras River在希腊语被称作Araxes,该河确实从现今的Mount Ararat山脚下不远处流过,他还提到了一大一小两座山,这是现今的Mount Ararat的特征。】

在以上列出的十二个谈及方舟位置的古代文献的例子中,只有第7个也就是公元六世纪的这一个例子明确写“Mount Ararat”是方舟的停靠地点,但并未对该山的位置提供参考。另外在第12个例子即公元十三世纪的这一个记录中,它描写的明显是今天的Mount Ararat。还有就是第5个例子没有明确方舟停靠地的具体名称和方位。其余的九个例子皆可直接(如拼写出Judi)或间接地(如使用地区名称、河流名称等)与今Mount Judi山产生联系,而难与今Mount Ararat产生联系。

从以上诸例可以看出,由历史上有影响的史学家、教士、地理学家、旅行家和以色列人自己所留下的记录中,表现出了他们对挪亚方舟遗迹存在真实性的确信,也表现出了他们确信该遗迹的方位是确定的,同时也提及权势者如皇帝和哈里发对方舟的遗存感兴趣。对位于“凡湖”东北方向的现今的Mount Ararat、和位于其正南方向的现今的Mount Judi的这两个候选项之间的取舍,这些记录绝大多数将方舟的遗迹定位在“凡湖”的南向区域,直至公元十二世纪前后。并且很多这样的早期文献里,当谈到方舟时,所用到的词是“遗迹”(remains),这说明在2000多年前方舟的整体结构可能已经支离破碎。我们知道一般的木质结构在野外缺乏维护的情况下,作为整体很难维系超过几百年;考虑到约4500年前建造的挪亚方舟外部涂有防水的沥青类物质,并且在其停靠的位置可能长期被冰雪覆盖,它实际的整体结构的保存时间可能比几百年略长。

【注10.12: 在《旧约》的希伯来语原始版本和不同时期的各主要早期译本中,“亚拉腊”这个单词经历了以下的拼写变化:

-> 《塔纳赫》即希伯来原文中:“אררט”即“?-r-r-t”;

-> 公元前三世纪左右的“七十士译本”(Septuagint)中:希腊文对应的英文拼法为“Ararat”;

-> 后续希腊文译本中:对应的英文拼法“Armenia”即“亚美尼亚”,这个用法后续也进入了拉丁语版《圣经》如Vulgate版中;

-> 公元五世纪的“塔库姆译本”(Targum)中:阿拉姆语对应的英文拼法为“Qardo”、“Qardu”、或“Kardu”。

起初,《创世记》的执笔者摩西(约公元前十三世纪)写道方舟停靠在名为“?-r-r-t”地区的山里,在几乎同一时期亚述国王“Shalmaneser I”在他的战役记录里称亚述征服了“Uruatri”的整片土地。

继而,在希伯来语之外的各时期《旧约》的主要早期外文译本中,方舟停靠的群山的位置“亚拉腊”对应的英文拼写分别为“Ararat”、“Armenia”、“Qardo/Qardu/Kardu or Kardon/Kardi”等。这里:

-> 希腊拼法的“Ararat”对应的是亚述和巴比伦记录中的“乌拉尔图”拼法“Urartu”或“Uruatri”,作为《旧约》的第一个外语译本,公元前三世纪的希腊文士必须将原初“?-r-r-t”的拼写补上元音,他们选择了具有古亚述和巴比伦起源的“Ararat”拼法;

-> “Armenia”作为一个民族、地区、国家的名称即“亚美尼亚”、 它的历史根源在于波斯“阿契美尼德王朝”(Achaemenid Empire,约公元前550年至公元前330年)的一个总督辖区,该辖区的范围包括旧时“乌拉尔图王国”的领土;“Armenia”这个拼法其最早出现在约公元前六世纪的希腊语历史文献中,“七十士译本”之后的希腊语《旧约》译本选择了和该地区波斯辖区名称关联的“Armenia”的拼法;

-> “Qardo”等一系列关联的拼法对应的是“亚美尼亚王国”时期的亚美尼亚文献称该地区的名称“Korduk”、以及希腊/罗马文献使用的这一地区的称谓“Gordyene”。在大批以色列人被侵略者虏回自己国家的时期,推测有一些以色列人会来到离Mount Judi不远处的美索不达米亚的北部。在这一时期,“乌拉尔图王国”已经不复存在,为了使普通人知晓方舟遗迹的所在位置,故而以色列人采用和同时期亚美尼亚人的“Korduk”拼法相近的“Qardo、Qardu、Kardu”等拼法,这似乎显示以色列人试图用松散的“塔库姆”文体在当时被称为“亚美尼亚”(Armenia)的国家的山脉中识别和定位方舟。以注重文字传统著称的以色列人的这种努力其实正好说明他们试图将方舟所在的准确位置的信息保留,以和已经北移的Ararat的含义加以区分。我们知道以色列人去改动《塔纳赫》的原初文字“亚拉腊”即”אררט“拼法的可能性可以说不存在,如果我们对以色列文化的底蕴有认识的话,以色列视《塔纳赫》特别是摩西执笔的《妥拉》的文字和他们的在世界上的生命同样宝贵,在《塔木德》中就有教诲说“世界存在的基础有三:《妥拉》、对神的崇拜、和人的善行”,他们认为《妥拉》被神创造在祂创造世界之先,以色列是被神选出用以活出“妥拉”并且保有《妥拉》的。在《新约》里,耶稣基督也对祂之后将会出现的别有意图的改动原初经文的人提出诅咒(《启示录》22:18-19)。

这样,从《塔纳赫》的只写辅音的拼写开始,在《旧约》不同时期的不同译本里、和古代三千多年的文献存留的不同语言对该地区的不同称谓中,方舟的停靠地点“亚拉腊”的拼写和名称越来越多样复杂化了。今天“Judi”的拼写最可能来源是公元七世纪以降出现在该地区的伊斯兰存在和伊斯兰文献中的拼法。 “Mount Judi”的其它名称至少还有“Sararad”、“Sołop”等,为了简化讨论,这些本文都未涉及。】

其次,为了评估Mount Judi作为方舟的MLLS的可能性,让我们来看看《圣经》对“亚拉腊”即希伯来原文“?-r-r-t”指向的这个地点,在《创世记》的大洪水描述后,有什么进一步的记录,是否支持今天的Mount Judi是位于《创世记》所指的方舟停靠的“亚拉腊”地区的这个推测。

《创世记》11:2记载挪亚的三个儿子“雅弗”、“闪”、“含”的后代从方舟的停靠地点附近向外迁移,其中文版翻译为:“他们往东边迁移的时候,在示拿地遇见一片平原,就住在那里。”

但是必须指出的是,这里的“往东边迁移”应该是一个中文翻译不准确的地方,原文的意思应该是“从东边”。理由至少包括:

-> 英文《圣经》NIV版这里翻译为:“As men moved eastward, they found a plain in Shinar and settled there”。NIV 版在这里关于“eastward”有注释“Or from the east; or in the east”,说明NIV版承认这里的“eastward”存在被翻译为“from the east”或“in the east”的可能;

-> 我们知道《旧约》的最早译本是于公元前三世纪到前二世纪期间完成的希腊文的“七十士译本”(Septuagint),在希腊文译本中,这里写作“ἀπὸ ἀνατολῶν”,意即“from the east”;

-> 《塔纳赫》希伯来原文在此写作“מִקֶּדֶם”,意思也是“从东边”(from east);

-> “示拿地”(Shinar)在《旧约》中一共直接出现7次,学界公认其指现今的“美索不达米亚平原”地区;并且有学者认为“示拿地”最初可能是指美索不达米亚的北部(现今伊拉克北部仍有一山名为“Sinjar Mountains”,该山据Mount Judi约120公里),并且《创世记》11:3-9的“巴别塔”应该是位于这个区域,而不是位于大多数人认为的平原南端的古巴比伦境内;

-> 从今天Mount Ararat和Mount Judi这两个最有可能的选项里,无论从哪个“往东迁移”都无法直接到达美索不达米亚平原。从Mount Ararat的位置往东只会离美索布达米亚越来越远。从Mount Judi的位置向东即进入一片群山,反而从Mount Judi的位置向西看,在直线距离约10公里内就是美索不达米亚平原的最北端;

-> 《创世记》记述挪亚一家从方舟停住到被神允许踏出方舟,中间一共过了220天。在洪水刚开始退去的最初的几个月里,Mount Judi南侧的海拔较低的今美索不达米亚很有可能仍部分被水覆盖,而Mount Judi北侧的区域就是今亚美尼亚高原,这个方向的区域应该比其南侧的平原先露出水面、地面较早风干硬化适于行走。很巧的是,Mount Judi作为一个基本上是平顶的山,其南坡过于陡峭、并且从山顶到山脚平原处的落差超过一千米,而该山北面坡度明显缓和,较容易到达山脚北侧的高原区域。根据这个分析,挪亚一家人和动物们在踏出方舟后,很有可能选择从山的北侧下山,行进到今亚美尼亚高原的南部边缘处,挪亚和家人最有可能在此处开始建造房屋并居住下来。今天,在Mount Judi的山峰北侧约14公里处,有一个小村庄名为“Yoğurtçular”,现居民一百多人,该处的库尔德语名称为“Heştan”,意即“八十人村”(伊斯兰文化认为登上方舟的为80人,而不是《圣经》所说的8个人);

-> 从“Yoğurtçular”的位置沿山谷向西再向西南行进,约35公里就来到了今天的美索不达米亚上的底格里斯河边的Cizre镇,对一个家族的徒步迁徙来说,大概是三到五天的行程。

这样,单从挪亚的后代迁移的方向的记录来分析,紧靠美索不达米亚北侧即《圣经》所说的“示拿地”的Mount Judi比约300公里之外的Mount Ararat更有可能是方舟的停靠地点。

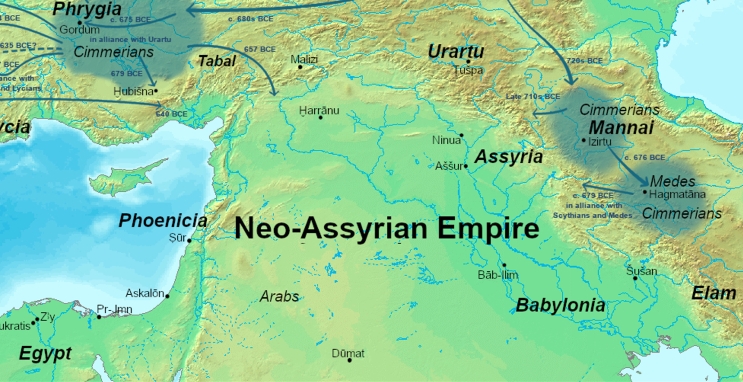

那么在挪亚的后代来到平原上的记录之后呢?《圣经》还有什么关于方舟停靠地点“亚拉腊”相关的记录吗?这就要说到一个和我们的讨论相关的关键的历史人物,新亚述帝国国王“西拿基立”(Sennacherib)。

在公元前八世纪左右,新亚述帝国开始成为称霸美索布达米亚平原的最强大的势力存在,在现今发掘的这一时期亚述王宫墙上的浮雕和关于它对周边国家的战争的楔形文字记录,都述说了它的不可一世的对弱小方的君民的残暴和欺压。尤其是在亚述王“西拿基立”在位期间(公元前705年~前681年)的南征北战,至少先后进行了8次讨伐战役。在公元前701年的第三次战役进攻地中海东部的“黎凡特”(Levant)地区时,处于帝国巅峰时期的亚述军队一路攻城掠地,最终来到了南国犹大的都城耶路撒冷的城前,此时的南国犹大的国王是“希西家”(Hezekiah)。西拿基立自己将对以色列人的围困描述为“至于希西家,…..我将他像笼中之鸟一样关在耶路撒冷的王城里。我设置了岗哨,使他不得出城。”

《圣经》在谈到这次围困时记述道,“希西家倚靠耶和华以色列的神,在他前后的犹大列王中没有一个及他的”(《王下》18:5)。西拿基立令使者带给希西家的书信中说“不要听你所倚靠的神欺哄你,说‘耶路撒冷必不交在亚述王的手中。’你总听说亚述诸王向列国所行的乃是尽行灭绝,难道你还能得救么?”(《王下》19:10-11)。希西家就“撕裂衣服、披上麻布,进了耶和华的殿”,将西拿基立亵渎独一创世神的书信“在耶和华面前展开”(《王下》19:14),开始祷告。创世神于是对以色列人说:“因我为自己的缘故,又为我仆人大卫的缘故,必保护拯救这城”(《王下》19:34)。

《列王记下》19:35-37写道:“当夜耶和华的使者出去,在亚述营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看,都是死尸了。亚述王西拿基立就拔营回去,住在尼尼微。一日,在他的神尼斯洛庙里叩拜,他儿子亚得米勒和沙利色用刀杀了他,就逃到亚拉腊地。他儿子以撒哈顿接续他作王。”(NIV: That night the angel of the LORD went out and put to death a hundred and eighty-five thousand men in the Assyrian camp. When the people got up the next morning — there were all the dead bodies! So Sennacherib king of Assyria broke camp and withdrew. He returned to Nineveh and stayed there. One day, while he was worshiping in the temple of his god Nisroch, his sons Adrammelech and Sharezer cut him down with the sword, and they escaped to the land of Ararat. And Esarhaddon his son succeeded him as king.)

【注10.13:这次围困耶路撒冷是尚武的西拿基立的征伐生涯中极不寻常的一次,与向来的杀伐纳降不同,强大的亚述军队在耶路撒冷的城前刚站稳脚跟就旋即撤退。西拿基立方面关于这次围困耶路撒冷的描述是:“犹大的希西家不肯顺服我的轭。”(Hezekiah of Judah who did not submit to my yoke),但又追加叙述说亚述从这次战役中夺取了大量的人员和物资及土地,并且胁迫犹大纳贡。 】

在此处《塔纳赫》的希伯来原文记录刺杀父王的两个王子逃去的地点处,“亚拉腊“这个名称再次出现,这里“亚拉腊地”(the land of Ararat)写作”ארץ אררט“,与《创世记》8:4的拼法相同,还是“אררט” / “?-r-r-t”。这表明《列王记》的执笔者将“亚拉腊”作为一个地区的名称,这与《创世记》执笔者将方舟停靠的地点记录为“位于亚拉腊的群山中”里的将“亚拉腊”视作地区名称的用法一致。

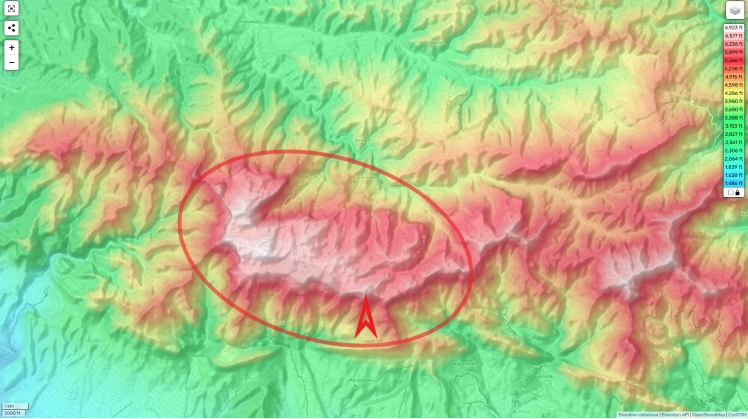

现今Mount Judi、Mount Ararat和古代新亚述帝国都城“尼尼微”(Nineveh)的位置关系在图10.5 的地形图中已经给出,读者们可以翻回去参考。

“尼尼微”遗址位于今伊拉克北部城市“摩苏尔”(Mosul)附近,底格里斯河的东岸。“尼尼微”到今Mount Judi山脚直线距离约100公里、两地落差约600米,实际路程约150公里,到达一路几乎皆是平缓地形(靠近山地坡度略有平缓的抬升),“尼尼微”至Mount Ararat山脚直线距离约390公里、、两地落差约2500米,到达必须在“托罗斯山脉”(Taurus Mountains)的崇山峻岭和“亚美尼亚高原”中迂回,用Google Maps规划的今最短公路路线长达704公里。

从这个方位和地形给人的直觉来看,在使用马匹作为最快工具的时代,两个王子逃去Mount Judi附近更有可能。为了躲避追杀骑马只用一天多的路程就可躲进今天Mount Judi区域的群山隐匿踪迹,设想他们用了接近五倍的努力非要到达今天的Mount Ararat,这实在是不合常理。这里指向的结论与之前的分析一致,即《圣经》所说的“亚拉腊”(英文拼写Ararat)应该是指今天的“Mount Judi”附近的区域,而很可能与今天名为“Mount Ararat”的地区无关。

在这段《列王记下》19:35-37的记录中,还有一点和挪亚方舟可能有关。在《塔纳赫》的希伯来原文里,西拿基立叩拜的他的神祗“尼斯洛”(Nisroch)写作“נסרך”。然而,研究亚述历史和文化的学者指出,在亚述的文化中,并无一个称作“尼斯洛”的神祗。《圣经》这样写是什么意思呢?

在《塔纳赫》之外,以色列人最推崇的《塔木德》是古代以色列人对关于《塔纳赫》的口头传统的记录和注释。在《塔木德》中关于西拿基立的暴亡这一段,写道:“西拿基立去寻得了挪亚方舟的一根横木,用它造了一个神像。……他说:‘如果那人(指西拿基立自己)能打胜仗,他会在你面前献祭他的两个儿子’。他的两个儿子听到了他的许诺,就杀了他。这就是经文的意思:‘在他的神尼斯洛庙里叩拜,他儿子亚得米勒和沙利色用刀杀了他,就逃到亚拉腊地’,挪亚方舟就停在那里。”(Sennacherib went and found a beam from Noah’s ark, from which he fashioned a god. … He said: “If that man [referring to himself] goes and succeeds [in battle], he will sacrifice his two sons before you.” His sons heard his commitment and killed him. This is the meaning of that which is written: “And it came to pass as he was worshipping in the house of Nisroch his god that Adrammelech and Sarezer, his sons, smote him with the sword, and they fled to Ararat”, where Noah’s ark had come to rest.)

在希伯来文中,“厚木板”(plank)这个单词拼作“נסר”,其发音为“neser”,与西拿基立叩拜的“尼斯洛”的拼写“נסרך”只差一个字母。我们知道希伯来语造词强烈依赖字根字母组合。《塔木德》据此指出,《塔纳赫》中西拿基立敬拜的偶像神祗是出于他从方舟上得到的木料。亚述文化的拜物多神的观念阻断了西拿基立认识到物质性的造物背后存在精神性的独一的造物主,他认为方舟上的人们之所以能得救单单是因为方舟的保护,因此他将方舟的木料雕刻成偶像敬拜以求得到对他私人的庇护。

西拿基立继位是由于其父王“萨尔贡二世”(就是前述用武力使北国以色列灭国的那一位)在最后一次的讨伐战争中遇袭身死,连尸体都未能被寻回(注10.14),这一事件显然对亚述统治家族尤其是西拿基立造成了巨大的精神创伤,他甚至不惜迁都“尼尼微”以弃其先王的旧都不用,想必他在一次次的对外战争中不得不时时面对他心理的这块巨大的阴影,不难想见他在他精神中的不安需要他的神祗给他安慰。但西拿基立依然效仿他的父王那样为开疆拓土而欺凌弱小、涂炭生灵,终究没有逃脱他多行不义的命运。正如创世神晓谕以赛亚的关于西拿基立的结局:“我必惊动他的心,他要听见风声,就归回本地。我必使他在那里倒在刀下”(《王下》19:7)。

【注10.14:根据亚述文献记载,“萨尔贡二世”是在讨伐Tabal时被“Gurdî of Kulumma”袭击身死的。Tabal是今天地中海东北角方向上在那个时代的小国,从亚述向该方向进发须穿过美索不达米亚的北部。现在学界无法确切认定Kulumma处于什么位置,但是袭击这个侵略者的人/部落的名字是Gurdî —— 我们知道Mount Judi的土耳其语是叫”Cudi Dagi”。请参本节稍前提到的关于“Kurd、Gutis、Kordukh、Gordyene、Qardū、Corduari、Corcyræan”这些拼写的联系。】

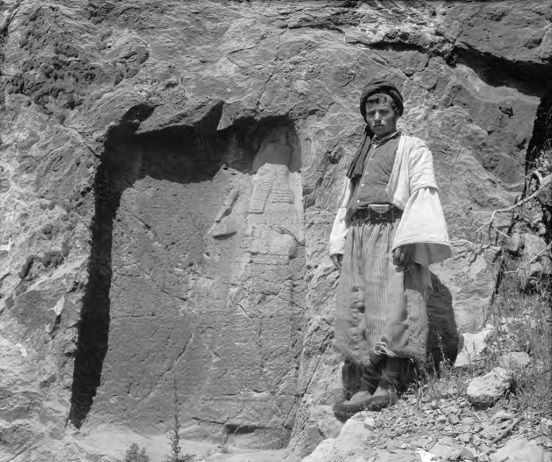

那么,有没有证据支持西拿基立知道方舟遗迹的地点的这个可能性呢?有!这得益于亚述国王们对石刻浮雕的偏好。

不妨先来看一件大英博物馆馆藏的亚述石刻:该石刻出土于“尼姆鲁德”(Nimroud)王宫的王座正后方的墙面上,描绘亚述国王“Ashurnasirpal II”(公元前883年~前859年在位)对他的太阳神和他被赐予的丰饶的供给的敬拜。画面中的国王形象出现在左侧和右侧两次,右侧的国王形象举起右手,弯下食指朝向画面中心上方的太阳神形象;左侧的国王形象同样举起右手,弯下食指朝向画面中心下方的枝叶丰茂的圣树形象;两侧国王形象的背后均有天使的形象施洗庇护。这种“举起右手、食指弯曲前伸”是亚述文化中代表对亚述神祗“敬拜”的姿势。

西拿基立的第五次战役发生在公元前699年,针对底格里斯河以东山区的部落,即今天Mount Judi附近的地区。在他对自己的这次扫荡的描述中,他提到他亲自带领将士抵达一座被称为“Mount Nipur”(注10.15)的山的山顶,与7个人/部落的武士战斗,这个山顶有他的这些敌人的住所,他占领并毁灭了他们的城市(复数)。(In my fifth campaign, the warriors of Tumurru, Sharum, Ezama, Kibshu, Halgidda, Kua, and Kana — whose abodes were set on the peak of Mt. Nipur, a steep mountain, like the nests of the eagle, king of birds — were not submissive to my yoke. I had my camp pitched at the foot of Mt. Nipur and with my choice bodyguard and my relentless warriors, I, like a strong wild-ox, went before them. I surmounted gullies, mountain torrents and waterfalls, dangerous cliffs in my sedan-chair. Where it was too steep for my chair, I advanced on foot. Like a young gazelle, I mounted the highest peaks pursuing them. Wherever my knees found a resting-place, I sat down on some mountain boulder and drank the cold water from a waterskin for my thirst. To the summits of the mountains I pursued them and brought about their overthrow. I captured their cities and carried off their spoil, I destroyed, I devastated, I burned with fire.)

【注10.15:Nipur在阿卡德语中也写作Nibur,亚述记录其位于Kumme地区,位于底格里斯河上游。在今伊拉克中南部存有古苏美尔城市Nippur的遗址,该城内有供奉“恩利尔”/Enlil的神庙。有学者指“Nibur”和在苏美尔文化里的神“尼比鲁”/Nibiru相关,“尼比鲁”在苏美尔语里有“渡船”、“过渡”的意思。】

这里有一个问题首先要问,西拿基立来扫荡这些位于美索不达米亚北侧山区的部落做什么?文献里没有给出细节答案,但是可能的猜测是,这时离他匆忙继位也即他的父王在此地区被袭击身死才5年,亚述人自己叙述袭击“萨尔贡二世”的是“Gurdî of Kulumma”(这里又出现了Gurdî这样的拼写,并且我们推测给西拿基立的父王致命一击的这个人/部落应该位于美索不达米亚的北面,因为在底格里斯河上游的西岸地区在公元前三世纪的一些文献中也被称曾被称作Kumme或Kumenuni,后来的希腊/罗马文献管这一地区叫Gordyene),Mount Judi就是位于底格里斯河上游以东、美索不达米亚以北的山区(该地区被亚美尼亚的古代文献称作Korduk,即“亚美尼亚王国”在“凡湖”以南的边境山区),西拿基立来到今天的Mount Judi一带扫荡,也就顺理成章了。

在今天的Mount Judi附近几公里的范围内,特别是山的南侧即冲向美索不达米亚的一侧,发现有至少六块亚述时期的描绘西拿基立的岩石浮雕(据说这六块不同位置的浮雕中的西拿基立的右手都指向同一个方位,即方舟遗迹的位置,这个笔者现在无法根据可得的资料验证),我们来看其中的一块。

石刻中的西拿基立形象举起右手、食指弯曲前伸 —— 他,在敬拜什么?

这些石刻浮雕中尚未发现可辨析的楔形文刻字,但,我们可以做一个合理的推测:

-> 西拿基立几乎不可能不知道“吉尔伽美什”中关于大洪水和方舟的故事,写有该故事的泥板可能就曾躺在他的王室图书馆里。实际上迄今最完整的《吉尔伽美什史诗》泥板就发现在西拿基立的孙子,亚述王Ashurbanipal的图书馆里;

-> 西拿基立可能从他的犹大国以色列战俘或当地附近居民处听说,在他所称的Mount Nipur山顶停靠有方舟,这很有可能是他不辞辛劳、要亲自登上他所称的Mount Nipur的山顶的一个原因(另一个原因有可能是他想为其父王报杀身之仇,如果Gurdî of Kulumma如它的名字所暗示的那样是位于Mount Judi山方位的人/部落的话);

-> 当西拿基立在山顶获取了方舟的木料,他的神学观念驱使他将木料带回尼尼微,雕刻成偶像,权当作可以护佑他的神祗来敬拜,正如《塔纳赫》和《塔木德》所描述的那样;

-> 在这第五次战役结束后,西拿基立命人在今Mount Judi周边设立他的刻像,在这些刻像中他的形象均使用亚述的“敬拜”姿势,以示对该山和其上方舟的崇敬。 (该山附近也发现有非亚述国王形象的刻像,如图10.9,该像中人物未带王冠,有学者推测他是一位亚述高官或王子,同样使用亚述的“敬拜”姿势。);

-> 西拿基立在敬拜他的“木板”神祗、寻求它的护佑时被自己的两个儿子刺死,因此这个“尼斯洛”偶像不可能被亚述文化接纳为他们的众多的施拜偶像系列中的一位;除了在《塔纳赫》与《塔木德》中被提及,在亚述的文化中找不到它的踪迹,也就不奇怪了。

好了,和方舟有关的西拿基立的故事到这里就告一段落了,在这里我们看到了近三千年前的《旧约》、犹太传统、亚述楔形文字记录、亚述石刻的遥相呼应,将西拿基立曾经亲自登临Mount Judi山顶并采得方舟遗留木料的可能展现给了我们。

讲到这里,建议读者也可以回头重温图10.4所示的“巴比伦世界地图”中标注的可以看到方舟建材遗迹的第四号地标的位置、和乌拉尔图(Urartu)、亚述(Assyria)的位置的贴近关系,与我们至此分析的今天的Mount Judi、历史中的乌拉尔图王国、和亚述王国的位置的贴近的关系,这种地理贴近关系的对应说明,“巴比伦世界地图”特别论及的方舟的遗迹位置,应该并非空穴来风。

现代以来,在Mount Judi上对方舟的MLLS遗迹位置的实地探查,有案可查的记录如下:

-> 据在1909年5月到访此地的英国作家、探险家、考古学家格特鲁德·贝尔(Gertrude Bell)记录,她从她的向导那里了解到当地附近的基督教徒、穆斯林、犹太人、库尔德人等都认为Mount Judi是方舟停靠的地点,并且每年9月14 日,都会前往该地向先知挪亚献祭。贝尔女士记录她在向导的带领下,用三个半小时爬上了该山峰。山峰顶部有一呈船型的用石头堆出的结构,明显是近代所建的,当地人称为“Sefinet Nebi Nuh”意为“先知挪亚之船”;

-> 1953年4月,德国地质学家Friedrich Bender在库尔德向导的带领下来到Mount Judi山顶,在被向导告知曾发现木质物质所在的位置后,他们在一个大片低平区域的边缘处清理了积雪、开始在沉积砂岩的表面向下挖掘,在约一米深处他们发现了呈棕色的颜色特异,在这里Bender先生发现了“完全腐烂的黑色木头的残骸……木头是用沥青类物质粘合在一起的”;继续向下出现的冻土阻止了他们进一步的探索努力;

-> 1983年德国人Hans Thoma一行来到Mount Judi山顶,在他们这次行程的描述里特别提到在山顶的碎石中插着的一些木棍,其上系有各种形状和颜色的布料做成的婴儿吊床模样的小复制品,据向导解释这些是当地不孕妇女用来祈祷的方式,因为当地人们相信就是在这里,生命在世界上散布开去。描述里也提到当地仍有人将从此处采集的小土石颗粒戴在颈上作为护身符,与两千多年前的人们采得方舟木料表面的沥青物质作护身符的传统如出一辙。

同时根据可以得到的资料,即使在今天,也就是大洪水后的约4500年,仍有可能是方舟上木料的存留可寻,见以下两图。

最后,一起来看一下地质学对Mount Judi作为方舟的MLLS可以提供什么信息。

地质学方面的资料显示Mount Judi的位置正好位于“托罗斯山脉”(Taurus Mountains)、“亚美尼亚高原”(Armenian Highlands)和“扎格罗斯山脉”(Zagros Mountains)这三个地质构造的交界处。

“托罗斯山脉”和“亚美尼亚高原”形成于“阿尔卑斯造山运动”(Alpine Orogeny)阶段的非洲板块和欧亚板块的碰撞,“扎格罗斯山脉”形成于“扎格罗斯造山运动”(Zagros Orogeny)阶段的欧亚板块和阿拉伯板块的碰撞。这两个造山运动均起始于“中生代”晚期至“新生代”早期,即我们认为的大洪水的顶峰向消退的转换阶段。

查看土耳其境内的地表地质构成图显示今Mount Judi的山顶是由“上白垩纪”(Upper Cretaceous)至“始新世”(Eocene)的石灰岩构成,也就是本文第三节所介绍的“巨层序”5Z到6T的转换时期,也即我们认为的大洪水的从顶峰到消退转换的阶段,这与《创世记》描述的从方舟停靠到洪水水面渐落的时序相符。这张图同时也显示了今Mount Ararat地区的岩浆岩构成的年代为“第四纪”(Quaternary),即我们所讨论的大洪水之后。

该土耳其境内的地质构成图的链接:https://www.mindat.org/photo-1187573.html。

由此可见,地质学证据表明,Mount Judi是由大洪水造成的沉积在洪水从顶峰到消退时期从水下隆起的,挪亚方舟停靠在该山顶部这种可能与《创世记》带给我们的对事件时序的理解完全相符。

说了这么多,现在让我们一起来看一看Mount Judi的真容吧。

Mount Judi山是一座东西宽约10公里、顶部较平缓的多峰山,从美索不达米亚的位置看过去,Mount Judi山显露出两座山峰。我们所说的挪亚方舟MLLS的位置是这两座山峰中靠东侧的那座,该峰顶海拔约2010米,比其西侧约4公里处的该山最高峰略低约90米。Mount Judi顶部较平缓的、宽阔的地形也符合某些古代文献关于方舟山顶部有多个人类聚落/城市的描述。

下图显示在东侧的山峰即方舟MLLS附近区域的细节:

在图10.15中的(1)~(8)号位置上:

(1) 石头堆砌的船型结构,约53米长、18米宽,也即贝尔女士在1909年探访此地时记录的人造船型结构;

(2) 位于山崖边、正对山下美索布达米亚平原的呈矩形的低平区域,该区域长约150米、宽约40米,比本文中列出的估计的挪亚方舟长宽137×23米略大。此处坐标37°21’54.7″N 42°29’44.3″E。此处即笔者认为的挪亚方舟的“最有可能的停靠地点”/MLLS;

(3) 据推测1954年德国地质学家Friedrich Bender挖掘处,在此发现地下约一米处有沥青类物质附着的木质碎屑,经碳-14测年,显示木质碎屑年代为约6635年前;

(4) 于公元766年被雷电摧毁的Nestorians派基督徒修建的修道院遗址,该修道院名为“Cloister of the Ark”;

(5) 穆斯林清真寺遗址,据信建于修道院被毁之后,该清真寺被毁年代不详。根据伊斯兰文化传统,方舟停靠在Mount Judi;

(6) 贝尔女士在1909年探访此地时,猜测这个结构是蓄水池;

(7) 据猜测可能是更古老的要塞遗址,无详细信息;

(8) 石头搭建的临时栖身所遗迹。

另外的一张卫星图片,在不同的光线下显示方舟的MLLS处有颜色特异。

Google Earth Pro将此处标记为土耳其语“Nuh Peygamber Ziyareti Tepe”,意为“挪亚先知朝圣山”。Google Maps现将此处标记为土耳其语“Sefine Camii”,意为“船清真寺”。根据Google Maps,现在山顶西侧的顶峰附近仍有一小型修道院,名为“Monastery of Cudi Dagh”。

从方舟MLLS向西约13公里,海拔约600米的地方,有一长约650米、宽约290米的呈矩形的人类建筑遗迹,按西南到东北向放置,分为两个区域,其中一个内部还细分为更小“田”字形区域。该处的土耳其语名称据信为“Çağlayan Kalesi (Şah Kalesi)”,“Kalesi”意即“城堡”,“Çağlayan”是该遗迹旁边另外一个聚落遗迹的名称,“Şah”意为“国王”。除了这些,目前笔者未能查找到该处的更详细的信息。Google Maps现将此处标记为“Cudi Dagi”。Bing Maps将此处附近标记为“Hisar, Sirnak, Türkiye”,土耳其语“Hisar”的意思是“堡垒”(fortress)、“城堡”(castle)。这个建筑遗迹是什么年代由谁建造的呢?现在不得而知。

下图显示在Mount Judi附近的和挪亚方舟相关的几个地名和其位置之间的关系:

-> 在Cizre镇,海拔约370米,位于底格里斯河畔,有被称为是挪亚陵墓的建筑“Nuh Peygamberin Kabri”,意思是“先知挪亚之墓”;

-> Yoğurtçular村,海拔约1110米,该处的库尔德语名称为“Heştan”,意为“八十人村”(伊斯兰传统认为登上方舟的为80人而不是《圣经》记述的8人)。该村现有居民一百多人;

-> Şırnak市,海拔约1400米,也即今土耳其Şırnak省的首府,据认为该市名的原来拼写/发音为“Sehr-i Nuh”,意为“挪亚的城市”。

作为总结,从独立于《圣经》的文献和《圣经》自己,并且从历史、传统、地理和地质学的角度来综合考虑,“Mount Judi”顶部区域内东侧的那座海拔约2010米的山峰,才是最有可能的挪亚方舟在洪水后的停靠地点即本文所说的方舟的MLLS;今“Mount Ararat”和“Mount Judi”对比,作为方舟最可能的停靠地点的得分明显偏低。

* 笔者必须在这里提醒敬告读者朋友们,在现在的地区形势下,“Mount Judi”及其附近区域因安全问题不适合普通游客到访参观。该位置紧贴土耳其、叙利亚和伊拉克边境,长期在此活跃的库尔德独立主义武装团体“库尔德工人党”(PKK)与土耳其政府之间时有爆发冲突。该山区域被土耳其政府视为军事区,在山上设立有若干处哨所。现在“Mount Judi”的顶部也建有土耳其政府树立的纪念与“库尔德工人党”战斗中阵亡的将士和平民的设施。库尔德人具有超过三千万人口,主要分布在今土耳其、叙利亚、伊拉克、伊朗四国境内,是现今世界上最大的没有自己国家的民族。

作为讨论扩展,对于为何今天的Mount Ararat具有“亚拉腊” / “Ararat”这个拼写,这个问题学界尚未完全搞清楚,但对亚美尼亚的民族、国家起源的梳理也许可以为我们提供一些理解(读者们也许都注意到了,本节开始处列出的众多古代文献的例子中,多次出现了“亚美尼亚”(Armenia)这个称谓。今天的”亚美尼亚共和国“是位于西亚外高加索的面积不大的小国家,它为何在史书和文献中受到那样高的关注度呢?):

1) 公元前十三世纪到前十一世纪,“乌拉尔图王国”(Urartu)位于“凡湖”(Lake Van)以南和“乌尔米亚湖”(Lake Urmia)以西的较小片区域,该片包括今Mount Judi的地区是最古老的“乌拉尔图王国”的起源区域。“乌拉尔图”是亚述对该国的称谓即“Uruatri”,该国王族管自己的国家叫“Biainili”。“乌拉尔图王国”的首都称作“Tushpa”,在“凡湖”的东岸,今土耳其城市“凡城”(Van)附近。(该地区在有的公元前三世纪的文献中也被称为“Kumme”或“Kumenuni”,据推测是指底格里斯河上游的西岸。后来的希腊/罗马文献管这一地区叫“Gordyene”;“亚美尼亚王国”时期的文献称该地区为“Korduk”);

2) 后来“乌拉尔图王国”进一步扩张,时至公元前九世纪到前七世纪之间成为横跨今亚美尼亚高原的、面积比其起源区域远为广大的“乌拉尔图帝国”。该帝国在公元前六世纪左右瓦解,确切原因未知,据学者推测是被波斯“玛代王国”(Medes)所灭。需要提出的是,在这一时期乌拉尔图的国王“阿尔吉什提一世”(Argishtis I,公元前786年至前764年在位)将帝国的疆域向北扩展,征服了包括今天的Mount Ararat山的Ararat平原区域,为了维护在该地区的统治,他在公元前782年时将大量的居住在今Mount Judi西侧的Sophene地区的居民远程向东北迁徙到位于Ararat平原的一个新建的名叫Erebuni的城市,该古代城市Erebuni也就是今天“亚美尼亚共和国”首都“埃里温”的雏形,在今Mount Ararat东北约50公里处。还有就是亚述国王“萨尔贡二世”(Sargon II)在公元前714年将位于Musasir的乌拉尔图战神Ḫaldi的神庙摧毁,将其内供奉的神像和宝物全数虏回亚述,这直接导致了当时的乌拉尔图国王“鲁萨一世”(Rusa I)自杀。Musasir的确切位置至今不详,但据推测在“乌尔米亚湖”的西南向,其距离乌拉尔图人自己的首都遥远、而距亚述的边界不远。有学者推测Musasir可能是乌拉尔图王族的最初发源地。这次事件后“乌拉尔图帝国”的国运开始逐渐走上了下坡路。(有学者认为在这一时期的公元前七世纪左右库尔德人可能是乌拉尔图人的盟友,甚或他们就是乌拉尔图人的一个分支/部落,他们并肩反抗新亚述帝国向北面的扩张);

3) “乌拉尔图帝国”之后,波斯“阿契美尼德王朝”(Achaemenid Empire,约公元前550年至公元前330年)于公元前六世纪侵入该地区,将该原“乌拉尔图”的领土纳为其辖下的一个总督辖区/省的一部分;

4)在“阿契美尼德王朝”时期,作为统治该地区的总督家族,“奥龙特”(Orontid)家族代理了波斯“阿契美尼德王朝”行使对这一地区的统治,“亚美尼亚”作为一个民族、国家和地域的称谓,应该就是在这时开始出现并被广泛使用,“奥龙特”于是成为了第一个世袭的亚美尼亚贵族家族。根据“维基百科”,“奥龙特”家族源自旧时“乌拉尔图帝国”的统治阶层,并且该家族通过联姻等方式而具有与波斯王室的联系;

5)公元前331年,“亚历山大大帝”(Alexander the Great,公元前336年至前323年在位)击败了“阿契美尼德”的“大流士三世”,该原波斯的一省的区域变为了“马其顿帝国”(Macedonia)的一部分;

6) 亚历山大大帝早逝后,该地区成为希腊化的“塞琉古帝国”(Seleucid Empire)的一部分。该帝国日后逐渐分裂、内乱四起,其在东部面临波斯人的“安息帝国”(Parthian Empire)的侵扰,在西面又面对日渐崛起的“罗马共和国”(Roman Republic)的战争压力,终致在公元前64年被罗马彻底征服;

7) 前述“奥龙特”家族在乱世中,在公元前321年建立了第一个古代亚美尼亚王朝“奥龙特王朝”(Orontid Dynasty),其首都Armavir位于今天的Mount Ararat附近,该王朝后于公元前200年被“塞琉古帝国”所灭。在“奥龙特王朝”时期,亚美尼亚人会使用波斯语,上层阶级也使用希腊语甚至将其作为官方语言;

8) 在“塞琉古帝国”的风雨飘摇时期,公元前190年,原为“塞琉古帝国”地区总督、作为“奥龙特”家族分支的Artaxias I建立了亚美尼亚的“阿尔塔克夏王朝”(Artaxiad Dynasty of Armenia),统一了今亚美尼亚高原的区域,定都 “阿拉斯河”(Araxes River)附近的“Artaxata”,该古代城市以其创立者的名字命名,靠近今天的Mount Ararat及今天的亚美尼亚首都“埃里温”。其后的国王“提格兰二世”(Tigranes II,公元前95年至前55年在位)于公元前一世纪将“亚美尼亚王国”的领土面积扩展到了最盛,包括了原“乌拉尔图王国”的区域。此即我们所说的“亚美尼亚王国”(Kingdom of Greater Armenia)的巅峰时期;

9) “阿尔塔克夏王朝”在公元前66年成为罗马的一个附庸王国,其统治区域在后续的罗马和波斯的“安息帝国”的战争中被来回争夺,在罗马人和波斯人之间易手。具有和波斯“安息帝国”皇室联系的“阿尔萨息王朝”(Arsacid Dynasty of Armenia)于公元12年开始了对亚美尼亚的统治,直至公元428年被波斯“萨珊王朝”所灭;

10) “亚美尼亚王国”(Kingdom of Armenia,公元前331年至公元428年)于四世纪初的公元301年在“阿尔萨息王朝”的国王“Tiridates III ”统治时皈依了基督教。

从这一系列时序中可以看出,“亚美尼亚王国”的第一个王朝“奥龙特王朝”实质上是在“乌拉尔图帝国”统治体系崩溃后不久,将旧时的“乌拉尔图”以波斯“阿契美尼德王朝”的总督辖区“亚美尼亚”的形式承续了下来,并且在构成古“亚美尼亚王国”的前后三个王朝“奥龙特王朝”、“阿尔塔克夏王朝”和“阿尔萨息王朝”的统治阶层均有和波斯统治阶层或多或少的联系,而且这三个王朝皆将首都选址在了今天的Mount Ararat附近的地区。 早在公元前782年乌拉尔图人已经开始在今Mount Ararat附近修建堡垒并且向该地区移民。亚美尼亚的第一个王朝似乎特意将首都向原“乌拉尔图”的核心地带“凡湖”的东北方向迁移而到达今Mount Ararat附近。“凡湖”作为一个咸水湖,无法给原“乌拉尔图”时期的统治中心提供稳定的淡水水源,乌拉尔图人不得不建立供水渠为首都输送淡水,这在群雄争霸中是明显的劣势。向“凡湖”的东北方的今Mount Ararat迁移也可以更远地避开亚美尼亚人西部的罗马人强权和其东部的波斯人强权(这时乌拉尔图人的南部宿敌亚述已被巴比伦和玛代王国所灭),这可能也是那时亚美尼亚人的考量。

近代在伊朗的西部山区发现的“贝希斯敦铭文”(Behistun Inscription),是由“阿契美尼德帝国”的国王“大流士一世”(Darius I,公元前521年至前485年在位)所立,其上用古波斯语、以拦语和阿卡德巴比伦语这三种文字记录了他自己镇压王国内政变和起义及取得王位的经过,在碑文里提到“乌拉尔图”时,古波斯语和以拦语的对应的英文拼写为“Armenia”, 而阿卡德巴比伦语对应的英文拼写是“‘Urartu”。这显示了在那个年代,人们认为“亚美尼亚”和“乌拉尔图”对于国家/地域的概念而言,是基本等价的。

有学者在对近几年土耳其机构发表一系列其境内古代乌拉尔图人遗骨的DNA分析表明,现代亚美尼亚人是与这些古代乌拉尔图地区的人类基因距离最接近的人群,并且现代亚美尼亚人的基因与古代近东/中东附近其它地区的人类基因差别均较大,有学者甚至评论说现代亚美尼亚人的基因与古代乌拉尔图人的基因相近得几乎难以分辨差别,这说明现代亚美尼亚民族基本上保持了其民族人种构成的单一性,他们作为一个民族,几乎可以肯定就是原来的乌拉尔图人。有学者指出,原乌拉尔图人的本民族原始宗教起源中心是古代“乌拉尔图王国”的南部区域即今”凡湖“的南侧。

在下图显示的“亚美尼亚王国”,于公元四世纪的387年被萨珊波斯(Sasanian Empire)和东罗马帝国( Eastern Roman Empire)瓜分成东西两部分之前的区域地图。其北部有一个省就写为“Ayrarat”(亚美尼亚语“ԱՅՐԱՐԱՏ”),该省在亚美尼亚的文化中被认为是古代亚美尼亚的核心区域,其范围包括了今天的“Mount Ararat”,而距“Mount Judi”甚远。

由此可以肯定的是“Ayrarat”作为一个地区的名字开始被亚美尼亚人使用不会晚于公元四至五世纪,但在同时代亚美尼亚以外的著作者们对这个名称似乎知之甚少或者全无。到了公元十一世纪,该地区先后被拜占庭人和土耳其人征服,“Ayrarat”作为一个地区的名称就逐渐退出了使用,但“Mount Ararat”作为原“Ayrarat”境内最醒目山峰的名称却一直保留了下来到今天。

我们可以试问这样的一个问题:除了统治阶层,有谁会有荣誉和权力为国家的首都所在省份来命名呢?有学者猜测,在“亚美尼亚王国”于公元301年皈依基督教后,刻意将《圣经》中的方舟停靠的“亚拉腊”/“Ararat”与他们自己国家政治中心区域内的“Mount Masis”联系起来,并将《圣经》中“Ararat”的拼写组合用来命名该山周围的区域、写为“Ayrarat”。其实笔者认为,亚美尼亚人在公元301年以前完全有可能已经这么作了,毕竟《旧约》的各早期希腊语译本已经在当时抄行了好几百年了,以希腊语为源头的“Ararat”的这个拼法可能已经进入那时的崇尚希腊文化的亚美尼亚文人和上层阶级的视野。在现今Mount Ararat附近也存在据称的挪亚建立的第一个村庄、挪亚的陵墓和挪亚种植的葡萄园,这一系列和今Mount Judi山周围和方舟相关联的地标一一对应的现象,很难说是巧合,而更像是人为将文化符号复制的结果。 包括今天Mount Judi及其附近区域曾是最早乌拉尔图人的统治核心领地,合理的推测是乌拉尔图人知道该山上方舟遗迹的存在和该山周围关于挪亚及家人洪水后的生活遗迹的传统,而后的亚美尼亚人承续了旧时乌拉尔图的文化和传统,但随着世事变迁,他们的统治中心已经向东北方向迁移到了今Mount Ararat所在的区域、而对原“凡湖”南侧今Mount Judi区域的控制趋弱或完全丧失,但关于方舟和挪亚经历的记忆在这个民族的文化中从未泯灭。

终于,在绝大多数人们的观念里,方舟停留的位置在公元十二世纪到十三世纪左右从今天的“Mount Judi”向东北移到了今天的“Mount Ararat”, 随着公元后至近代亚美尼亚人身份在该地区的发展,作为地理位置的“乌拉尔图”的记忆逐渐在人群之中淡去并消失。作为一个历史上的地域、国家名称,学界长期对“乌拉尔图”的存在一无所知,在十九世纪“乌拉尔图”才又开始进入学者们的研究课题,这时距它的故国隐没在历史的尘沙中,已经约有2500年了。

《圣经》中洪水的故事对亚美尼亚人的精神世界来说特别珍贵,因为它将挪亚方舟停靠的事件定位在了当时他们自己祖先的国家“Urartu”的范围内,从而向他们启示了曾被他们本民族遗忘的关于本民族和人类起源的真相,《圣经》启示的方舟山的概念被深深地烙入了该民族的文化根基里。虽然很多人认为的“Mount Ararat是方舟的停靠地”的理念可能是错误的,但是本文投入这些笔墨试图论证“Mount Judi才应该是方舟最有可能的停靠地点(MLLS)”的初衷,是为了试图搞清楚大洪水在它的顶峰阶段达到了现今的什么样的海拔高度,并且向读者摆出“在古代方舟的存在对于那个区域的很多人来说应该就是显而易见的”这个事实。即使是认为“方舟停靠在了Mount Ararat”的认知,在终极的意义上也并不比认为“方舟停靠在了Mount Judi”的认知差在哪里;因为方舟 —— 这个被托在灭罪的滔滔海水之上的,能够延续生命、神亲自封门的载具,如创世者的本意那样,最终需要停靠在接受它的人的心里。信息的终极用途是什么?知识的终极用途是什么?信息和知识如果不能帮助人达到真理,与创世者的意志协力将人从与创世者隔绝的锁链里救赎出来,就没有实现其终极用途。

第十一节. “在我的敌人面前,你为我摆设筵席”

我们看到,今天的地质学、古生物学、地球物理学、和古代文献的诸多方面已经构成了证据链条,令人信服地指向大洪水和方舟是真实的历史。

“大洪水有在地球上留下遗迹吗?” —— 如果我们知道如何摘下“长时”的有色眼镜,我们会发觉它们遍布这个星球 —— 巨量的在“寒武纪”到“新近纪”期间形成的化石、以及诸多壮阔的高山、峡谷、平原、海岭就是那位独一的创世者灭罪的意志和灭罪的能力的纪念碑。

运用我们在这篇文章中得到的信息,“结晶基底”岩石的质地和纹理提示它们在生成的当时经历了高温和高压,它们所处的地质地层底部位置提示它们生成在大洪水带来的厚达千米的沉积层之前,这些特点与《圣经》揭示的“在地球关于今天人类的历史上,只发生过在创世周的第三日和在大洪水的一年这两次地质学意义上的巨变”的启示相符。

如果读者你愿意,你也可以在下面这张大峡谷底部的岩石照片中看到我们看到的两件神迹 —— 创世和洪水。

他们向我们宣告生物是从低等的形态缓慢演变进化来的

—— 我们翻遍所有的化石也未见他们期许的中间型;

他们还发布放射性测年法测得的岩石上百万年的岩龄给大众

—— 我们清楚地眼见这些岩浆不久前刚在我们脚下凝固;

他们又告诉所有人千米的高山是用每年几厘米的速度缓慢抬升的

—— 我们分明看到它们内部的皱叠表现出泥态。

自然主义的观点,和《圣经》的文字,这两个截然相反的观念之间,究竟谁是真确的呢?

《旧约》中创造者在创世之初警告人类说“只是分别善恶树上的果子,你不可吃,因为你吃的日子必定死。”(《创》2:17)

《新约》中耶稣基督曾对门徒说“任凭死人埋葬他们的死人,你跟从我吧。”(《太》8:22)

《圣经》记载人类的始祖在吃下“分别善恶树”的果子后又在世界上活了很久;可以“埋葬死人”的难道不是在世界上的能够行动的活人吗?创世者这样说是什么意思呢?在神的眼里的“死亡”和我们常人理解的作为“维持一个生物存活的所有生物学功能的永久终止”到底存在怎样的不同呢?

对这个问题的答案,于《马太福音》10:28,基督提醒门徒在为祂作见证而将会面对的迫害时给出了。《圣经》这样启示我们说,在创造者的眼里,人“身体的生物学功能的在世界上的终止”,和人的“灵魂被创造者弃除”是两回事。

我们已然看到,当人群彻底抛开创造者的话语,而以自己认为的是非标准尝试对存在进行解释,这样得到的问题的答案的谬误是何等之深。人类是否正如创造者所说,触碰了关于“善恶”的“知识”?

神启示祂创造的意图是让愿意理解祂的人永远享受与祂的同在。当一个灵魂选择不相信另一个灵魂的真实的话语、不理睬祂真诚的劝诫,这样产生的景况就是“隔绝”(《以赛亚书》59:2)。真实和虚假绝难混为一谈、圣洁和污秽无法融为一体、良善和邪恶不能同在一处,这两个反面之间有一道虽无形但永固的高墙。

祂又管人致使的导致这种隔绝的意念和行为叫作“罪”。

【注11.1:英文“sin”,希伯来文“חַטָּאת”,源自希伯来动词“חָטָא”,即“错过”/miss、“错失”/err;因此“罪”这个词的《圣经》原初含义为“不达标准”/missing the mark。该词首次出现在《创世记》4:7描写神不喜悦亚当的儿子“该隐”的献祭而喜悦“该隐”的弟弟“亚伯”的献祭而使“该隐”发怒,神于是对“该隐”说:“你若行得好,岂不蒙悦纳?你若行得不好,罪就伏在门前,他必恋慕你,你却要制服他。”这件事的结局是,“该隐”因为嫉妒和愤怒把他的兄弟“亚伯”杀了。“该隐”未向神要求的那样去省查己过、因此从微小的“不达标准”凭人的血气而行终至巨大的“不达标准”。始祖也是从看似微小的“不达标准”、用人类的意念触碰关于“善恶是非”的尺度,而终致整个人类整个世代表现出的“弯曲悖谬”的巨大的“不达标准”。】

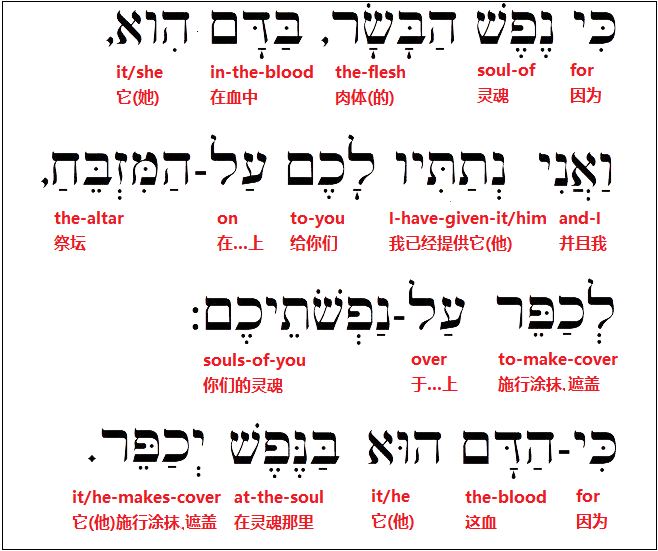

《以西结书》18:32记录神说“我不喜悦那死人之死,所以你们当回头而存活!”

《利未记》16通篇详细记录神要求以色列人在每年的希伯来历“提斯利”月的第十天(即以色列人的“赎罪日”,希伯来语“יום כיפור”,发音“Yom Kippur”)在祂的“会幕”内施行的赎罪仪式的细节,这些仪式的细节中最让人印象深刻的就是整个以色列家族数十万、上百万人中,每年只有在这一天由大祭司一人进入“会幕”第二层的“至圣所”(Holy of Holies)内,用手指沾牺牲的鲜血弹抹神“会幕”内的陈设,例如在“至圣所”内“约柜”的盖子上、在“至圣所”前的幔子上、以及在“会幕”第一层的“圣所”(Holy Place)内香坛的四角上,而且这样的“血”按神的要求必须取自无瑕疵的公牛和公羊。

祂这么要求以色列人年复一年地用约一千年施行这个仪式是要向人类启示什么呢?

在《利未记》17:11,神解释了“血”作为赎罪的媒介的功用,中文译本(和合本)是这样写的:“因为活物的生命是在血中,我把这血赐给你们,可以在坛上为你们的生命赎罪。因血里有生命,所以能赎罪。”

为了更好地理解这句话中的三个要素即“生命”、“血”、“赎罪”,对照英文和希伯来文版本是必要的。

这里英文版(KJV)这样写:“For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls: for it is the blood that maketh an atonement for the soul.”。“赎罪”这个词对应的英文为“atonement”,该词起始于中古英语时期,它其实是三个子词的组合:“at-one-ment”,其原初的含义为“合一”。英文这个翻译比后来的中文翻译强调出了神要人在祂那里“赎罪”的内在含义是要求人的灵魂与祂的“合一”。

希伯来原文可以比英文更近一步将我们引向神讲的“赎罪”的含义(注意希伯来文是从右向左书写,并且古希伯来文多使用谓语前置)。

“赎罪”/“to make atonement”对应的希伯来文单词是“לכפּר”,“atonement”的希伯来字根为“כפר”。这个“כפר”的用法在《旧约》中首次出现的位置是《创世记》6:14中神让挪亚将方舟里外“抹”上防水涂料,“抹”对应的希伯来动词就是“כפר”;还有就是《出埃及记》25:17-20中神让摩西制作“约柜”的盖子即中文的“施恩座”时,“施恩座”对应的希伯来单词是“כּפּרת”。由此可见“כפר”这个字根的画面含义就是“涂抹、遮盖”。

这样,神就是启示人的灵魂靠近祂的灵魂以期“合一”的途径就是用“无瑕疵的血”来对人的“不达标准”的灵魂施行“涂抹遮盖”。

在希伯来语中,谓语动词的最主要特点是其拼写自带它的主语和时态,“提供”这个动词的字根是“נתן”,“我已经提供”写为“נתתי”,“我已经提供它”写为“נתתיו”;在“נתתיו”前面再写一个单词“אני”即第一人称代词,相当于是说“我,我已经提供它”即是希伯来文的强调写法,也就是在说“我自己已经提供它”。

《利未记》17:11这句话的贴近希伯来原文的中文字面翻译应该是这样的:“因为肉体的灵魂是在血中,我自己已经将它赐给你们,用以在祭坛上于你们的灵魂上涂抹遮盖,因为这血它在灵魂那里施行涂抹遮盖。”

奇妙的是,由于希伯来语代词的第三人称只有“阳性”(它/他)与“阴性”(它/她)之分,而没有“物格”(它)与“人格”(他/她)之分,因此神对以色列人的话可被一语双关地理解为:“因为肉体的灵魂是在血中,我自己已经将他赐给你们,用以在祭坛上于你们的灵魂上涂抹遮盖,因为这血他在灵魂那里施行涂抹遮盖。”

在这里神向以色列人启示用以“涂抹遮盖”人那“不达标准”的灵魂的“无瑕疵的血”,是祂自己提供的。人的“不达标准”的灵魂如不用祂提供的“无瑕疵的血”涂抹遮盖,就无法进入“圣所”乃至“至圣所”与创造者“合一”。

神对以色列人说这话是在以色列“出埃及”之后,于旷野旅居时期,这时距离基督第一次来到世界上还有约1500年。

《马太福音》26:8记载基督在最后的晚餐上对使徒们说:“因为这是我立约的血,为多人流出来,使罪得赦。”

《出埃及记》25:8至《出埃及记》27:20使用大段的文字详尽记录神让以色列人为祂搭建的“会幕”(Tabernacle)的样式,“会幕”外有院子,“会幕”分两部分,前面是“圣所”(Holy Place),后面是“至圣所”(Holy of Holies),“圣所”和“至圣所”之间有幔子遮蔽。整个“会幕”建筑座西向东,要进入院子和“圣所”、甚至“至圣所”,需要向西走。

《创世记》3:23-24暗示始祖被驱逐出与神同在的乐园时,是向东走。

始祖是因为“选择不信”而导致人类整体今天的与创世者“隔绝”的景况,也许真如《圣经》暗示的那样,回到与祂“合一”的方法就是在离开的路上反向而行就可以了。

然而在这个世界上我们真的能够证明神的存在吗?

《约翰福音》4:24启示说:“神是灵,所以拜他的,必须用心灵和诚实拜他”。

如果真实实在是如祂所宣称的那样 —— 祂的意图是让人“选择”回心转意,我们很怀疑祂会给予地球人类以能力来真正“证明”祂的存在,我们尚且无法知晓意识和灵魂是什么。如果《圣经》中的描述是真确的,即便当日始祖与祂同在乐园,他们还是“选择”了听信那控告者的蛊惑而背离祂的话语。神难道真的需要在太空中放置一个和银河系一样庞大的十字架来向人类证明祂的存在吗?“自由意志”(free will)是个好东西 —— “自由意志”能够“选择”让灵魂离祂远去,“自由意志”也同样能够“选择”将灵魂带回到祂那里。

我们极有可能无法严格地用理性证明《圣经》所宣扬的神是存在的。我们只能说在我们能够查验的范围内,我们周围所见的一切,与《圣经》中白纸黑字的话语传递的信息相符。我们从在这个宇宙内所感悟到的一切,例如化石中生物形态的“各从其类”、例如宇宙规律中表现出的微调、例如大洪水和挪亚方舟留下的证据,均是祂存在的必要条件,但不是充分条件。

也许在这个宇宙之内的所有中,没有什么能构成那样的充分条件;剩下的这段距离,需要愿意相信祂的话语的人用“信心”来搭建出最后抵达的那座桥。(信心:基于领悟感受而非全然可检验证据的、因热忱而有意选择的对某事物坚定的相信。)

祂选择为颓败如我之人洒血,我选择把我的一切交付给祂。

这样的“信心”的感受需要一直持守在生活中的每一天,直到那日,当我的意识如祂许诺的那样再次醒来,站在这位用自己的气息创造我、用自己的鲜血救赎我、也用自己的灵魂保守我的独一的圣者的座前时为止。那光明的源头处的光辉是怎样的呢?我想,那是所有的存在中最纯净的光辉,同时也是最温暖的光辉。

_______________________________________________________________

附录1. 本文章主要参考书目及资料来源网址(排名按中文拼音及英文字母顺序)

- “维基百科” https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

- 《30 Types Of Rock That You Shouldn’t Take For Granite: Pictures And Facts》, Gaby Pilson, https://outforia.com/types-of-rock/ 2023

- 《A bridge over troubled waters? Systems theory and dialogue in geography》, Heike Egner & Kirsten von Elverfeldt,ucrisportal.univie.ac.at 2008

- 《A Catastrophic Plate Tectonics Explanation for Earth’s Large Low Shear Velocity Provinces (Also Known as Superplumes)》, Evan Arthur Navarro, Creation Research Society Quarterly 2021

- 《A Conundrum at Steens Mountain》, Tim Appenzeller, www.science.org 1992

- 《A Deeper Understanding of the Flood – A Complex Geologic Puzzle》, Andrew A. Snelling, answersingenesis.org 2014

- 《A Progressive Global Flood Model Confirmed by Rock Data Across Five Continents》, Timothy L. Clarey & Davis J. Werner, ICC 2023

- 《A review of large low shear velocity provinces and ultra low velocity zones》, Allen K. McNamara, Tectonophysics Volume 760, 5 June 2019

- 《A Review of the Search for Noah’s Ark》, Anne Habermehl, www.academia.edu 2008

- 《A Rock-Based Global Sea Level Curve》, Tim Clarey, ICR 2019

- 《A strange mix of plants and animals during the Ice Age》, Michael Oard, creation.com 2020

- 《Apparent polar wander paths for the major continents (200 Ma to the present day): a palaeomagnetic reference frame for global plate tectonic reconstructions》, Antonio Schettino & Christopher R. Scotese, Geophysical Journal International, Volume 163 Issue 2, 2005

- 《Armenia the heir of Urartu》, www.peopleofar.com 2013

- 《Ashurnasirpal II Prays Before the Sacred Tree and the God Shamash》, Osama Shukir Muhammed Amin,www.worldhistory.org 2014

- 《Asia Data Confirm Progressive Global Flood》, Tim Clarey, ICR 2022

- 《Atlas of the underworld: Slab remnants in the mantle, their sinking history, and a new outlook on lower mantle viscosity》, Douwe G. van der Meer, Douwe J.J. van Hinsbergen, Wim Spakman, www.sciencedirect.com 2018

- 《Biblical Geology 101》, Michael Oard, Creation Book Publishers 2022

- 《Biblical Ice Age solves uniformitarian global end-Pleistocene mass extinction debate》, Michael J. Oard, https://dl0.creation.com/articles/p130/c13060/j33_2_57-60.pdf 2019

- 《Biblical Mt. Ararat: Two Identifications》, Armen Petrosyan, https://archive.org/details/petrosyan-2016-ararats, 2016

- 《Carved in Stone: Geologic Evidence of the Worldwide Flood》, Timothy Clarey, ICR 2021

- 《Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History》, Steven A. Austin & John R. Baumgardner & D. Russell Humphreys & Andrew A. Snelling & Larry Vardiman & Kurt P. Wise, Creation Science Fellowship Inc 1994

- 《Catastrophic Plate Tectonics: The Physics Behind the Genesis Flood》, John R. Baumgardner, Creation Science Fellowship Inc 2003

- 《Colliding Continents: A geological exploration of the Himalaya, Karakoram, & Tibet》, Mike Searle, Oxford University Press 2013

- 《Computer Modeling of the Large-Scale Tectonics Associated with the Genesis Flood》, John R. Baumgardner, Creation Science Fellowship Inc 1994

- 《Deep continental roots and cratons》, D. Graham Pearson, James M. Scott, Jingao Liu, Andrew Schaeffer, Lawrence Hongliang Wang, Jeroen Hunen, Kristoffer Szilas, Thomas Chacko & Peter B. Kelemen, Nature 2021

- 《Deep mantle structure as a reference frame for movements in and on the Earth》, Trond H. Torsvik, Rob van der Voo, Pavel V. Doubrovine, Kevin Burke, Bernhard Steinberger, Lewis D. Ashwal, Reidar G. Trønnes, Susan J. Webb, and Abigail L. Bull, PNAS 2014

- 《Diamonds sampled by plumes from the core-mantle boundary》, Trond H. Torsvik, Kevin Burke, Bernhard Steinberger, Susan J. Webb & Lewis D. Ashwal, www.nature.com 2010

- 《Difference Between Continental & Oceanic Plates》, Doug Bennett,www.sciencing.com 2022

- 《Examining the Delk Track》, Ian Juby, https://ianjuby.org/examining-the-delk-track/ 2015

- 《Flood Evidence from Sea Levels and Strontium》, Dr. Vernon R. Cupps & Dr. Tim Clarey, ICR 2020

- 《Geological and Historical Reasons Why Noah’s Ark Did Not Land On Mt. Ararat》, Bill Crouse, Chapter 22, GCI

- 《Geophysicists Detect Evidence of Large Amounts of Water in Earth’s Mantle》, Andrew Williams, Astrobiology Magazine, 2014

- 《Get to Know 24 Types of Sedimentary Rock》, Andrew Alden, https://www.thoughtco.com/sedimentary-rock-types-4123132 2019

- 《Global stratigraphy and the fossil record validate a Flood origin for the geologic column》, Timothy L. Clarey & Davis J. Werner, ICC 2018

- 《Grand Canyon’s Three Sets of Rocks》, www.nps.gov

- 《Hebrew and Geologic Analysis of the Chronology and Parallelism of the Flood: Implications for Interpretation of the Geologic Record》, William D. Barrick & Roger Sigler, https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1190&context=icc_proceedings 2003

- 《History of the search for Noah’s Ark》, http://bibleprobe.com/noahark-timeline.htm

- 《Human Fossils: Why don’t we find them with the Dinosaurs?》, https://genesisapologetics.com/faq/human-fossils-why-dont-we-find-them-with-the-dinosaurs/

- 《Imaging Cold Rock at the Base of the Mantle: The Sometimes Fate of Slabs?》, M. Wysession, p.369-384, American Geophysical Union 1996

- 《In the Beginning, Compelling Evidence for Creation and the Flood》, Walt Brown, 2019

- 《In-depth Explanation of What Caused Noah’s Flood – Dr. Kurt Wise》, https://www.youtube.com/watch?v=n2ANUKSF2BE 2018

- 《Influence of continental roots and asthenosphere on plate-mantle coupling》, Clinton P. Conrad & Carolina Lithgow-Bertelloni, American Geophysical Union 2006

- 《Is Noah’s Ark on Mount Ararat?》, Andrew A. Snelling, answersingenesis.org 2021

- 《Kingdom of Vaspurakan》, Smbat Minasyan, armenian-history.com 2016

- 《Lower-mantle materials under pressure》, Jiuhua Chen, www.science.org 2016

- 《More Evidence of Rapid Geomagnetic Reversals Confirms a Young Earth》, Andrew A. Snelling, Answers In Genesis 2015

- 《Myths of the Flood: The Flood Narrative From the Gilgamesh Epic》, Translation by E. A. Speiser, in Ancient Near Eastern Texts (Princeton, 1950), pp. 60-72, as reprinted in Isaac Mendelsohn (ed.), Religions of the Ancient Near East, Library of Religion paper book series (New York, 1955).PP. 100-6; notes by Mendelsohn

- 《New evidence for extraordinary rapid change of the geomagnetic field during a reversal》, Coe, R. S.; Prev ot, M.; Camps, P., Macmillan Magazines Ltd. 1995

- 《Newly Deciphered Ancient Babylonian Map Supports Bible, Points to Noah’s Ark Spot, Archeologists Say》, Talia Wise, cbn.com 2024

- 《Noah’s Flood: The Key to Correct Interpretation of Earth History》, John Baumgardner, Presented at the International Noah and Judi Mountain Symposium 2013

- 《Noahs ark: New footages of the NAMI expedition in 2009》, https://www.youtube.com/watch?v=qNiXB0gfuns 2020

- 《Paleofluid Evolution In Fault-Damage Zones: Evidence From Fault–Fold Interaction Events In the Jabal Qusaybah Anticline (Adam Foothills, North Oman)》, Mahtab Mozafari, Rudy Swennen, Fabrizio Balsamo, Luca Clemenzi, Fabrizio Storti, Hamdy El Desouky, Frank Vanhaecke, Christian Tueckmantel, John Solum; Conxita Taberner, Journal of Sedimentary Research 2015

- 《‘On the Mountains of Ararat’: Noah’s Ark and the Sacred Topography of Armenia》, Nazénie Garibian, Brill 2021

- 《Paradoxes in Geology》, Ueli Briegel & Wenjiao Xiao, Editors, Elsevier Science 2011

- 《Pilgrims to Noah The History of Pilgrimage to Cudi Dagh, the Mountain of the Ark》, Timo Roller, www.bibelabenteurer.de 2021

- 《Reversals of the Earth’s Magnetic Field During the Genesis Flood》, D. Russell Humphreys, Creation Science Fellowship Inc 1986

- 《Secular scientific problems with the Ice Age》, Michael Oard, creation.com 2020

- 《Seismic detection of folded, subducted lithosphere at the core-mantle boundary》, Alexander R. Hutko, Thorne Lay, Edward J. Garnero & Justin Revenaugh, Nature Publishing Group 2006

- 《Seismic Tomography, Fly-through of a seismic tomography model of Earth》, https://www.youtube.com/watch?v=gtHo3Yz1T1k 2017

- 《Shark Fossil Found in Kentucky Coal Mine》, www.upi.com 2011

- 《Slabs in the lower mantle and their modulation of plume formation》, Eh Tan and Michael Gurnis & Lijie Han,AGU and the Geochemical Society 2002

- 《Stagnant slab : A review》, Yoshio Fukao, Masayuki Obayashi, Tomoeki Nakakuki and the Deep Slab Project Group, https://www.eoas.ubc.ca/~mjelline/453website/eosc453/E_prints/newfer010/Fukau_stagnantslab_AR09.pdf 2009

- 《Strontium Ratio Variation in Marine Carbonates》, Dr. Vernon R. Cupps, ICR 2019

- 《Submarine Flow and Slide Deposits in the Kingston Peak Formation, Kingston Range, Mojave Desert, CA: Evidence for Catastrophic Initiation of Noah’s Flood》, Roger Sigler & Van Wingerden, Creation Science Fellowship Inc 1998

- 《Submarine Morphological Description of the Ancient Archipelagic Aprons in the Marcus–Wake Seamount Group, Northwestern Pacific Ocean》, Xiao Wang, Huaiming Li, Yongshou Cheng, Pengfei Yao, Fengyou Chu, Weilin Ma, Hongyi Wang, Shihui Lv, Xiaohu Li, Zhenggang Li, Weiyan Zhang & Yanhui Dong, Journal of Marine Science and Engineering 2024

- 《Superfaults and Pseudotachylytes: Evidence of Catastrophic Earth Movements》, Timothy L. Clarey, Steven A. Austin, Stephen Cheung & Raymond Strom, ICC 2013

- 《System Theory in Geomorphology: Challenges, Epistemological Consequences and Practical Implications》, Kirsten von Elverfeldt, Springer 2012

- 《Tectonic Cycles of the North American Craton》, L. L. Sloss, Kansas Geological Survey Bulletin 169, 1964

- 《The Delk Track: Evidence of dinosaur and human coexistence with Wazooloo》, https://www.youtube.com/watch?v=lXDBX99qePA 2009

- 《The Epic Of Gilgamesh Translated by Maureen Gallery Kovacs》, https://ia804600.us.archive.org/27/items/0000-00-00-00-worst-case-00/THE%20EPIC%20OF%20GILGAMESH.pdf

- 《The estimated water content of the Abaga basalts (Inner Mongolia, China) and compositions of the recycled materials in the source: Implication for magma genesis》,Jinheng Sun, Ni Li, Yongwei Zhao, Jun Hu,ScienceDirect 2023

- 《The Fatal Flaws of Flood Geology》, Christopher Gregory Weber,NCSE 1980

- 《The Flood Science Review》, IJN Productions 2011

- 《The Genesis Flood Revisited》, Andrew A. Snelling, Master Books 2022

- 《The Genesis Flood: The Biblical Record and Its Scientific Implications》 , John C. Whitcomb and Henry M. Morris, P & R Publishing 2011

- 《The German Explorers of Cudi Dağı》, Timo Roller, www.academia.edu 2013

- 《The Grand Staircase: a Case Study in Scientific Thinking from a Biblical Worldview》, Leonard Brand, Geoscience Research Institute 2018

- 《The Hebrew-English Interlinear ESV Old Testament, English Standard Version》, ESV Bibles (Author), Thom Blair (Editor), Crossway 2013

- 《The Hunt for Noah’s Ark》, https://www.jasoncolavito.com/the-hunt-for-noahs-ark.html

- 《The Imago Mundi: Babylonian Directions to Noah’s Ark》, Christopher Eames, armstronginstitute.org 2024

- 《The Myth of the Flood Myth, Did Moses steal the flood story from the Babylonians?》, Nick Liguori, answersingenesis.org 2022

- 《The Neo-Assyrian Kings knew of a great ‘Flood’》, Damien F. Mackey, amaicjudith.wordpress.com 2016

- 《The pre-Flood/Flood Boundary: As Defined in Grand Canyon, Arizona and eastern Mojave Desert, California》, Steven A. Austin & Kurt P. Wise, Creation Science Fellowship Inc 1994

- 《Thousands…Not Billions》, Don DeYoung, Master Books 2005

- 《Twenty-one Reasons Noah’s Worldwide Flood Never Happened》, Lorence G. Collins, https://www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38Reasons.pdf

- 《[UPDATE] Urartian DNA: The Closest Match to Modern Armenians》, www.peopleofar.com 2022

- 《Urartu: The Forgotten Kingdom》, Armen Grigoryan & Vaga Vardanyan, 2020

- 《Use of Sedimentary Megasequences to Re-create Pre-Flood Geography》, Timothy L. Clarey & Davis J. Werner, https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol8/iss1/27/ 2018

- 《Water Content of MORBs and the Oceanic Upper Mantle》,Kelley, K. A.; Cottrell, E.; Le Voyer, M.,American Geophysical Union, Fall Meeting 2019

- 《Where is Noah’s Ark?》, Barry and Helen Setterfield, https://barrysetterfield.org/Ark/The_Ark.html 2013

附录2. 本文章所用图片表格及视频来源网址