第四节. “你们来,我们彼此辩论” —— 宇宙学讨论中可能的误区

被地球托载在浩瀚无际的宇宙中飞速穿行,并且具有思想的人类,现在面临两个选项: 我们或者选择相信物理定律加数学概率导致生命的出现是必然,或者选择相信参数精妙平衡的宇宙就是被设计的。不出所料,持第一个选项的人群发展出了众多的假说,这其中较有影响力的有:

– 人择原理(Anthropic Principle):

人择原理指出正是人类的存在,才能解释我们这个宇宙的种种特性,包括各个基本自然参数; 因为宇宙若不是这个样子,就不会有我们这样的智慧生命来谈论它。人择原理的秉承者往往这样说:“微调显示的恰到好处仿佛地球是上帝精心为人类安置的摇篮;而实际上只有满足了这些苛刻的条件才会产生能观测到这一切的人类,而我们能观测到的一定是那些‘恰到好处’”。从他们的角度看,地球这样可以支持高等生命的星球产生出人这样的高等生命,是再自然不过的了 —— 我们不过是在太空中一块再普通不过的旋转的岩石上偶然进化出来的生物体。但是我们不禁要问,茫茫寰宇,人类与他的家园地球,已知唯一的可以深入探索、思考、具有理性的生物和已知唯一的承载、养育这生物的星球,这样的组合是巧合吗?抑或不是?

我们的理性告诉我们,如果单单考虑科学所能给我们描绘的现今宇宙和人类出现所需的条件,我们有极大的概率是不应该存在了。审视人择原理宣称的“宇宙的微调致使人类可以存在、得以观察这些微调,这个现象是理所当然,不值得惊奇”的论断,可以籍由行刑队(firing squad)比喻: 由50个神枪手组成的行刑队,在近距离内瞄准一个死刑犯的胸口,行刑口令下达,一阵密集的枪响后,死刑犯竟然毫发无损;正当围观者惊奇之时,死刑犯却说“这有什么可惊奇的呢?如果他们打中了我,我现在就不会在这里和你们各位交谈了。” 50个神枪手在近距离内对死刑犯行刑,他大概率不应该存在了;排除他事先和行刑队串通的情况,这个死刑犯不认为他仍存在这件事值得惊奇,那么或是他的认知为达到普通观众的水平还需要提升,或是因某种原因他有意回避惊奇。

– 多元宇宙/平行宇宙论 (Multiverse / Parallel Universe):

多元宇宙/平行宇宙论是一类在物理学里尚未证实的假说,这类理论认为,在我们的宇宙之外,很可能还存在着其它的宇宙,而这些宇宙是宇宙的可能状态的一种反应;在这些宇宙里,可能其基本物理常数和我们所认知的宇宙相同,也可能不同。设想中的多元宇宙/平行宇宙可能存在很多种形式。

自然主义者为了躲避宇宙微调现象所暗示的宇宙背后的强烈的被创造性可能,把多元宇宙/平行宇宙论抬出为他们挡箭。他们的逻辑是这样的:既然看来我们存在的宇宙在概率上极为不可能靠随机实现,那么如果存在数量巨大的其它宇宙,我们的宇宙就像中了彩票大头奖一样,虽然概率小,但是尝试的次数多了,即当采样样本足够大时,是可以发生的。然而这自然就要求当有可选择的事件发生时,这个理论需要将概率的可能性向下延展到另一个平行的宇宙中。比如一个高中生在35所允许她报考的大学中,选择了10所大学递交申请,这10所大学中有5所给了她录取通知书,她最后选择了其中的一所,那在这个高中生进入大学的事件中所有的可能性就要像树型分叉一样分别发生到相应的平行宇宙中。考虑到从宇宙生成到现今所有事件(小到如一个微观粒子级别的速度、方向、自旋及其与其它粒子的结合或分离,大到如一个国家在一场战斗中的输赢,再大到星系的吸引和碰撞)所对应的所有可能性,那需要存在的平行宇宙的数量将趋向于无穷大 —— 这个多宇宙论赖以树立的根基,应该也是尝试将多元宇宙/平行宇宙论应用于解释现实世界时的最薄弱环节。

这是因为多元宇宙/平行宇宙论的理论理性基础是从数学而来,现代弦论和超弦论在数学上推导多元宇宙/平行宇宙存在具有可能性。然而在数学理论上可能成立和在物理世界中真实存在是不同的两回事。数学中存在负数,也存在复数,很显然在纯自然界没有负数(注意负温度不是这种情况,因为零度是人为规定的)和复数(你能理解自然中有虚数吗?)的真实对应,它们只是人类在思维中用以处理问题而发明的抽象的工具,无法在物理世界中具象化。在数学中有用到抽象工具无穷小和无穷大,然而真实物理世界中无穷小和无穷大均不存在。量子力学已经指出,在微观的尺度上,空间、时间、能量都是量子化(即一份一份)的;在量子物理中,物理世界的最小空间尺度为普朗克长度,最小时间尺度为普朗克时间,物理世界不是无限可分的,即真实世界有它的解析度极限,也即物理世界中不存在无穷小。无穷小既不存在,它的倒数无穷大如何能存在呢?同时如第一节提到,希尔伯特指出“无穷大不存在于人类能够理解的现实中”,如果真实世界存在无穷大,将引出一系列逻辑上荒诞的悖论(详见希尔伯特的“旅馆悖论”思想实验),致使理性崩塌。在趋向极小和趋向极大的方向,就人类可以用理性研究和探知的宇宙而言,真实世界均是有界的。

多元宇宙/平行宇宙论的解释也严重违反了科学最基本的简约法则即“奥卡姆剃刀原理”(Occam’s Razor)。该原理要求科学在解释一种现象时“如无必要,勿增实体”。多元宇宙/平行宇宙论为了解释我们所在的一个宇宙,而必须要牵涉近乎无穷多的(而且是无法观察到的)所谓的“平行”宇宙,难怪乎很多人大声疾呼“多元宇宙/平行宇宙是伪科学”。

剑桥大学前数学物理学家、前剑桥大学皇后学院院长约翰·波金霍尔骑士 (John Charlton Polkinghorne)和开普敦大学的数学家、世界著名宇宙学家乔治·艾理斯(George Francis Rayner Ellis)均称多元宇宙/平行宇宙理论为形而上的猜测,已经出离了科学而进入哲学范畴。多元宇宙/平行宇宙不能被检测到、观察到、测量到,更无法证实或证伪。没有人能够观测到我们宇宙以外的宇宙,这使其更像是一种玄想。多元宇宙论试图解释我们所在宇宙的产生机制,然而这个产生机制的产生同样需要解释,它只不过把问题,在非科学的范畴里,向远处推了一层而已。

打比方说,由恐龙骨化石的发现,普通人不难推断出恐龙曾在地球上存在过;“恐龙存在怀疑论者”(假设存在这类人)却经过繁杂的数学建模和物理机制的假设,宣称应该存在一个类似已知的磁场的尚未被探知的“恐龙骨产生场”(dinosaur-bone-producing field),以期解释为什么存在恐龙骨化石,而不存在恐龙。同样的,由宇宙向我们显示的无处不在的设计微调现象,创造论者宣称他们相信这一 切的背后有一位大能的设计者;自然主义者却借助繁杂的数学建模和物理机制的假设,宣称应该存在我们尚未探知的“平行宇宙产生场”,以缓解创造论带给他们的如芒在背的感觉,那么这个“平行宇宙产生场”是如何产生的呢?在我们所存在的宇宙之内,“可观测宇宙”已经限制了人类认知的极限,多元/平行宇宙即使存在,也永远无法被探知,用它挡箭的人们不是单单凭借自己对自然主义的信心又是什么? 实证科学到这里只能驻足在为它界定好的悬崖鸿沟边,秉持自然主义的人需要在那何等大的黑暗里中凭借他的信心纵然一跃,才能期望到达他那自然主义信仰的核心,那核心也是虚空。

– 非碳基生物 (Non-Carbon Based Life):

在探索宇宙的过程中,科学热衷于寻找“类地行星”, 以期评估地外生命存在的可能性(这个将在下一小节“地外文明”中较详细讨论);但是有人一定会想,会不会存在我们未知的高等生命形态而致使我们的寻找对象的定位就错了呢?高等生命一定就是类似人类的形态吗? 地球之外如果存在高等生命形态,它们的生存环境一定就要与地球类似吗?会不会存在我们未知的,与人类生命形态极为不同的高等生命形态呢?对这个问题的答案,是几乎完全否定的。

现今已知地球上所有生物,都是以碳元素为基础的,称之为碳基生物。由于碳原子有四个自由电子,能够同时形成四个化学键,其失去电子的能力(还原性)和得到电子的能力(氧化性)相当,又由于碳原子只有两个电子层,所以活泼性又比同族的硅、锗、锡、铅要强。碳链的长度可以由2个至数千个不等,这使得碳“骨架”成为了许许多多种有机化合物的基础,因此能够形成复杂多样的高分子有机物(比如DNA分子),为生命的形成提供物质基础。化学中的有机分子就是指含碳元素的化合物;碳元素是所有元素中化合物种类最多的,目前已知的纯有机化合物就有约1000万种。

只要是生命形态,就必须从外界环境中收集、储存和利用能量。碳基生物储存能量的最基本的化合物是碳水化合物。在碳水化合物中,碳原子由单键连接成一条链,由酶控制的碳水化合物的一系列氧化步骤,释放能量,废弃物产生水和二氧化碳。碳基生物体内的分子大多因含有的碳原子的不对称性使其在手性上出现左旋或者右旋,正是这个特点使得酶的专一性能够被充分发挥,碳基生物体内的酶能够依照分子的形状和左旋或右旋对特定的反应进行催化,识别和规范自身大量的不同新陈代谢进程。但是碳基生命体的分子结构的局限是难以承受高温、低寒、病菌的侵蚀和射线的照射,也就是说生命是脆弱的。

相对于碳基生物,硅基生物是指假想的以硅元素为有机物质基础的生物。由于硅原子具有与碳原子相近的化学性质,有人认为它很可能是构成生命的有机化合物中碳原子的可替代物。与碳基生物相比较,在理论上硅基生物的优势在于其内部结构更为稳固,更能抵御病菌的侵蚀和射线的照射,可以在高温中生存,但它们的新陈代谢速度会比碳基生物慢许多倍。由于硅原子比碳原子多了一个电子层,导致其对最外层的4个电子的控制力远小于碳原子的能力,使理论上很多本可以由硅原子“骨架”形成的化合物,实际却都极其不稳定,而只能存在于实验条件下,甚至有的只能存在零点几秒。且硅基化合物也不能像碳基化合物一样具备手性上的左旋或右旋之分。又由于单独硅元素很难形成长链,目前在实验室中,硅链的长度最多也只能达到十几个原子,这样就难以形成复杂的生物大分子,对于生命活动尤其是新陈代谢来说是一个巨大的障碍。这些也注定了硅基化合物没有碳基化合物那样的多样性。硅链在水中不稳定而容易断裂,因此硅基生物也不适合生存在多水的环境中。宇宙中硅元素的含量总体较少,而目前在陨石内、彗星内、行星的大气层、恒星的外层及星际空间中,也尚未发现二氧化硅以外的含硅化合物。因此有理由推测,即使存在硅基生物,其在宇宙中相对于碳基生物可能要稀少很多,形式也会低等很多。

在自然界天然存在的92种元素里,只有硅元素跟碳元素一样,可能同时形成四个化学键,所以对碳基生物之外的可能性,人类研究最多的是硅基生物。但是如上所诉,根据人类现有的化学知识,设想中的硅基生物是有很多局限性的。除硅基生物之外,人们还设想了如氨基生物、硼基生物等的可能性,无一例外,它们也都存在有各自的短板,在这里就不逐一介绍了。

人类迄今掌握的物理学、化学知识和原理,其应用范围对整个宇宙来说,在各处应该都成立;通过对宇宙的观测,在可观测宇宙的范围内,科学家尚未发现对已知物理法则的反例。像有人想象的那样,在宇宙的某一处,不同形态的高等生命会在不同于我们的环境(如缺氧、高温、干旱、高辐射等)中生息繁衍,这种可能性是几乎不存在的。据我们理解的宇宙中的物理、化学规律来说,在富含液态水环境下的碳基生命应该是唯一的生命,特别是高等智慧生命,的形态 —— 这是由其它原子不能像碳那样可以容易组成大分子,也不能像水那样可以溶解大量化学物质的性质决定了的。在地球上生活的人类是应该感到庆幸的,即使存在能在高辐射、干旱、高温、缺氧的环境下生存的硅基生物,那它们也不过是生活在地球人类认为的“地狱”里。

– 地外文明 (Extraterrestrial Civilization):

上世纪50年代,美国著名物理学家恩里科·费米(Enrico Fermi),就“数以亿计的星系中存在数以亿计的行星,然而人类尚未遇见过外星人”这个现象提出了“其它智慧生命在哪里?”这样一个问题,这就是大家耳熟能详的“费米悖论”(Fermi Paradox)。对为何尚未发现其它智慧生命的解释,包括人类开始搜寻地外文明的时间还太短、其它(地外)文明尚未崛起、外星文明存在过但已经毁灭、文明的技术可能永远无法有效超越星系、外星文明发回的信号还没到达地球、外星文明故意不回答、外星文明已经尝试接触然而我们尚无法或尚未感知、人类寻找外星文明的方法不正确等等不一而足;当然,另一个可能性永远也无法忽视,那就是有外星文明存在于“可观测宇宙”之外致使地球文明和它(们)永远也不能以任何形式产生交集,或者更近一步有这种可能,即此宇宙中在人类文明之外不存在的任何地外文明。

人类对地外文明的搜寻已经逾半个多世纪了,这样的努力从未停止过。人类曾向宇宙深处发出过“漂流瓶” —— 如1977年发射的旅行者1号上携带了一张铜质镀金唱片,其上录制了55种人类语言问候语和各类音乐及115幅影像,目前其仍在向银河系中心前进。相对于“漂流瓶”这样被动的方式,人类也开启了如“搜寻地外文明计划”(SETI)这样的致力于用射电望远镜等先进设备接收从宇宙中传来的电磁波,从中分析有规律的信号,希望借此发现外星文明;中国建造的500米口径的“天眼”球面射电望远镜,与SETI的众多望远镜一样,也曾多次发现地外文明可疑信号,但后经确认都被否定了。

2009年发射、现已退役的“开普勒空间望远镜”,采用“凌日法”探测太阳系外行星(由于行星不发光,这种望远镜用光学探测行星凌恒星现象)。 迄今开普勒望远镜已观测了约10万颗恒星,确认了2700颗行星, 其中约20颗行星(其中包括Kepler-438b、Kepler-62e、Kepler-62f等)据测算应处于其恒星适居带内且与地球尺寸相近。“开普勒望远镜”的继任者,“凌日系外行星巡天卫星”(TESS)也已经发现了如 TOI700d、TOI700e这样的类地行星位于其恒星的适居带内,其表面可能覆盖岩石并可能存在液态水。

像“开普勒空间望远镜”、“凌日系外行星巡天卫星”这样研究地外行星的方法,无法确切探知行星是否存在大气层以及是否有液态水,考虑到上一节中列出的地球支持高等生命存在的其它特征,外加半个世纪多来各射电望远镜项目对太阳系外的探测毫无结果,以及宇宙浩大、物理宇宙中物体移动速度的限制,而且我们知道从生命存在、到智慧出现、到文明延续是不同层次的事件,对可观测宇宙之内存在外星文明或其外星人到访地球的可能,笔者表示审慎的不乐观。

就是否存在类地行星的问题,NASA也在它的网站上指出,虽然已经发现了相当数量的类似地球大小的、位于其恒星适居带内的岩石行星,但“尚未发现可以像地球这样的支持生命的行星。就现在来看,我们的家在宇宙中是唯一的。”(We haven’t found a planet that can support life like Earth. So far, our home is unique in the universe.)

谈到外星人,人类对外星人及UFO的热情从上个世纪就已经开始,从报章、书籍、影视到互联网,对外星文明的设想和探寻明显已成为一个令人瞩目的人类文化现象;世界各地时有曝出有关外星人踪迹的新闻,充斥了各类媒体(单在美国就有约2000万人宣称曾见过UFO,也有调查显示有约400万美国人有被外星人“绑架”的经历),然而其结果据现在看皆查无实据,或无法定论。在笔者的信仰里,有创世者和控告者之间属灵的征战(Spiritual Warfare),创世者尝试与人的灵魂以理智和情感联结(如果读者你为人父母,你应该能理解那种想和自己孩子联结的渴望),而控告者尝试在创世者与人之间引入隔绝以将那种联结破坏。笔者不怀疑存在所谓的“遭遇外星人”的经历,和其它UFO目击事件,而且看来这样的经历、事件发生得越来越频繁,但笔者不认为那和所谓的外星文明有关系,笔者倾向于相信它们是属于出于控告者的超自然现象 —— 利用外星人和UFO来引诱人相信“生命外星创造假说/外星生物创造论”,可能是那控告者层层叠叠“聪明”的诡计中的又一个(有兴趣的读者可研究“新纪元运动” New Age

Movement、“天堂之门” Heaven’s Gate、“雷尔运动” Raëlism 等)。所以对研究外星人及UFO现象,笔者认为,我们也许应该单单只专注于地球和人类,无需看向地球和人类之外,因为在那里它们不存在。

第五节. 地球年老吗? —— 再论年轻地球

原始地球是何时形成的,和现今人类能够直接探知的包括陆地和海洋的地表是何时和怎样形成的,可以是两个问题。现在的地表可能和原始地球是同时形成的,也可能是在原始地球形成一段时间后才形成的。

地球表面是一层平均厚度约35千米(在大陆上),或约10千米(在大洋底)的富含硅的地壳。在地壳的下层,是深度约2800千米的地幔,再向下就是地核。现今人类在大陆上最深的钻探深度为俄罗斯在库页岛的Odoptu OP-11油井,深度超过12.3千米,而大洋里最深的马里亚纳海沟为海平面下11.03千米(其下还有约5至10千米的地壳),可以看出人类现今可探知的最大深度还只停留在地球的表层。对于陆地上深度超过12.3千米的区域,我们显然还无法讨论,人类对深海又知之甚少,因而让我们把焦点集中在地球的表层 —— 如果没有大的意外的话,这也是我们最感兴趣的区域。

笔者的《进化论百年迷雾》这篇文章,从“放射性年代测定法”无法就久远的年代给出准确及统一的测量结果角度,简要介绍了地球,特别是地球表面,可能并非像主流理论宣称的那样很古老,而是相当得年轻。古老地球,评直觉讲,看似应该很合理——近地表地下埋藏的煤炭、石油、天然气、化石的形成,地表山脉峡谷的形成,进化论倡导的生物的进化(如果读者你还相信进化论的话),应该就是经历了亿万年的时间才能实现的。然而近年来地质学和生物学上的一些研究,像人们逐渐认识到的“放射性年代测定法”的局限一样,已经开始慢慢撬动“年老地球”理论的根基。

近年来我们看到,在实验室中模拟自然中可以具备的条件即隔绝氧气、150摄氏度、适当粘土催化剂,煤炭可由木质原料在约4~36个星期内形成;相似技术已经用于工业生产人造煤炭替代品(参见参考资料10)。类似地,也有报道石油在实验室中可在几年之内形成,只需要将油页岩或褐煤加热到400摄氏度并施以深埋的压力(参见参考资料23);在实验室科学家也可以将绿藻在约一小时内转变为类似原油的物质,同时产生出天然气(参见参考资料7)。有实验室也在24小时内由动物遗体和羽毛制作出了人造化石,实验中模拟地热210摄氏度,深埋压力3500 PSI,这两个条件均可在地下几千米的深处找到(参见参考资料12)。

在地质勘探和古生物学研究中,在世界范围人们也多次发现“多地层化石”(Polystrate Fossil)现象,这是指单一生物体如树干的化石直立穿过多个地质层, 通常与含煤地层有关。这样的化石提示所谓的间隔几十上百万年的不同地层可能是在很短的时间内形成的。

现在让我们把目光从地下转向地表,来看一下“科罗拉多大峡谷”。大峡谷,蜿蜒446公里,平均深度有1200米,宽度从0.5公里至29公里不等,“科罗拉多河”从谷的底部穿过。作为地球表面最为显著的天然特征之一,大峡谷的形成原因一直以来受到地质学家的大量的关注和研究,理解大峡谷的形成对理解地表的形成和演变具有很重要的意义。

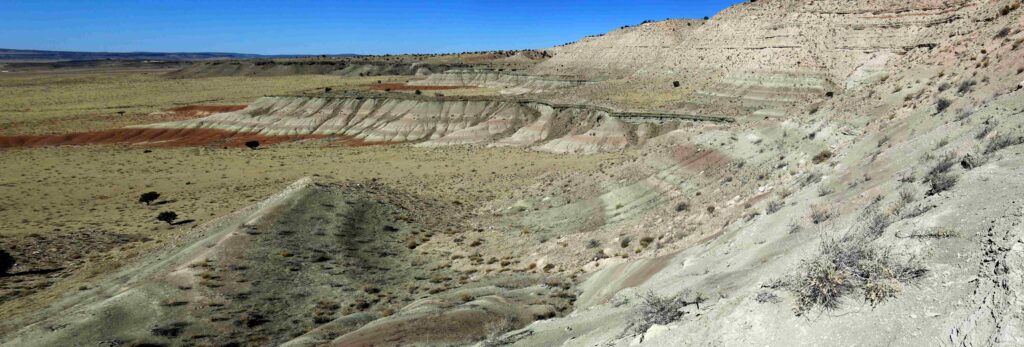

由这张大峡谷的照片,我们不难看出大峡谷那蔓延上百公里的呈阶梯状的沉积岩石壁,在竖直方向几乎处处均显示出统一平整的层叠装结构,其精细结构显示每层大约几英寸到一英尺厚度,这就像地表为我们提供的一件极好的自身结构的标本。设想我们有一块层状结构蛋糕,有人用刀从中间切开它,将它的纵面暴露出来供我们研究,这个问题有两个方面 —— 这个层状蛋糕怎么来的?及,它是如何被切开的?

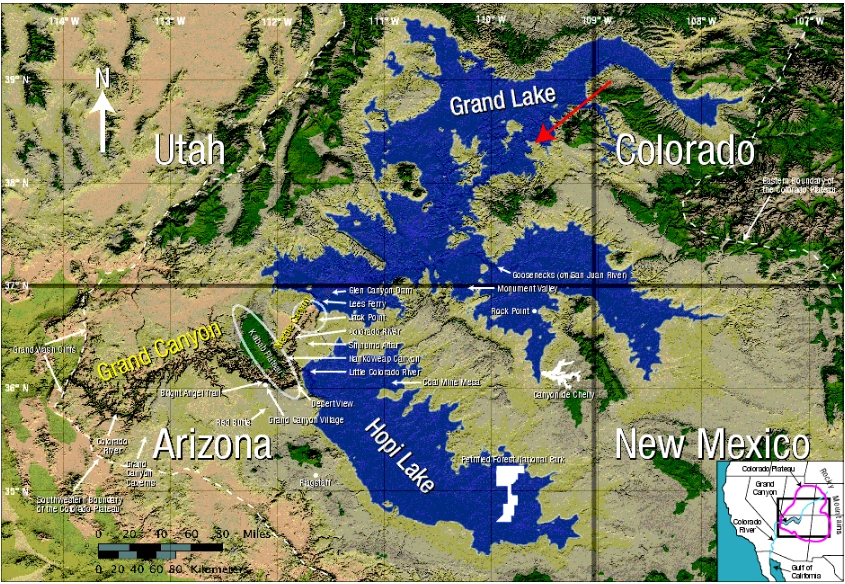

大峡谷及其周边区域,这个摆在人类面前的标本显示出的从地表向下约一千米深度内统一平整的层叠装结构,就现代有些学者(如地质学家Steve Austin博士,参见参考资料20)认为,必然是在极短的时间内由下及上、层层累积形成的 —— 如若在任何两层之间经历过相对久远的年代,那么地表随处不在的侵蚀都会将它们的接合面的统一平整性破坏。当认清了这一点,我们就很难再相信大峡谷暴露的长度几百公里深度约一千米的区域内,地表的沉积岩是缓慢形成的这个观念了。大峡谷的这个层状结构现象提示我们,我们曾经认为的这个“层状蛋糕”本身需要极长时间形成的观念,是错误的。那么“蛋糕”是怎么被切开的呢?传统观点认为科罗拉多高原抬升时,科罗拉多河及其支流切割层层沉积岩,经由约几百万年,由此形成了大峡谷(维基百科观点)。然而,也有学者认为大峡谷是在极短的时间内(几周到几个月)被上流的湖泊决堤切割出来的,这个理论的代表人物是前美军上校Walt Brown博士。Dr. Brown拥有西点军校科学学士和麻省理工机械工程博士学位,曾任美军Benét Laboratories实验室领导人,现已退休。Dr. Brown认为,在大峡谷的上游方向(东侧)曾存在两个巨大的高原湖泊Grand Lake和Hopi Lake,其总容量有几个“密歇根湖”那么大,它们的先后决堤导致了大峡谷在很短的时间内被汹涌倾斜的湖水在东高西低的地表切割出来。这样的切割在初始时可以是很细小微弱的湖水泄露冲刷,但是随着地表被冲刷掉的物质越来越多,水道会不断加宽加深,最终导致越来越多的湖水涌入水道,一泻千里,势不可挡。

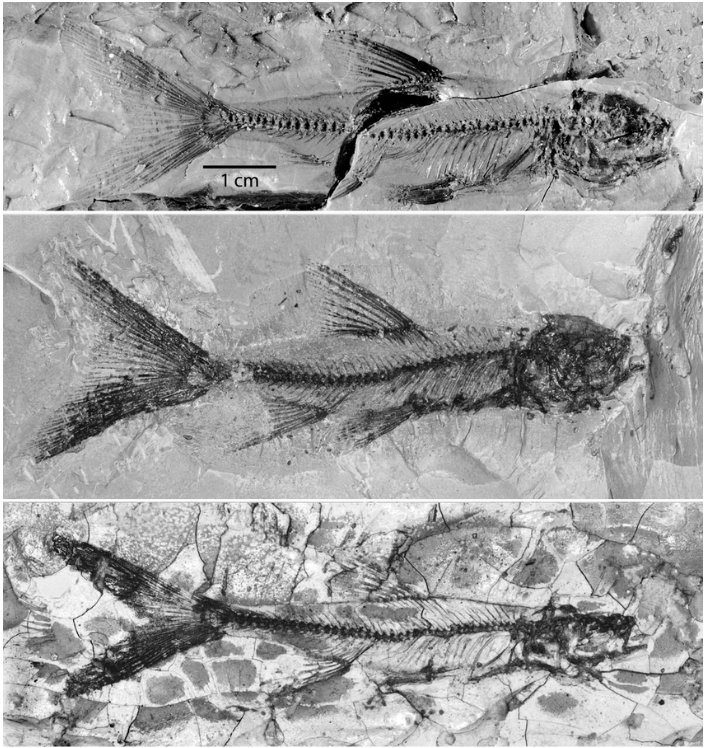

那么那里曾经有湖存在吗?应该有,在推测的Hopi Lake区域,现今被称为Bidahochi Formation,下两图显示曾经的湖岸线和发现的鱼类化石。在推测的Grand Lake区域,现在仍有一个名为“鲍威尔湖” (Lake Powell)的湖泊,只是规模小了许多。

在大峡谷周边及其东侧、据推测的原Hopi Lake和Grand Lake范围的约40万平方公里内,存在很多奇特的地质地貌,这里列出一些这些独特的地质特征的照片集合, 希望读者也能籍此看出地表岩石平整的层叠装结构是广布的。

我们如果研究大峡谷附近的地球照片,就会注意到在大峡谷和其上游的“鲍威尔湖”中间,存在一个很独特的东高西低的地质结构,从空中看有漏斗的刨面形状,其长约28公里,东北端的窄处约8公里、西南端的宽处约20公里,深约1.3千米,边缘比大峡谷的边缘平滑很多,科罗拉多河从该漏斗面的正中穿过,这个地质结构就是现今的“大理石峡谷”(Marble Canyon)。Dr. Brown显然也受到这个独特的峡谷结构启发,在他的理论中,他认为“大理石峡谷”的最东北端即漏斗状最窄处,就是原大湖Grand Lake决堤发生的地点。现今的“鲍威尔湖”应该就是曾经的Grand Lake的最低点的残留。世界上比“科罗拉多河”大的河流有很多,但未见它们有冲刷出其它大峡谷;并不是“科罗拉多河”冲刷出了大峡谷,是大峡谷的形成产生了“科罗拉多河”。

生活在常规的平稳有序中的人们,往往会接受地球的任何巨大改变都需要极长的时间的概念,即“均变学说”(Uniformitarianism),却没有意识到地表在灾变中的变化速度是惊人的。1982年“圣海伦火山”的爆发后续的一次泥石流,在几天的时间内就在地表切割出了一个小型峡谷,让我们看到沧海桑田可以发生于一朝一夕之间。考虑到几个“密歇根湖”总量的湖水夹裹着泥沙巨石奔流而下,在几周至几个月的时间内切割出大峡谷,如“灾变学说”(Catastrophism)描述的那样,应该不是不可能的。现今的缓慢改变并不能说明过去的改变也是缓慢的。

以上介绍的是支持年轻地球的地质学证据;在基因分子生物学和古生物学证据方面,近年来也存在对“年老地球”不友好的研究和发现。

众所周知,细胞中的基因突变的积累所造成细胞中基因信息逐渐丢失是造成生物个体衰老死亡的主要原因,这是在生物个体的层面,那么在生物种群的层面呢?美国遗传学家,前康奈尔大学教授John C. Sanford博士根据前人的成果和自己多年的研究、实验观察,在2005年他的著作《基因熵》(Genetic Entropy & the Mystery of the Genome)(中文又称“退化论”)中指出,人类的基因组以每代每个人100个突变的平均速度积累,其中绝大多数的突变(包括有害突变和有利突变)属于选择中性(即自然无法对其进行选择),其结果就是自然选择无法阻止有害突变的积累。长此以往,物种的健康水平就会下降,最终导致物种灭绝。Dr. Sanford指出“既然我们已经知道坏的突变远远多于好的突变,所以可以肯定这样一段DNA必然退化。成群的坏突变总是会裹挟着极少数的好突变一起沉沦。当我们还在等待着一个罕见的有利突变时,大量有害突变就已经在附近到处堆积。……在这样的情况下,时间是我们的大敌。时间越长,剩下的信息越少。”他还曾说“即使有剧烈的选择压力,进化之路也是歧途 —— 直奔灭绝!……总之达尔文理论全面失败……所有高级物种的基因组肯定明显在退化……这有力地证明生命和人类一定是年轻的。”

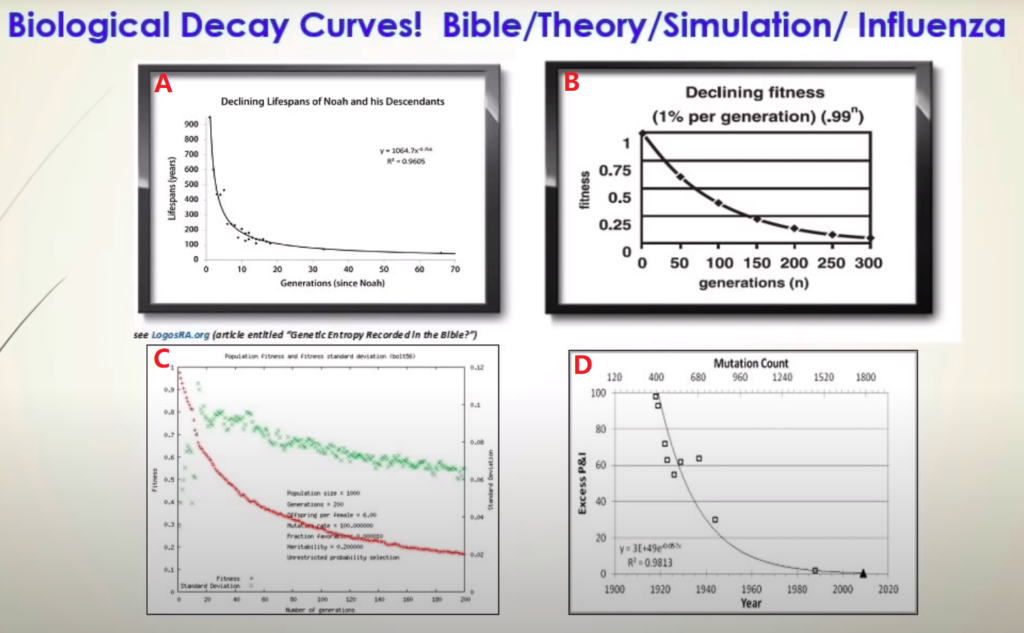

Dr. Sanford将《圣经》中记载的人类祖先直到新约时代的罗马人之间约70代人的寿命(A)、经过理论计算的随世代的适合度(B)、经计算机数值模拟的随世代的适合度(C)、和在实验室观察约90年的流感病毒的适合度(D),这四种曲线放在一起对比,指出同种生物随着世代数的增加,其寿命(lifespan)或适合度(fitness)均呈现出一致的退化趋势。物种基因信息中的无序性即熵值随世代递增,从种群的角度看就是物种的退化; 那么反之,生物就无法像进化理论描述的那样存在上千万年(如进化论描述哺乳类、鸟类出现在约6600万年前),因为在几千万年的时间里物种早该已经灭绝上百次了。

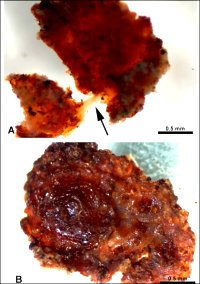

还有,如果在据称有几千万年的骨化石中发现蛋白质组织,你是不是会觉得不可思议?在2005年,美国古生物学家、北卡罗来纳州立大学的Mary Schweitzer博士,在被认为有上千万年的霸王龙的骨化石中发现了软组织,她描述那软组织“有弹性、可延展,拉伸后还能缩回原状”。后续她又在恐龙骨化石中发现了红细胞,Dr. Schweitzer惊叹:“毕竟这骨化石是6500万年前的,血红细胞怎么可能存在这么久?想想看,化学、生物学的定律和我所知道的一切都说明这个应该已经不存在了,它们应该完全分解了!” 后续又有团队宣称从恐龙骨化石中提取出了DNA片段。有研究者在实验室中研究蛋白质的分解速率发现:胶原蛋白恒温0度,约270万年后应该检测不到了;恒温20度,约1.5万年后就会消失;DNA在没有其它聚合件的条件下25度可存在2.2万年,15度可存在13.1万年,5度可存在88.2万年,-5度可存在680万年。然而考虑到地表附近向下每下降1000米温度会增加约20摄氏度,这些在美国大陆发现的化石是无法长期保存在低温下的。在2013年,有文章报道称Dr. Schweitzer的后续研究认为动物遗体中游离的铁原子,有利于促进蛋白质分子的固化保存(类似福尔马林的作用)。笔者尚未搜索到是否有其它研究者证实了她的这个观点;抑或铁原子可延长蛋白质分子的保存是确实的,可以延长到恐龙骨化石所谓的6500万年与否,还是一个问题。这些骨化石中的蛋白质和DNA,也提示我们现有的古生物年代估算,可能存在很大的系统性偏差。 另外也有报道指出在多块恐龙骨骼化石中检测出了碳-14,而10万年以外的碳-14就基本上检测不到了,这也实际上宣布恐龙化石的形成不可能早于10万年。

在本文的第二节我们一起了解了宇宙中物质和星球形成的过程,现在让我们来看看现代研究用放射性年代测定法测出地球地表上最古老的岩石其年龄为45亿年进而推测地球形成于约45亿年前的说法,为什么是不能成立的:

– 首先我们应该认识到维基百科描述的地球年龄“是指自太阳系的形成与演化中吸积开始后至今所经历的地球历史时间”约为45亿年,这是指致使原生地球逐渐成型的吸积作于开始于约45亿年前,但原生地球真正成型可能远远晚于这个数字。许多人将这个描述简化说成“地球形成于约45亿年前”是具有很大的误导性的;

– 用以测算久远年代的放射性年代测定法(如钾氩测年法、铀系测年法等)是根据样本中的放射性母元素对衰变产生的子元素的比例来推算样本的年代的,这其中一个最基本的要求是母元素的衰变速率恒定,但这真正只是一个假设,因为从理论上来说衰变速率是可以被外界很多接近地球内外环境极限的因素大幅提升的,而过去被加速的衰变可致使测算得出的年代比实际高出许多;另外如果岩石中初始就存在子元素、或者岩石中的母元素在漫长的年代中被渗滤出样本,均可致使测算得出的岩石形成年代远远高出实际数值。我们同时也介绍了除经过树木年轮校正的碳-14测年法有希望较准确给出在几千年内的生物样本的年代以外(其实树木年轮校正也有局限,如有研究指出年轮的出现根据气候的不同并非为严格的每一年出现一圈),其它如钾氩测年法、铀系测年法等对久远年代给出的结果很多都是自相矛盾、无法确定的,这类测年法能大致给出年代前后的相对次序,但因可能存在的巨大系统偏差,无法给出绝对的年代,所谓的绝对年代如45亿年存在数个量级级别的错误(在《进化论百年迷雾》中有涉及);

– 地球这样的行星地表可探测到的放射性元素及同位素(如钾-40、铀-238)至少可能有四个来源:

- 可能来自初始地球对周围物质的吸聚: 初始地球可能须经漫长的年代在万有引力下将其周围的物质吸积,这些物质可能形成于过往的恒星体内,或者来自某些被星际物质碰撞击碎的其它星体,而后这些物质被初始地球吸聚到表面;在原始太阳系的各主要行星均渐渐成型以后,可提供吸积的周边空间中的物质基本耗尽,则行星们(包括地球)也就基本成型了;

- 可能来自地球形成后的外来物质: 原始地球既使成型以后,也无法保证是一封闭系统,陨石经常到访地球,甚至小行星也可能对地球进行过轰击,均可为地表带来进一步的外来物质;

- 可能产生于地球自身: 如造山运动或陆地和洋底的火山喷发可将地球内部高温高压下形成的放射性物质带到地表;

- 可能产生自地外高能宇宙辐射: 当高能宇宙射线到达地表时可能对放射性元素的衰变产生加速作用。

– 现在人们在地表广布的区域内随机抽取若干多块岩石样本,进行如钾氩测年法、铀系测年法等的放射性年代测定,测得结果年代最久的一块样本是约45亿年。

那么让我们凭理性思辨一下:由不确定的测量方法,对来源不确定并且性质不确定的样本进行评估,尤其是对样本岩石的形成年代和地球特别是地表的形成年代无法给出直接明确的时间线联系,由少数几块可能存在极大测定偏差的所谓的45亿年的岩石,哪里能说明地球尤其是地表具有45亿年的历史呢?

基于这个分析,以及这节中提出的地质学和生物学的新证据,读者应该可以看出,至少对于现今地表从地平面向下约10几千米的区域而言,自然主义者(包括进化论者)渴望的“年老地球”理论不是不能被撼动的,“年轻地球”理论,尤其是年轻地表,是很有可能的。