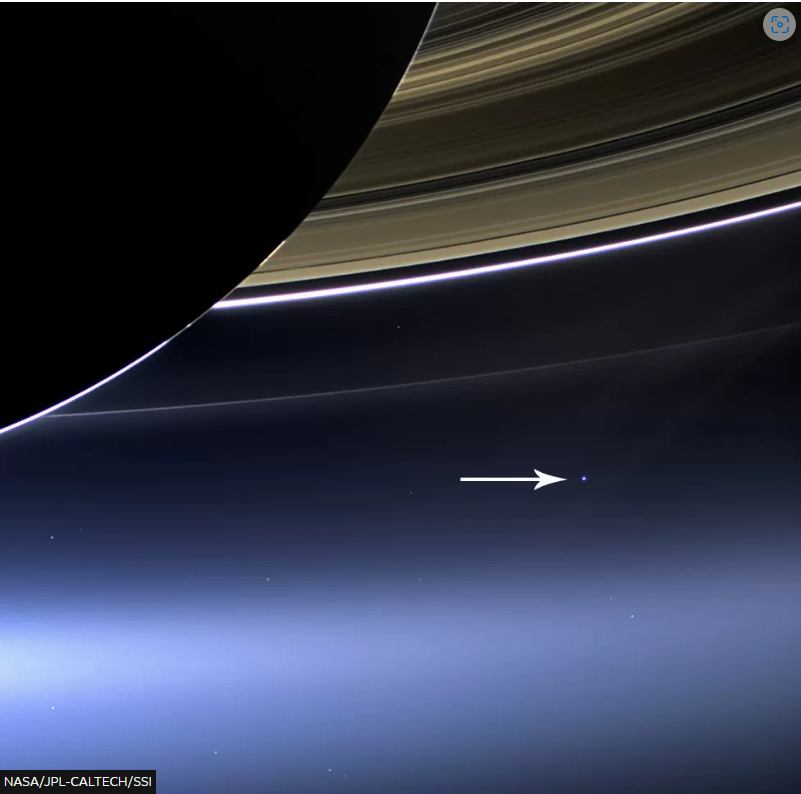

地球,对,就是这个远远望去淡蓝色的小点,已知唯一的承载高等生命的星体 —— 我们的家。

人类,一个独特的存在,已知唯一的用语言和文字传承智慧和思想的生物 —— 我们自己。

“妈妈,这都是从哪里来的?”面对蓝色天空下和煦阳光普照中的近处的海岸和远处的高山,曾经有一个四岁的小孩子这样问。

第一节. 追本溯源 —— 现代科技对太空的探索

一年前的圣诞节(美西时间2021年12月25日),经过近30年的计划和建造,耗资近100亿美元的韦伯空间望远镜 (James Webb Space Telescope) 在阿丽亚娜5号运送火箭地动山摇的轰鸣声中于法属圭亚那的欧洲空间局库鲁基地顺利升空,于一个月后成功抵达最终目的地距离地球约150万公里的“第二拉格朗日点”。后再经过近五个月,它那由18片分镜面组成的直径6.5米的主镜在太空完成自主拼接调试,继而向人类发回具有惊人分辨率的太空中的红外线影像。该望远镜的每一片分镜面皆由最轻的金属铍制成,表面镀纯金,各分镜面会在10纳米(相当于万分之一发丝)的精度上进行自动调整以使主镜保持完美的光学反射面,它的巨大的五层遮阳板和自带的先进冷却系统可以保证关键的红外探测系统工作在-260摄氏度。建造它的科学家解释该望远镜的灵敏度时说,它能在地球到月球那么远的距离上探测到一个蜜蜂的红外影像。

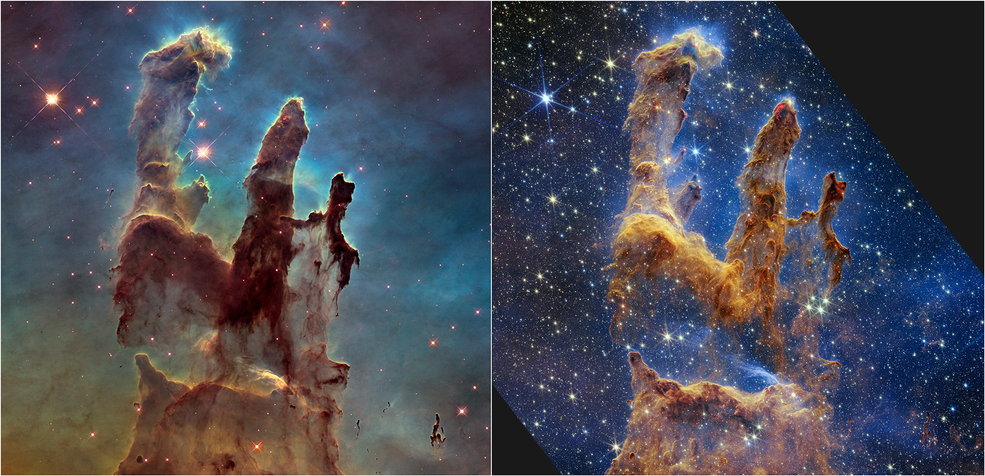

早在在1990,韦伯的前任哈勃望远镜(Hubble Space Telescope)就已被部署到地球轨道,多年来它已向我们传回了相当多的外太空的照片。 下图是哈勃望远镜和韦伯望远镜对“船底座星云”(Carina Nebula)中被称为“神秘山”(Mystic Mountain)的结构所拍摄照片的比较。图中左侧为哈勃于2014年拍摄的照片,右侧为韦伯于2022年拍摄的照片。注意由于韦伯更侧重于红外线的成像,在照片中充满厚重尘埃的星体形成区域,韦伯的图像展示出了更多的的星体。这个由尘埃和气体构成五颜六色并且崎岖陡峭的柱形结构,距离地球约为7500光年,其柱体高度约为3光年。由于宇宙中光线的速度有限,所以照片中的星云结构给我们呈现的是它约7500年前的样子。

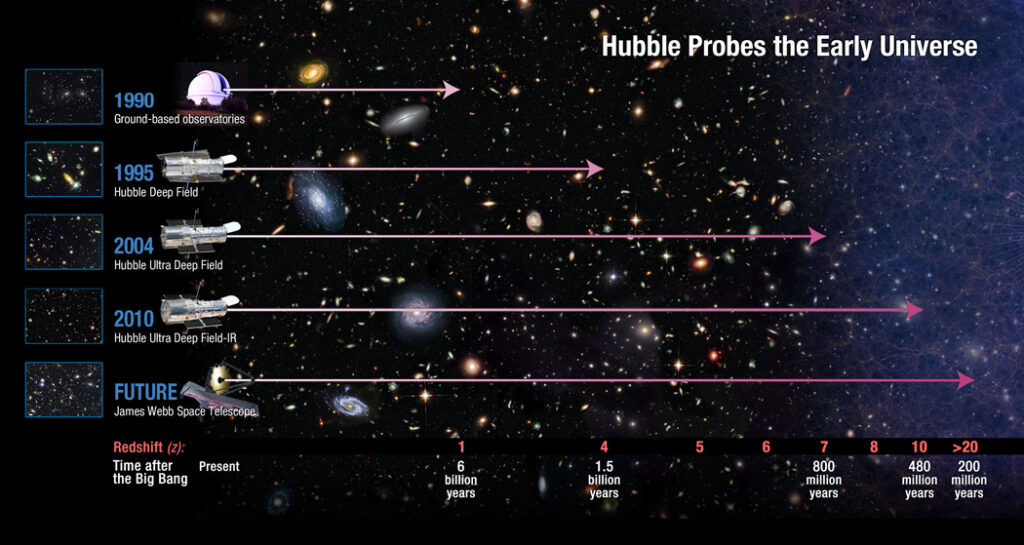

此前由哈勃望远镜给我们提供的多组深度空间照片,对研究早期的宇宙具有里程碑式的意义。科学家发现宇宙在最大尺度上仍具有均质与各向同性的结构,这就是宇宙学中重要的“宇宙论原则”(Cosmological Principle)。通过对这些照片中揭示出的不同星系处于的不同演化阶段的分析,使我们更深入地理解了星系及恒星的演化进程。

人类为什么花费那么巨大的精力、财力和时间发射哈勃和韦伯这样集现代高精尖科技于一体的太空望远镜?这其实不是单单是为了探索宇宙的深处让我们看到距离我们更遥远的星体,像哈勃和韦伯空间望远镜这样的科学探索,如这些照片所展示的,使人类得以望向宇宙才形成不久时的遥远的过去,进而通过宇宙的历史尝试回答每一个人类的思想者都有的一系列共同关心的问题:我们生活的世界和我们的生命是偶然吗?偶然可能造成我们已认知的宇宙和生命的复杂性吗?如若不能,宇宙从哪里来? 我们从哪里来?我们是谁?

古希腊哲学家亚里士多德(约公元前350年)相信物质世界是永恒的,早于古希腊文明约1200年开始成书的希伯来圣经《塔纳赫》开篇就宣称宇宙具有开端。这两个说法必定只有一个是正确的,那么是哪一个呢?可以这样说,现代科学的发展越来越把我们指向宇宙具有一个开端的结论,我们也比以往任何时代的人类更接近理解宇宙形成时早期的样子。

首先,宇宙是永恒的在逻辑上及形而上的意义中是说不通的。假设宇宙是永恒的,那在今天之前就会有无穷多天,也就是遍历无穷多天才会来到现在,但是众所周知无穷多无法被遍历,其实也就是说今天永远不会到来。之所以会有这样荒谬的结论全是因为“宇宙是永恒的”这个假设是错误的,就我们人类的时间概念来说,在今天之前必定只有有限多天。大数学家大卫·希尔伯特(David Hilbert)指出:“无穷大”不存在于人类能够理解的现实中,也不能为理性思维提供合理的基础;“无穷大”只是一个存在于人的抽象思维中的概念而已。(The infinite is nowhere to be found in reality. It never exists in nature… nor provides a legitimate basis for ration thought. The role that remains for the infinite to play…is solely that of an idea.)

宇宙具有开端,更是二十世纪科学家们对宇宙结构的理论计算、实际观测和相关佐证实验得出的结论,这其中发生的关键事件依次为:

– 1912年美国天文学家维斯托·斯里弗(Vesto Slipher)首次测量了一个“旋涡星云”的多普勒红移(发生光线红移的原因是因为天体相对于地球在远离),其后他又发现绝大多数类似的星云都在退离地球。

– 1917年爱因斯坦经由他早先发表的广义相对论场方程得出一个稳态的宇宙是不可能的结论,出于他静态宇宙的哲学信念,爱因斯坦不得不在他的方程中人为地植入一个校正系数即“宇宙学常数”(Cosmological Constant)以使计算结果保持稳态。

– 1922年,前苏联数学家、气象学家、宇宙学家亚历山大·弗里德曼(Александр Фридман)利用引力场方程推导出描述空间上均一且各向同性的弗里德曼方程,在这一组方程中“宇宙学常数”是可以消掉的,从而得到的宇宙模型是在膨胀的。

– 1927年,比利时数学家、天体物理学家乔治·勒梅特(Georges Lemaître)在不了解弗里德曼工作的情况下独立提出了星云后退现象的原因是宇宙在膨胀。

– 1929年,美国天文学家埃德温·哈勃(Edwin Hubble)通过观测发现,从地球到达遥远星系的距离正比于这些星系的红移,从而推导出宇宙膨胀的观点。哈勃的观测表明,所有遥远的星系和星系团在视线速度上都在远离我们这一观察点,并且距离越远退行视速度越大。如果当前星系和星团间彼此的距离在不断增大,则说明它们在过去曾经距离很近。在哈勃提出膨胀宇宙的天文观测结果“哈勃红移”后,爱因斯坦宣布放弃“宇宙学常数”,认为引入该常数是自己“一生中最大的错误”。

– 1931年勒梅特进一步提出“原生原子假说”,认为宇宙正在进行的膨胀意味着它在时间反演上就是坍缩,这种情形一直反演下去直到它不能再坍缩为止,此时宇宙中的所有质量都会集中到一个几何尺寸很小的“原生原子”上,时间和空间的结构就是从这个“原生原子”产生的。

– 1940年代,美籍俄裔物理学家、宇宙学家乔治·伽莫夫(George Gamow)与他的两个学生拉尔夫·阿尔菲(Ralph Alpher)和罗伯特·赫尔曼(Robert Herman)一道,将相对论进一步引入宇宙学,提出了“热大爆炸宇宙学模型”(Big Bang)。“热大爆炸宇宙学模型”认为,宇宙最初开始于高温高密的原始物质,温度超过几十亿度。随着宇宙膨胀,温度逐渐下降,形成了现在的星系等天体。

– 1970年发布的彭罗斯-霍金奇点定理(Penrose-Hawking singularity theorems)也指出引力的性质要求空间和时间有一开端。

现在重点开始了,我们怎么能确认由勒梅特提出、伽莫夫完善的“热大爆炸宇宙学模型”是正确的呢?与其它的科学理论一样,这就要看这个模型是否具有解释力和预判力了。在该模型提出的早期,物理学和宇宙学界对这个宣称时间和空间存在起点的理论的合理性存在相当大的质疑,然而伽莫夫和其团队通过理论计算指出:

-其计算能很好地符合哈勃定律(即指遥远星系的退行速度与它们和地球的距离成正比),证明宇宙正在膨胀,宇宙中绝大多数星系都在因为空间的膨胀而互相远离;

-形成初期宇宙中只存在氢元素,随着高温高压部分氢元素会聚变为氦元素,现今宇宙中氦元素丰度(即元素同位素的天然存在比)应该约为25%;

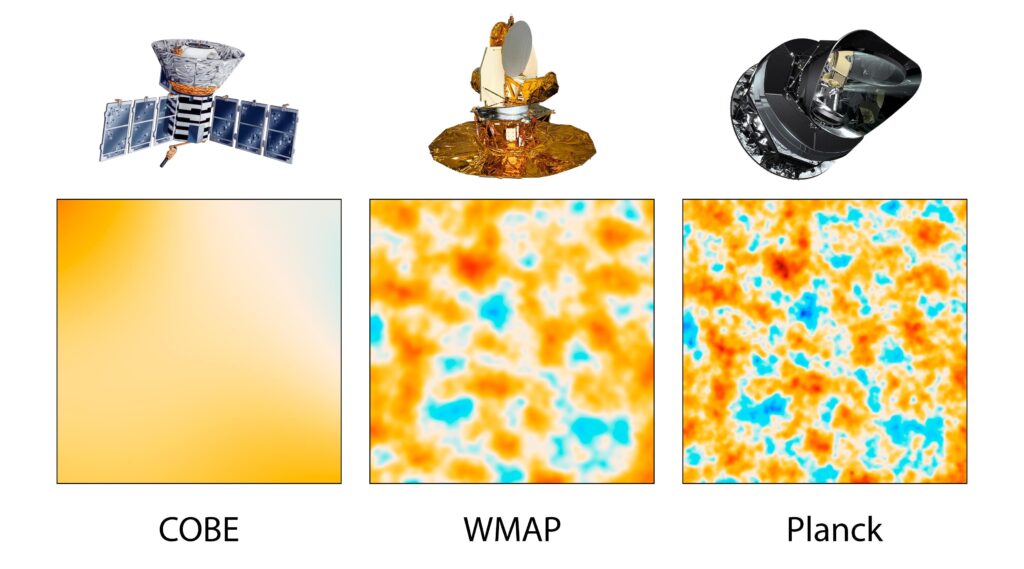

-宇宙初期的高温会随着膨胀而降温,宇宙会由不透明变为透明,由此光子可以开始在宇宙中穿行,现今应仍能观察到的第一批光子的残余背景,其余温将在5开尔文左右,其辐射电磁波频率峰值应该在微波波段。

“热大爆炸宇宙学模型”可以解释宇宙膨胀的现象,后来对氦丰度的实际测算也证明该模型25%的预判也是相当准确的,即原始物质丰度的理论计算和观测是吻合的,这是对“大爆炸”理论的强有力支持。根据该模型解释,宇宙中的氘(氢的同位素)、氦等轻元素的存在是由大爆炸后大约10秒到20分钟之间的核聚变产生的;不久之后,在大爆炸之后大约20分钟,温度和密度就都变得太低,使任何的核聚变都不那么容易发生了。

除了元素的丰度,尤其是1965年“宇宙微波背景辐射”(Cosmic Microwave Background)的发现和确认,证明“热大爆炸宇宙学模型”对宇宙中穿行的第一批光子的残余背景现今可观察到的温度和频率的预判也是极为准确的。在这一年,“宇宙微波背景辐射”由阿诺·彭齐亚斯(Arno Penzias)和罗伯特·威尔逊(Robert Wilson)发现,这个发现被认为是一个检测“热大爆炸宇宙学模型”的里程碑,其观测得到的背景辐射温度约为绝对零度(零开尔文)之上2.7开尔文,与理论计算的数值只差约2.3开尔文,即今天我们宇宙的“体温”。至此绝大多数物理学家接受了“热大爆炸宇宙学模型”是描述宇宙起源和演化最好的理论。

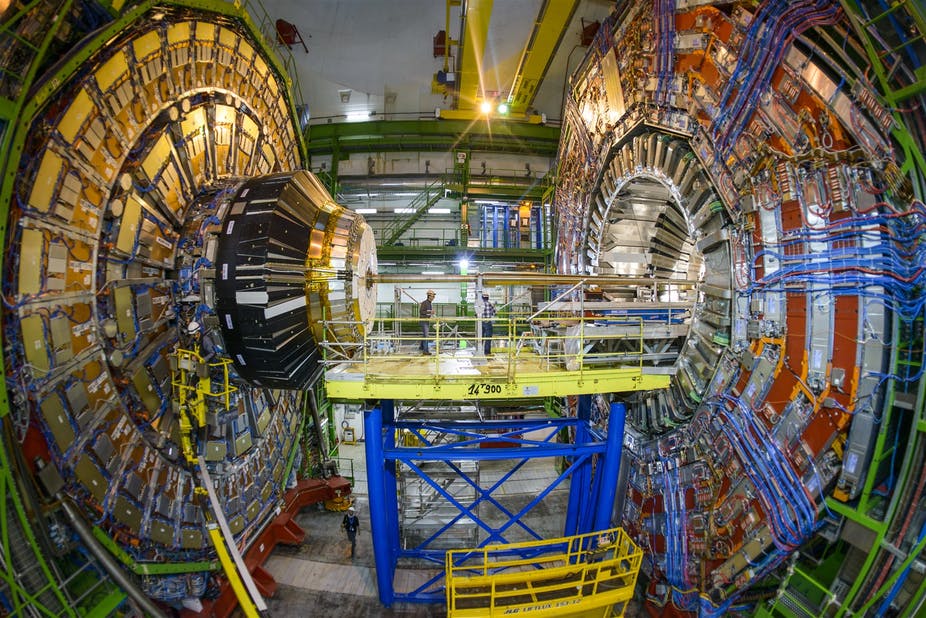

前文所述的像韦伯和哈勃望远镜这样的太空望远镜,只是现代科技对太空探索的一小部分。我们熟悉的还包括宇宙射线探测器、外太阳系探测器、小行星探测器、地磁探测器、地球大气探测器、太阳探测器、月球探测器、火星探测器、地外行星探测器、载人登月、载人登陆火星计划等等;在地球上,人类也建造了多个大型粒子加速器/对撞机,通过模拟“大爆炸”开始后瞬间的状态,以期对基本粒子的构造及相互作用有更深入的理解。近年来,类似粒子加速器那样的建造在地球上的探测设施还包括中微子探测器、暗物质探测器、引力波探测器,此外还有基于太空的暗物质探测器,另外基于太空的引力波探测器也在计划之中。所有这些从宇宙的尺度到粒子的尺度的科学探索,都使人类对我们在太空中的生存环境及宇宙的发展历史有了越来越深入的理解。

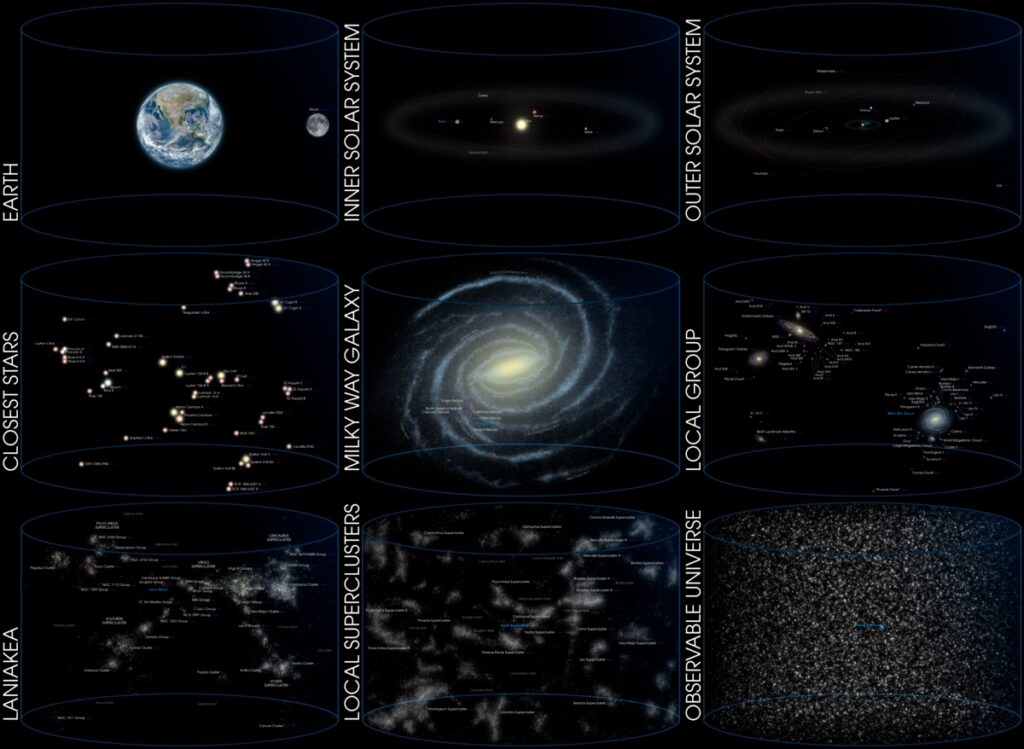

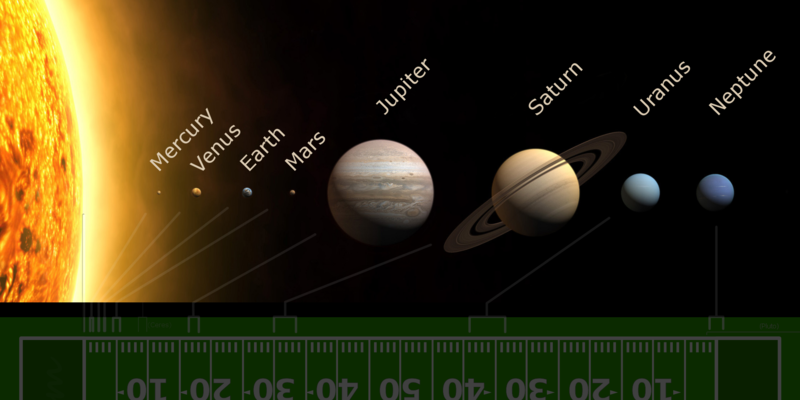

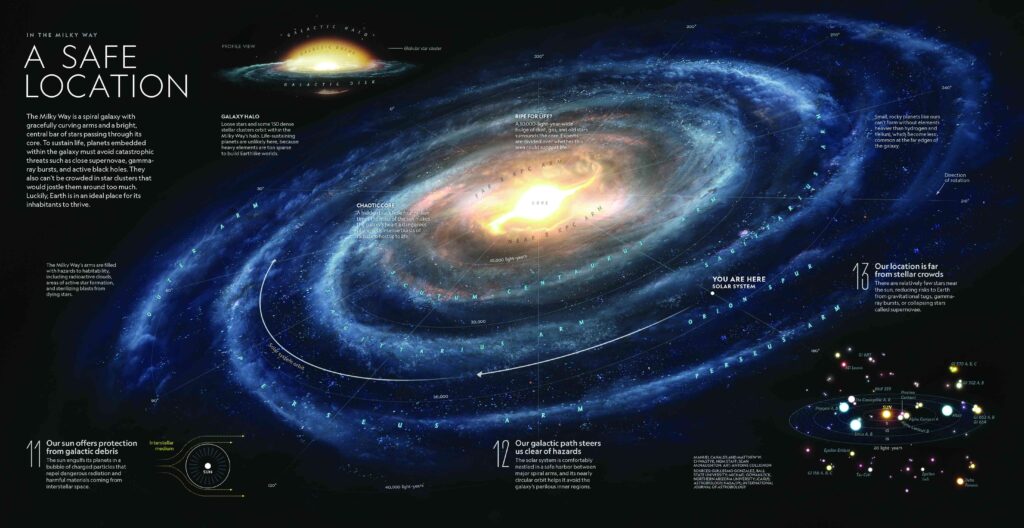

根据2015年普朗克卫星所得到的最佳观测结果,宇宙大爆炸距今约138亿年(根据维基百科)。它是我们现今观察到的空间、时间以及其内的物质和能量的起点。由于宇宙太过浩大,其中距离我们太过遥远的部分我们永远也无法探知到,也即那部分中的结构、星系、星体等发出的光线或辐射永远也无法到达我们。就“可观测宇宙”而言,其半径约为465亿光年。在“可观测宇宙”中可能有2万亿个星系,银河系(Milky Way Galaxy)只是其中的一个。在我们位于的银河系,其半径约为5~9万光年,其内约有1~4千亿颗恒星,太阳只是其中的一颗;太阳系(Solar System)半径约3.95光年,距银心约2.6万光年(如果太阳到其最远行星海王星的距离相当于25分的美元硬币的大小,银河系的大小则有如美国大陆),太阳系年龄约45.68亿年(根据维基百科),太阳以每秒约220公里的速度在银河系中运行;地球,我们的家,平均半径6371公里,距离太阳约1.49亿公里,绕太阳的运行速度为每秒29.78公里。

第二节. 由一至万物 —— “大爆炸”理论揭示的宇宙演化的过程

上一节的描述用到了一些物理学的知识,这里笔者尝试对其中理解宇宙演化过程有帮助的基本过程做一简短介绍,以期向读者描述宇宙是怎样从最初的只有基本粒子发展到现今精彩纷呈的状态的。

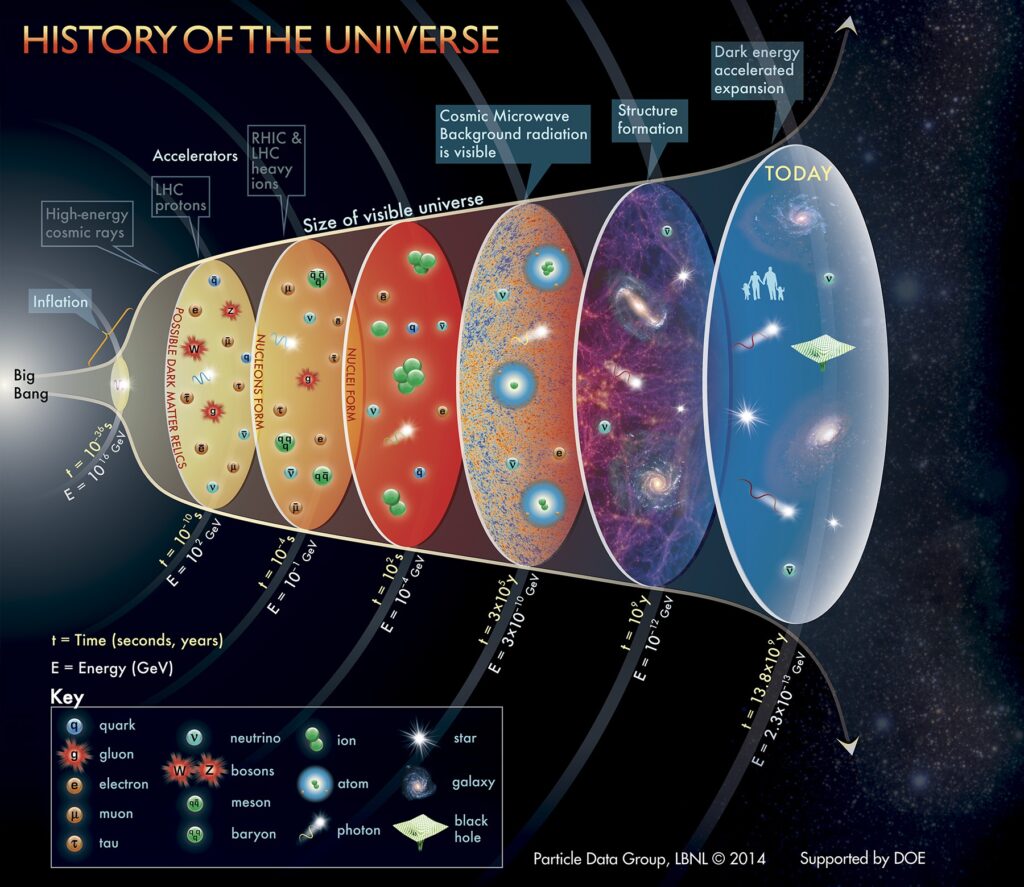

现代物理学家和宇宙学家主要由对“哈勃常数”的测量而推导出“大爆炸”发生在约138亿年前(根据维基百科),这个宇宙形成时的“大爆炸”与我们普通认知的空间中的因物质和能量产生的爆炸不同,宇宙形成时的“大爆炸”是产生出我们所处的包含空间、时间、物质和能量的宇宙的“第一事件”,在此事件未发生前不存在人类可以认知的空间、时间、物质和能量及包含这一切的宇宙。由于历史原因出现的“大爆炸”的叫法其实具有一定的误导性,与我们在生活中观察到的瞬间导致物质无序性猛烈增长的爆炸不同,宇宙形成时的“大爆炸”是瞬间发生的物质的基本粒子从最初的高能低序状态向低能高序状态的转变,并且空间从不存在到出现,进而猛烈膨胀的过程;正是从这里开始,宇宙开始演化出了我们今天熟悉的样子。到目前为止,还没有理论和证据能够描述膨胀初始的极短瞬间内的宇宙状态,即“大爆炸”理论还无法对宇宙的初始状态作出任何描述和解释,事实上它所能描述并解释的是宇宙在初始状态之后的这138亿年来的演化图景。

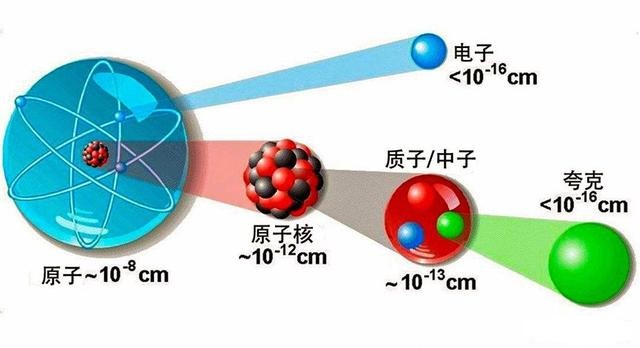

我们知道物质是由分子及组成分子的原子组成的;原子由中间的原子核及核外电子组成,原子核又包含质子和中子;在质子和中子内部又存在夸克及在夸克中传递强核力的胶子。在“大爆炸”开始的那一刻“暴胀”结束后,构成宇宙的物质应该是只包括夸克-胶子的等离子体,以及其它所有基本粒子组成的高温电浆状物质。在炽热稠密的不透明的物质中,大量光子在其中被来回散射而无法穿透。宇宙这时还处于混沌状态。

与水分子随温度的降低从气态,到液态,再到固态的相变类似,早期的宇宙至少经历过几次相变。第一次相变发生在大爆炸后约万亿分之一秒,此时的温度约为10^16摄氏度(比太阳的核心还要热10亿倍),宇宙中的粒子第一次获得了质量从而开始减速;第二次相变,在大爆炸后约一毫秒(此时“暴胀”阶段已结束),宇宙中所有的自由夸克结合在一起从而形成了质子和中子;再后来的“太初核合成”阶段发生在大爆炸后大约10秒到20分钟的时间间隔内,此时由质子和中子随着温度的降低结合产生了氢、氦、锂各同位素的原子核,此后氢、氦、锂各元素的丰度几乎就固定了(如前所述,现代物理学对丰度的理论计算与我们现在的测量值基本一致); 最后一次相变发生在大爆炸后约38万年时,在温度降为3000开尔文时,自由电子和质子及中子得以结合形成为氢、氦、锂这三种稳态电中性的原子(其中只有一个质子和电子的质量最轻的氢原子占绝大多数),从此刻开始光就可以在宇宙中自由地穿行,这就是“宇宙微波背景辐射”的起源。

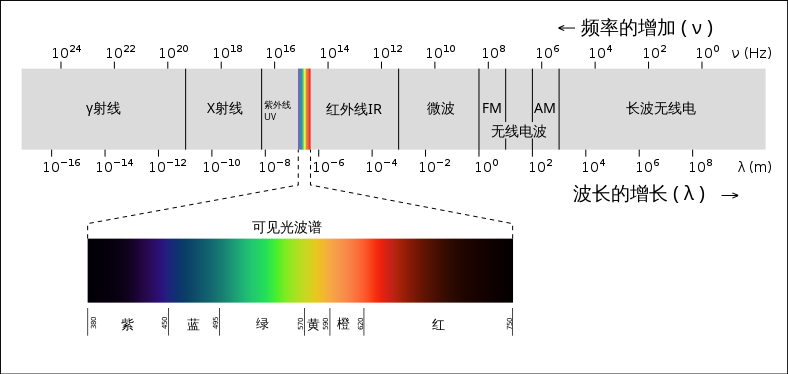

1965年,贝尔实验室的阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊架设了一台巨大的喇叭形状的天线,用以接受卫星信号,但他们无意中发现,在波长为7.35厘米(即4080兆赫兹)的波段一直存在一个各向同性的辐射讯号,后经普林斯顿大学的物理学家罗伯特·迪克(Robert Dicke)分析,此4080兆赫兹的讯号对应的是3.5开尔文的黑体,与伽莫夫预言的5开尔文十分接近,后又经多方论证确认了该辐射讯号,就此发现了“宇宙微波背景辐射”。要理解“宇宙微波背景辐射”这个概念,关键是理解为什么它的名称里含有“微波”和“背景”两个词。在大爆炸后约38万年温度降为3000开尔文时,光子开始第一次在宇宙中穿行,经过宇宙这将近138亿年的膨胀,这些光线的波长也随着空间的膨胀而被拉长(即宇宙学红移)到了不可见的“微波”波段;大爆炸后约4亿年时的恒星和星系的形成,都远在这些最初的、最古老的光之后,因而这些光可以理解为现在散布在宇宙这个大舞台中的恒星和星系的“背景”一样,也即因为宇宙学红移,现在可观测到的第一批光线的残余是遍布宇宙的背景微波。

我们知道一天有86400秒,如果用一天的长度类比宇宙现在的年龄138亿年,那么光线出现时的38万年就相当于一天刚刚开始时的第2.4秒,也就是说,接近于时间的起点。理解了“微博背景辐射”,至此就不难理解为何韦伯望远镜专门探测红外线 —— 韦伯望远镜就是用于更精准地探测时间接近起点时宇宙的样子。

从星系红移观测到的哈勃膨胀、对宇宙微波背景辐射的精细测量、宇宙间轻元素(如氦)的丰度的测算,到现今观察到的遍布宇宙中的大尺度结构和星系、星体演化,使人们认识到了曾经听起来感觉难以置信的“空间和时间具有起点”的概念,其实是正确的。宇宙在最早期应该是一团炽热稠密的等离子体,经过膨胀降温在第38万年时形成第一批原子使光线得以自由穿行,又经约4亿年膨胀后因为万有引力由气体云形成第一批恒星,后来恒星团又形成像银河系、仙女座星系、大麦哲伦星系等这样的星系,在星系之上还有星系团及超星系团的大尺度结构,最终发展到138亿年后现在的样子。

从地球的角度来说,我们的星球及其上的所有生物之所以能够存在,从物理及化学的因素来看,是因为自然元素的存在和它们形成化学键的方式,这让矿物质、岩石和生物活性分子得以存在,还因为太阳在核聚变过程中释放出来的热量可以持续不断地为地球提供外部能源。

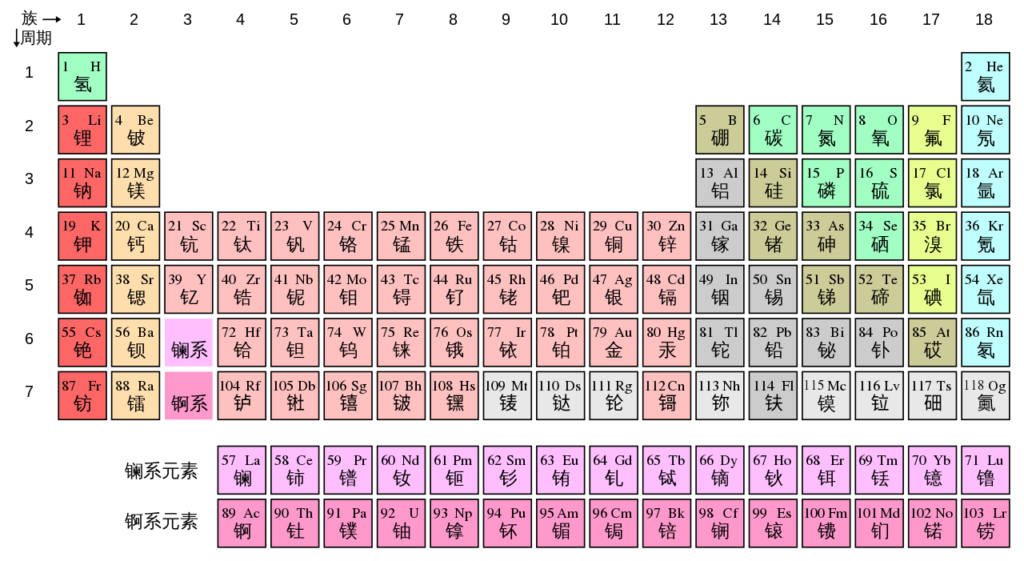

那么从我们脚下用以立足的岩石到身体内构成细胞的生物活性分子是怎样形成的呢?在自然界中,有92种不同种类的原子,从氢到铀,它们被排列在元素周期表上,每种原子在表中的位置取决于其原子核中质子的数量。元素周期表从1号元素氢(原子核中含有1个质子)开始,到92号元素铀(原子核中含有92个质子),92号元素之外的超铀元素则绝大多数为人工合成。我们已经知道氢原子是在大爆炸后约38万年时生成的,同时生成的还有少量的2号元素氦的原子和3号元素锂的原子,那么元素周期表上的4号铍原子直到92号铀原子在自然界中是怎么出现的呢?只有“太初核合成”产生的头三种元素的初期宇宙显然无法演化出我们今天所见的宇宙的样子。要理解这个,就要涉及到“恒星中的核合成”过程。

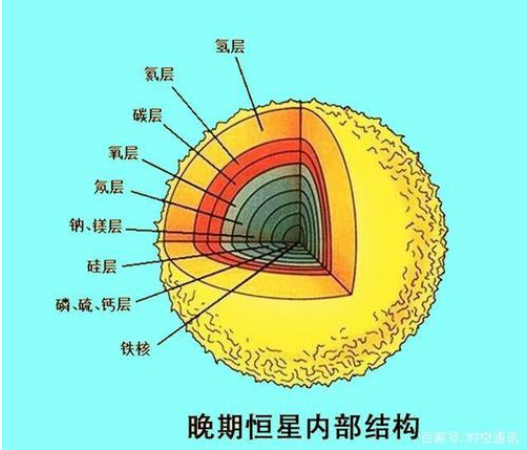

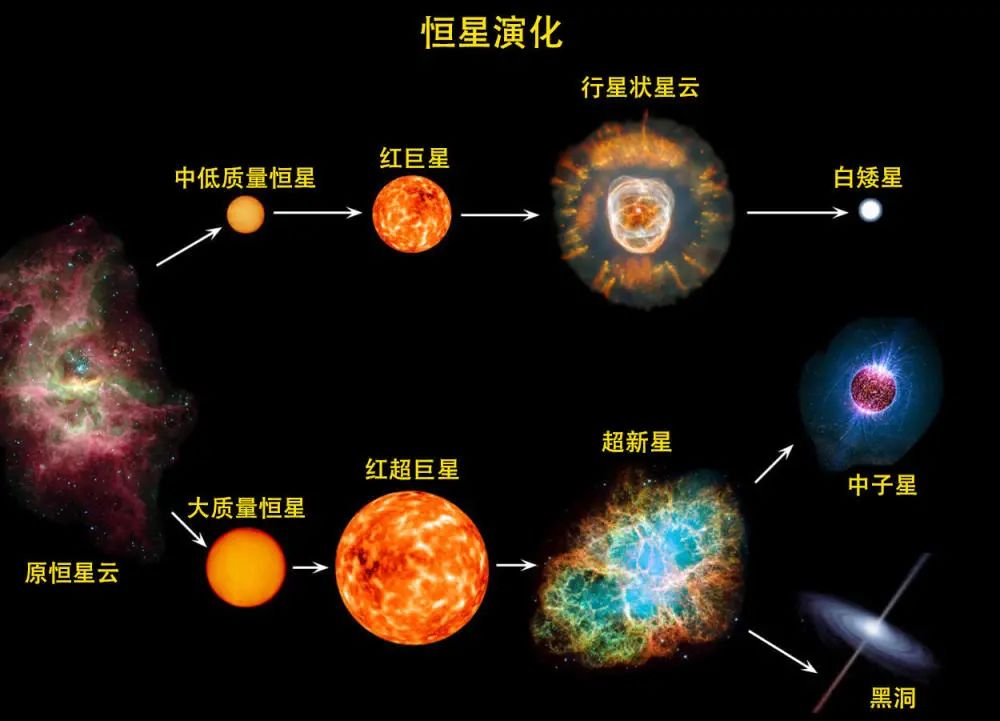

在初期宇宙中的原始气体经过万有引力的聚集,逐渐形成了恒星。当一颗大质量恒星内核的氢元素全部在核聚变作用下转化为氦元素,同时持久释放出大量的热能后,恒星的内核就会向内收缩,使内部的温度继续升高,直到氦元素能够参与核聚变反应。当氦耗尽时,恒星核会进一步收缩并升温。像太阳这类质量的恒星无法获得足够高的温度以使核聚变长久地进行下去,但质量比太阳大得多的恒星因其具有更强大的引力,其中心温度可达10亿摄氏度。在生成第6号碳元素的过程中,这些恒星会释放出更多的能量,并引起一系列核聚变反应,产生出更重的原子核如氧、氖、钠、硅等,直到第26号元素铁为止(产生岩石所需的元素基本上是硅、氧、镁和铁)。此时的星体就像一个洋葱结构,氢和氦还在最外层燃烧,而较热的内层物质按照元素周期表的排列顺序由外向内依次逐层分布。

铁原子核由于比其它任何原子核结合得都要紧密,必须向系统增加能量(而不是从系统中释放出能量)才能形成比它更重的原子核,因此,当恒星的内核都被转化为铁后,恒星将会面临一场能源危机。像太阳这样质量的恒星,在这时会逐步转变成一颗只能发出微弱光芒的“白矮星”。如果一颗大于太阳质量的恒星中心铁原子核的质量达到1.4倍太阳质量时,铁原子核会在引力的作用下继续向内坍缩,同时释放超大能量从而发生一次具有惊人闪光的星体爆炸,外部物质被抛向太空,这些被猛烈地抛回太空的海量的碎片中包含了直到26号的铁在内的混合在一起的各类元素,其中以氧、碳、氮、硅和铁最多,这一过程就是“超新星爆发”。那么比铁更重的其它元素是怎么生成的呢?原来星体在坍缩时内层产生的更高的温度,和外层在爆炸时对内产生的冲击波,二者的能量一起注入系统可促进少量的周期表中其它元素的产生,直到第92号元素铀为止。可以看出,恒星中的这个核合成过程就像是宇宙自带的炼金术,从初始的1号氢元素开始,通过在引力作用下物质吸积凝聚形成恒星,恒星内部核聚变将元素逐一分层递进转化,加上最终壮丽的爆炸抛射,为宇宙带来了各类元素,这样才使我们今天熟悉的像太阳系这样的恒星-行星系统的世界的存在成为可能。

通过对遥远星体的观察和计算机模拟,现代科学认为太阳系在它形成的初期应该是一团巨大的气体、尘埃和小块岩石等物质组成的星云团,受到某种冲击(如来自超新星爆发的冲击波)而局部开始收缩,大部分星际物质因引力作用在收缩区聚集而形成了原始太阳,且原始太阳因某些原因(比如其它天体碰撞)而具有自转,则位于原始太阳周边的其它物质也在太阳自转的带动下因引力开始围绕中心区域旋转,逐渐形成了扁平的吸积盘结构(结构类似土星环但面积远为更大更广)。后来在吸积盘的区域,因为引力固体物质和气体物质开始逐渐各自吸积,形成了以太阳为中心依次向外的原始的岩石结构为主的水星、金星、地球和火星,气态结构为主的木星和土星,以及冰态结构为主的天王星和海王星,这些太阳系的行星。原始太阳内部也在自身重力的作用下开始发生热核反应,向外源源不断地输出能源。在地球形成的早期,由于其附近太阳系吸积盘内的岩石及固态物质等尚未完全聚集到周围行星的星体中去,地球频繁地受到陨石的轰击,其中一次较大的轰击将地球的一大块组成物质轰出到围绕地球的轨道上,这些围绕着地球的物质自身又开始在引力下聚集,慢慢形成了地球的卫星月球。

必须指出的是,现代科学对宇宙的起源的描述,对前文提及的第二次相变中“暴胀”阶段结束及其以后宇宙的演变过程来说,应当是极为准确的 —— 我们的理论计算和在实践中的观察,均为我们展示了包括元素的核合成、微波背景辐射、恒星的生命周期、星系的大尺度结构等宇宙现象与我们对底层物理机制的理解及其高度地吻合,这也提示了科学家可以将已知物理机制用以研究可观测宇宙。 但由于人类知识和科技的局限,科学还无法描述在第二次相变初期及其前,即“暴胀”(“大爆炸”后约一毫秒)及其前,到底发生了什么。物理学中称“大爆炸”的原初状态为“宇宙奇异点”,在“奇异点”宇宙没有空间,宇宙半径尺度趋近于零。“奇异点”是一个密度无限大,热量无限大,温度无限高,压力无限大,时空曲率无限大,体积无限小的“点”;在这个点,目前所知的物理定律无法适用,“大爆炸”理论无法对宇宙的初始状态作出清晰的描述和合理的解释。

由最初的位于“奇异点”处的夸克-胶子电浆,经由宇宙早期快速膨胀并冷却及“太初核合成”,以及后来“恒星中的核合成”,能量、空间和物质籍由时间的演变,宇宙逐渐具有了今天的样子。小到你我身体中的细胞内的蛋白质分子及组成它们的原子,中到我们称为家园的地球和为它提供依托的太阳系,大到包括银河系的”室女超星系团”这样的大尺度结构,物理宇宙中一切的一切,全部都起始于那最初的神秘的一瞬。就人类的物质身体而言,我们确实都曾是“星尘”。

第三节. 自然背后的“超自然” —— 叹为观止的宇宙微调

也许有人认为宇宙的起点热大爆炸后,给以时间和概率,智慧生命就会在宇宙某处出现。 然而在过去的半个多世纪里,物理学家们逐渐意识到关于宇宙的几乎所有方面如膨胀的速度、物质的总量、基本力的强度等都处于精确而微妙的平衡中。正是这些平衡使得今天这样的宇宙和地球上的生命得以出现,其中绝大多数因素哪怕只偏离一丁点儿,任由时间和概率如何尝试,都难以实现我们现今理解的现实存在。例如,在自然界的基本力、粒子的组成及宇宙的特性方面:

– 如果引力常数偏大些许,则恒星会因过热而很快燃尽;如果偏小些许,星体就无法形成。

– 如果电磁力稍微偏大或偏小,则原子的结合,及由原子组成的复杂大分子,就无法产生。

– 如果强核力只增大些许,就不会存在氢元素;如果弱一点点儿,则宇宙中只能存在氢元素。

– 如果弱核力稍有不同,或则恒星中无法存在足够多的氦元素去产生其它重元素,或则恒星会过快燃尽致使其无法演化为超新星进而使重元素遍布宇宙。

– 如果宇宙常数稍向正数偏移,宇宙就会分崩离析;如稍向负数偏移,宇宙就会坍缩。

– 如果宇宙初始熵值过高,意味着初始质量、能量的无序性过高,则无法形成后来有序的宇宙。

– 如果光速过快,则恒星发光会过强,如过慢,则恒星发光会太弱。

– 如果质子和电子的质量比稍有不同,则生命的关键组件如DNA就无法形成。

– 如果中子对质子质量过大,则对生命重要的重元素会太少;如其过小,则恒星将过快演变为中子星或黑洞。

以上只是定性的分析,要形成我们今天这样有序的支持高等智慧生命的宇宙,以下这些数值可以让我们感知这些物理学和天文学中的数值、常数和初始条件的精度是多么的让人叹为观止:

– 引力常数,微调精度约为 1 : 10^34 [10^34表示10乘方34次,其结果为1的后面有34个零,下同]

– 电磁力比引力,微调精度约为 1 : 10^37

– 宇宙常数,微调精度约为 1 : 10^120

– 宇宙质量密度,微调精度约为 1 : 10^59

– 宇宙膨胀速率,微调精度约为 1 : 10^55

– 宇宙初始熵值,微调精度约为 1 : 10^(10^123) [10^(10^123)表示10乘方10^123次!!!]

如果以上数字太抽象,那么这里给出一个直观一些的描述 —— 10乘方40次(即10^40)有多大呢?美国国土的面积983万平方公里,地球到月球距离38.4万公里,一枚25美分硬币直径24.26毫米、厚度1.75毫米。 10的40次方枚硬币排列堆砌,可以覆盖27300亿个美国的面积,且厚度从地球一直到月球。

在精细的微调(Fine Tuning)上,像以上这样的物理学和宇宙学参数现在所知的大概有30多个。

在我们更熟悉的地球环境方面,科学家也观察到至少以下多种因素的组合,才可让地球成为适合生命、特别是高等生命生存延续的星球:

– 持续的地表板块运动和适当的热地核组成: 有利元素循环,构造大陆和山脉,也产生地磁场(科学尚无法解释地磁的形成运行机制,有假说认为是地球内部放射元素鉀40、鈾235、鈾238、钍232等的衰变产生的热能,使地球内部的液态铁对流,从而产生磁场)。

– 适当强度的地磁场: 阻挡有害的宇宙射线,并保护大气层避免其被宇宙射线剥离(现今的火星就是反例)。

– 存在恰当比例的液态水: 水能溶解输送养分,水的大比热容,加以冰盖、沙漠、云凝结核等地球表面反射率温度动态调节机制,以保持地表温度稳定。

– 适当的硫含量和硫循环: 保证生命化学得以正常进行。类似硫这样的对生命起关键作用的地球元素循环还包括:碳循环、氧循环、氮循环、磷循环、钙循环、钠循环等。

– 行星适量的大气组份,氮气、氧气、二氧化碳等比例恰当,大气透明;臭氧层透入可见光,屏蔽紫外线,支持生命;大气连同地磁场保证只有生命需要的可见光部分可以达到地表,而可见光带只占电磁波谱中很窄的范围。

– 平衡的从微生物、植物、动物到人类的生态链系统:所有生物与整体环境相互影响、相互制约,保持稳定的动态平衡。生态系统是开放的动态系统,不断有能量和物质的输入和输出。一方面是太阳辐射能和无机物通过生产者(植物)的光合作用被转化为有机物存留于生态系统中,供给一切生命的需要;另一方面是生态系统中的有机物被各级消费者(动物和人类)摄取,并在转化、呼吸和排泄等生理过程中不断地消耗掉。有机物还可以通过人类的收获、地表水和地下水的流出等方式从系统中输出。生态系统中的分解者(微生物)又把生态系统中的植物和动物残体分解和转化为无机物,归还给环境,供植物再利用。生态系统中的能量和物质每时每刻都在生产者、消费者和分解者之间不停地流动和转化。

– 具有月球这样比较大的卫星:月球引力保持地球倾角几乎恒定在23.5度,使地球上绝大部分地区有较温和平均的四季交替(在北半球的夏季,地球北极更偏向太阳;六个月以后,地球公转到太阳的另一侧,地球南极更偏向太阳,南半球的夏季就来到了)。潮汐对地球自转速度和海洋生态具有关键作用。水星和金星没有卫星,火星有两个很小的卫星,所以它们的表面温度都不均匀。

– 行星质量适当:星球质量太大则所有生物不会超过昆虫的高度,也不利于山脉形成;质量太小则无法保证星球具有适当组分和厚度的大气,行星内部热量也会耗散太快。

– 位于太阳系适居带:如果地球再向太阳靠近5%,则地表温度会升高至900华氏度,类似金星的失控温室效应;如果再远离太阳约20%,则地表将会出现失控冰河化如火星般荒芜。

– 行星公转轨道几乎是圆:地球绕太阳轨道的偏心率在0.0167左右,几乎为正圆,伴以地球的自转,使其光照持续、规律、均匀,极大地保证了地表温度稳定。

– 具有像木星这样的大质量的临近行星:临近的木星和土星吸收了绝大部分具毁灭性的小行星撞击。另外木星的直径是地球的11倍, 质量是地球的318倍;木星的轨道近似为圆形,使地球的轨道得以保持几乎正圆形。

– 太阳质量和元素组成、能量来源、辐射机制和演化过程:比太阳更重的恒星的寿命较短,并且在活跃期的亮度变化会更明显,太阳这样的“黄矮星”保证恒星发出持续稳定的光线,在每11年的黑子周期内的变化只有千分之一; 另外如果太阳太大则对地球会形成“潮汐锁定”,地球将永远只有一面冲向太阳。“黄矮星”发出的红、黄光的混合使光合作用效率远较“红矮星”的偏红光为高,而银河系中接近85%的恒星是“红矮星”,“黄矮星”约为10%只是少数。如果围绕“红矮星”的行星上想有液态水存在,那么这样的行星就要更靠近其主星,但是这样会致使潮汐效果增大,最终有可能导致“潮汐锁定”。另外“红矮星”的“日冕”也会比较大,致使其过多的“太阳风暴”会消耗行星大气中的臭氧含量,而臭氧对于屏蔽来自恒星的对生物危害最大的短波紫外线具有重要作用。

– 太阳系位于银河系的适居带:太阳系位于在银河系的旋臂夹缝中,远离超新星爆发活跃区。如太阳系离银心太近则会处在高能辐射线的包围中,如离银心太远则很难吸积重元素(在此处重元素丰度低)致使生命成为不可能。并且太阳系靠近银河系的共旋圆周,太阳系不必穿越银河系的危险地带。

– 银河系存在重元素: 银河系按质量和亮度来说处于所观察到的星系中最高的1%到2%,质量越大的星系就越容易从最初的氢、氦元素生成重元素。

– 银河系是棒旋星系:宇宙中存在大量椭圆星系(其内恒星的运行较随机,缺乏重元素而无法形成地球这样的行星)和不规则星系(于椭圆星系又次之),它们均不利生命产生和延续。

– 位于宇宙适居时期:现今宇宙富含重元素,但却少有高强度宇宙辐射事件。

– 行星地表富有多种丰富的矿藏等资源:致使高等文明得以出现、发展和延续。

– 行星为高等智慧生命提供宇宙观测的可能:地球透明的大气以及太阳系在银河系中较暗区域两个因素使人类从地球观测研究宇宙成为可能。比如观察日全食: 太阳比月球大400倍,但也比月球离地球远400倍,这致使太阳系八大行星(和它们的63个卫星)中,地球-月球系统是唯一可见日全食的星球;日全食时,人们能观测色球层和日冕等太阳大气现象,故观测日全食是天文学家研究太阳大气的绝佳时机;日全食也对1919年验证广义相对论起到了关键作用;日全食还使天文学家得以根据历史记录计算过去地球运行轨道的变化,使得将几千年内的古代日历和现代日历得以对应成为可能。地球这样的星球能够为高等智慧同时提供可居住性和可研究性。

所有以上这些因素必须维持在非常窄的区间,任何基本参数如果发生了哪怕些许的改变,宇宙也将无法形成物质、天文结构、元素多样性,更勿论及我们所理解的生命的出现、存在以及那所最终带来的最高等生命理解宇宙的可能性。

宇宙和人类的产生只是一系列简单的偶然事件吗?有多少有理性的人相信从最初的基本粒子到人的意识和思想这样一长串的极小概率事件由此致彼得发生一定是“简单”的“偶然”吗?2002年11月期的《发现》杂志刊登文章《为什么存在生命?》指出:“宇宙(的存在)不可能,十分不可能,极度地令人震惊地不可能”。

牛津物理学家、量子计算先驱戴维·多伊奇(David Deutsch)指出,如果有人声称自己不认为宇宙的这些微调特征有什么令人吃惊的话,那他只是把自己的头埋在沙子里 —— 这些特征非常令人吃惊!

数学家、天体物理学家弗雷德·霍伊尔爵士(Sir Fred Hoyle)在谈到碳原子暗示出其背后的设计痕迹时说:“对这些事实基于常识的解释,表明有一个超级智慧干预了物理、化学和生物学,在自然中盲目的机制根本就不值得一提。从这些事实所计算出来的数值,对我来说有压倒性的说服力,这个结论几乎是毫无疑问的。”

(A common sense interpretation of the facts suggests that a superintellect has monkeyed with physics, as well as with chemistry and biology, and that there are no blind forces worth speaking

about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question.)

物理学家、诺贝尔奖得主阿诺·彭齐亚斯(即“微波背景辐射”的发现者之一)说:“天文学把我们引向一个独特的事件,一个从无中被创造的宇宙,一个具有极其精妙的平衡、能为允许生命的存在提供合适条件的宇宙。如果排除这一讨论中小到荒谬的偶然性,现代科学似乎在建议,存在一个在这一切底层中的‘超自然’的计划。”

(Astronomy leads us to a unique event, a universe which was created out of nothing, and delicately balanced to provide exactly the conditions required to support life. In the absence of an absurdly improbable accident, the observations of modern science seem to suggest an underlying, one might say, supernatural plan.)

艾伦·桑德奇 (Allan R. Sandage)是二十世纪最有影响力之一的美国天文学家,他是第一个计算出较准确“哈勃常数”、和较准确估算出宇宙年龄的天文学家,被誉为最杰出的观测天文学家。 在1985年于达拉斯举行的一次关于科学和宗教的会议上,将近60岁的桑德奇当着众多与会者的面,公开宣称他已经在50岁时选择相信基督教宣扬的神。他解释经过三十多年在天文学领域的研究,他认识到“大爆炸”是一个超自然现象,我们的物理学无法做出完全的解释;科学已经把我们带到了“第一事件”的面前,但是科学无法把我们往前再推进以使我们理解“第一原因”了。包含了空间、时间、物质和能量的宇宙的突然出现,向我们指出这一切需要有某种超越这一切的存在。桑德奇说:”我的科学研究告诉我这个世界的所表现的复杂性无法用科学完全解释,只有通过“超自然”我才能理解关于现实存在的神秘”。

(It was my science that drove me to the conclusion that the world is much more complicated than can be explained by science. It was only through the supernatural that I can understand the mystery of existence.)