第五节. 海陆曾迁移 —— 板块运动学说(Plate Tectonics / PT)

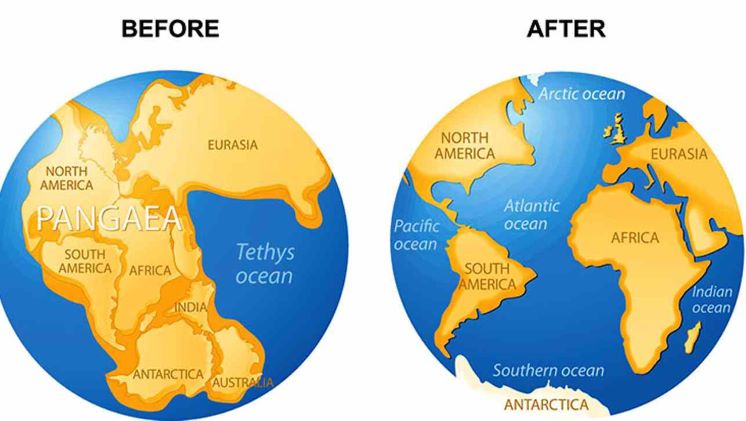

地质学中的“板块运动”(Plate Tectonics,又称“板块构造”)理论很多读者都听说过。早在十六世纪,荷兰的一位地图出版商就提出根据各大陆的边缘的形状,在地球的历史上现今的各大陆可能曾经接合在一起,并给出了图示。在1858年,法国地理学家、地质学家Antonio Snider-Pellegrini在他的著作《揭开创造及其奥秘》(La Création et ses mystères dévoilés )中探讨大陆曾为一体的可能性,并首次将他设想的处于“宾夕法尼亚世”(Pennsylvanian,即石炭纪的第二个“世”) 的、整个一体的大陆的形状描绘了出来。到了二十世纪初,德国天文学、气象学家阿尔弗雷德·洛塔尔·魏格纳(Alfred Lothar Wegener)以大西洋两岸地质性质及古生物化石的相似性以及古气象学为证据,将这个概念详细地阐述,逐渐发展出了“大陆漂移学说”(Continental Drift),指出大陆并非像人们的直觉观念认为的那样是一直固定不动的。他认为组成地壳的物质由于成分和密度不同,得以使由硅铝类岩石组成的大陆位于由硅镁类岩石组成的洋底之上。他推测全世界的各大陆在“石炭纪”以前是统一的一个整体,魏格纳给它起名叫“Pangäa”,意为“全部陆地”,中文翻译为“泛大陆”(Pangaea),它的周围环绕着一体的辽阔的海洋;后来,特别是在“中生代”后期,该整体古大陆在疑似天体引潮力和地球自转所产生的离心力的作用下(对真正的作用机制魏格纳本人承认他并不清楚)破裂成若干子大陆块,各子块在洋底的岩石层上“漂移”,逐渐形成了今日世界上大洲和大洋的分布情况。魏格纳多次到格陵兰岛上荒凉的雪原考察,终于在1930年他第四次到格陵兰考察时,在他的50岁生日当天遭遇意外遇难,遗体直到半年后才被发现,并被安葬在了格陵兰。先驱魏格纳的学说由于缺乏对推动大陆漂移的动力学机制的具有说服力的解释,在被公布的头几十年里,经常招致怀疑和批评。

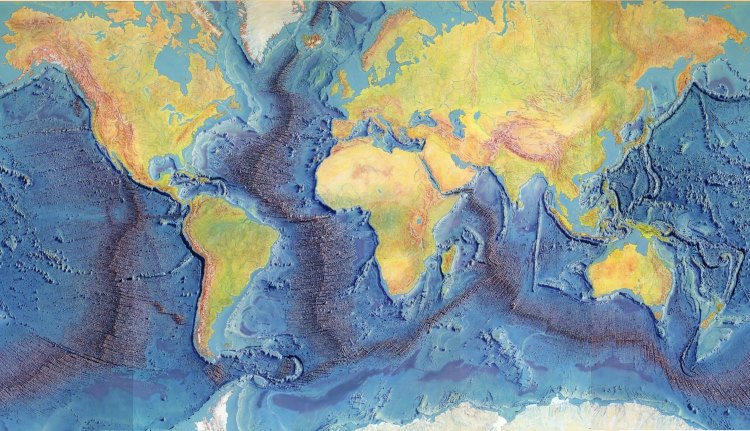

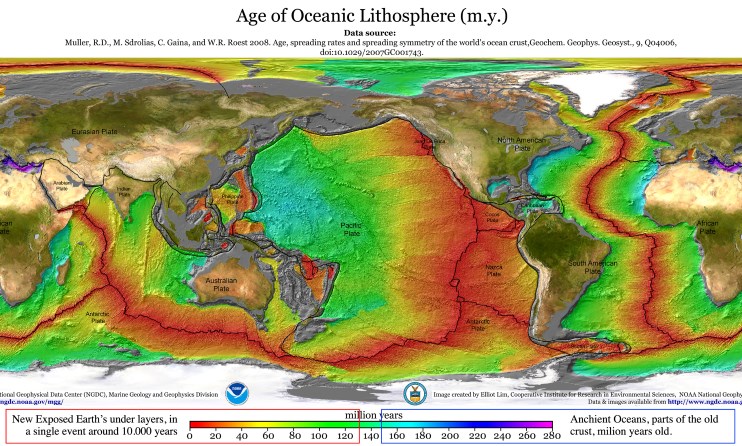

而在另一条线上,早在1872年,试图在大西洋底铺设电报电缆的考察船发现大西洋正中央的海底高度有大幅的升高。在1925年,声纳证实了大西洋底存在一条长带状的山脊。到了1950年代,全球海底地图被制作了出来。图5.2显示一张现代的全球海底地图,在这张图上,最明显的一个特征就是在各大洋的靠近中间位置的那条全球连贯的总长超过八万公里的、宽度约一千公里的“大洋中脊”(Mid-ocean Ridge),又叫“中央海岭”。在这条贯穿全球的海底山脊的 大部分的正中有狭长的裂谷,山脊的最高处一般在海平面下约2500米,山脊两侧根部更深,约在海平面下5000米。这一时期学者们应用放射性测年法测算洋底玄武岩(Basalt,一种岩浆岩、洋底的岩石几乎全部为玄武岩)的年龄,发现越靠近洋中脊的岩石的年龄越年轻,越远离洋中脊的岩石年龄越古老,而且在洋中脊两侧岩石的年龄承呈对称分布。引人注意的是,最古老的海底玄武岩的年代一般没有超过被认为的两亿年、即“侏罗纪”时期的,而我们知道在陆地上发现的最古老的海洋生物化石是位于“寒武纪”,问题是:大洋底部岩石比“侏罗纪”古老的部分哪里去了。

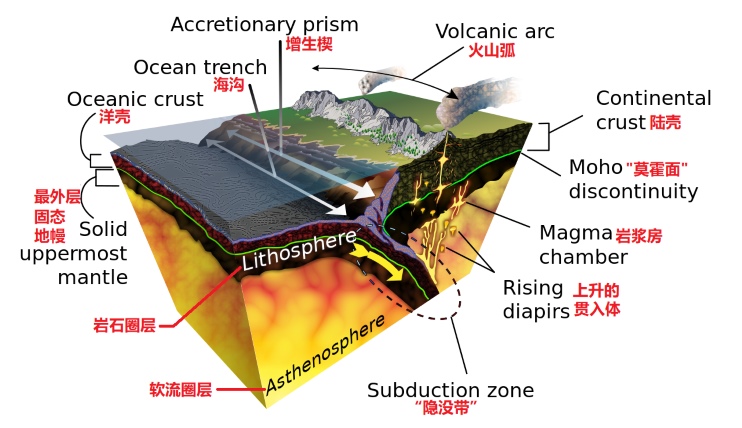

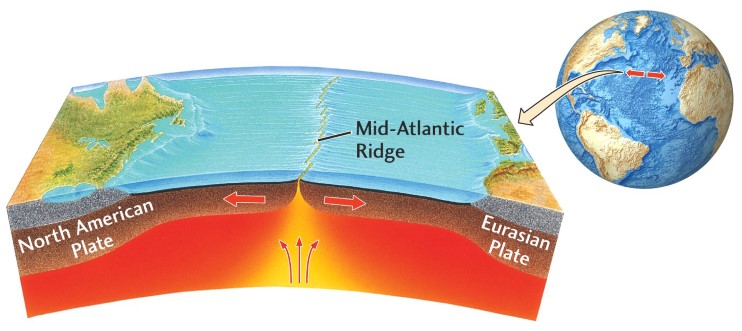

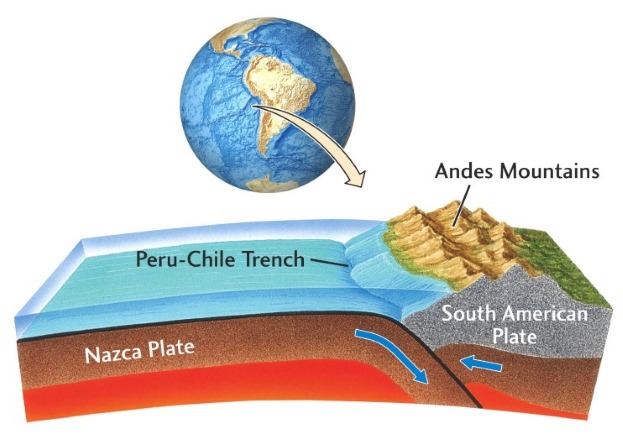

到了1960年代初,美国地质学家罗伯特·迪茨(Robert S. Dietz)与哈里·赫斯(Harry H. Hess)指出,大洋中脊裂谷两侧的玄武岩在分别向相反的方向缓慢地移动,也就是说全球的洋底以该山脊处为分界在不停地向两侧扩张(Seafloor Spreading)。赫斯分析,地幔中的物质内存在热对流(mantle convection ),热对流的表现是较冷、密度较大的物质下沉,而较热、密度较小的物质上升。贯穿全球的海底山脊正中的深谷是地幔内高温熔融物质上涌的出口,这些物质从深谷中涌出后就覆盖在原来的洋壳之上向裂谷的两侧流淌、冷却、固化,最后各自变成两侧洋壳的一部分;而原来的洋壳岩块整体也会同时不断地向与深谷的相反方向移动,最终它们会在某些海沟(oceanic trench)处因比大陆的整体岩块密度大、位置低而俯冲入到大陆岩块的下方,逐渐到达地幔而被熔融,以大洋中脊为界的两侧的洋壳因这个像“传送带”一样的过程、实现了从中脊处“出现”、到海沟处“消失”这样的长消的平衡(海沟处也被今板块理论称为“隐没带”)。这个过程的示意见以下的动图。

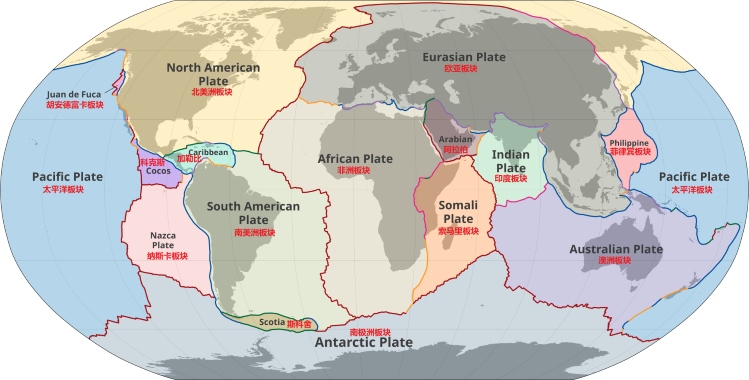

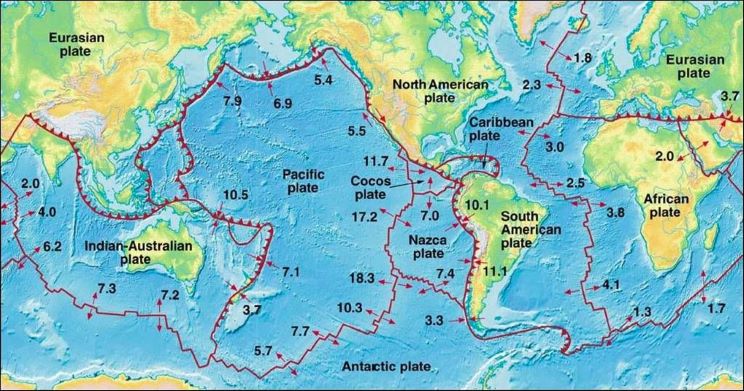

基于以上的原理,到了1960年代末,学界以海底的洋中脊、各深海沟、陆地缝合带等海陆大地质构造为边界,将全球的地表岩石圈层分割为大小各不相同若干块相对独立的构造单元,即“板块”(Tectonic Plate),全球存在几个大板块(非洲板块、欧亚板块、北美板块、南美板块、印度板块、澳洲板块、太平洋板块、南极洲板块等)和若干个小板块,见下图。从这里可以看出,绝大多数的板块均包含一个或一个以上的大陆,大的板块中只有在今太平洋范围内的“太平洋板块”和“纳斯卡板块”在包含上是几乎纯海洋性的。现今测得的大西洋底岩石从海岭向两侧移动的速度大约是每年四厘米。按照这个速度,洋底地壳被渐进地质学认为可在二至三亿年间更新一次。

这样,从魏格纳的大陆是在移动的观念开始,经由对海底扩张的原理的认识,学界终于发展出了全球板块构造的概念。板块构造学说认为,现今地球的岩石圈层是由板块拼合而成,海洋和陆地的位置会随着板块移动而不断变化。与魏格纳起初的设想不同,大陆并非像船一样以一种未知的动力在洋底的岩石层上“漂移”,各大陆是被动地作为各板块整体岩石刚体的一部分在移动;各个板块在地幔的热对流的驱动下,以海岭和海沟等为边界,以复杂的形式互动,在地球的球面上分离、碰撞、挤压、错动,在边界上发生形变和俯冲等现象,以最初的一个整体大陆为起始,变化到了现今的模样。

在板块构造的概念框架下,现代地质学普遍接受的观点认为,地球上存在一原初的、整体的古大陆“罗迪尼亚大陆”(Rodinia),大概年代是在“元古宙”后期的“新元古代”(也即本文所称的“前寒武纪”),之后该超大陆约在“新元古代”分裂,分裂的陆块之后约在“二叠纪”再次合并为第二个超大陆即“泛大陆”(Pangaea),之后“泛大陆”在约“三叠纪”又开始分裂为北部的“劳亚大陆”(Laurussia)和南部的“冈瓦纳大陆”(Gondwana),这南北两个部分在“三叠纪”末期接着继续分裂,各陆块部分随着相应的板块开始进一步分裂、远离,直至今日地球上海陆的基本轮廓。必须强调的是,以“泛大陆”为界,越往过去推测的各大陆的形态和位置的线索就变得越来越模糊,“罗迪尼亚大陆”存在的线索由于被后续的板块运动频繁干扰,现今学界对其知之不多。下视频显示学界推测的从“泛大陆”开始到现今的各大陆,在板块的带动下,在不同的地质时间点上的位置;注意在此过程中各大陆,尤其是其边缘处的陆块会因相邻板块的相互作用而发生不断裂解、或者拼合和增生,内陆大广大区域多次被海水淹没,而陆地上众多的宏大山系也在相邻板块的碰撞推挤中纷纷被创生。

支持板块运动的、根据大量的地球物理、海洋地质、海底地貌、古生物学等方面的证据相当丰富,以下简要列出一些主要的:

1) 今各大陆于推测的“泛大陆”的组合边界上,多见如山脉、岩石、地质年代等地质特征的相似性,并且化石种类的相似性也常有发现(这个上文有述)。例如,北美洲东部的“阿帕拉契亚山脉”(Appalachian Mountains)和欧洲西部的“喀里多尼亚山脉”(Caledonian Mountains)具有相似的地质结构;再如一种小型的淡水生爬行动物“中龙”(Mesosaurus)的化石在南美洲和非洲的“二叠纪”地层中均被发现;又例如一种体型笨重、个头中等的食草性动物“水龙兽”(Lystrosaurus)的化石在南非、印度和南极洲的“二叠纪”和“三叠纪”均有发现等;

2) 海底玄武岩的年龄在洋中脊两侧呈对称分布,而且越靠近中脊越年轻,显示中脊为新的洋壳的诞生处(这个上文有述)。并且广阔的洋底的沉积物很少(在特定区域的大陆架位置附近具有大量沉积,原因见第八节),与大陆上广布的动辄上千米的沉积形成鲜明对比;

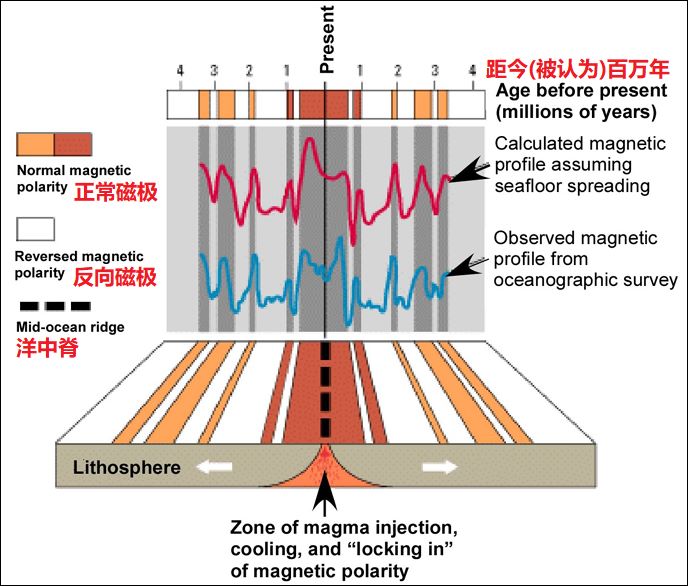

3) 磁化强度测量发现大洋中脊两侧的地磁异常记录是对称的。岩浆岩在形成时其内部的磁性矿物质被地磁场磁化,在岩石冷却凝固以后这些磁化信息就被固定地保留了下来。“瓦因—马修斯—莫莱学说”(Vine-Matthews-Morley Hypothese)认为,如果洋中脊两侧的玄武岩确实如“海底扩张”学说认为的那样是在以几乎相同的速度在向相反的方向移动,那么这两侧的岩石在冷却凝固的过程中,应该可以记录古代地磁的反转模式,并且这样的记录在中脊两侧的岩石中应该是趋向对称的。后来的测量确实证实了这一点,见下图;

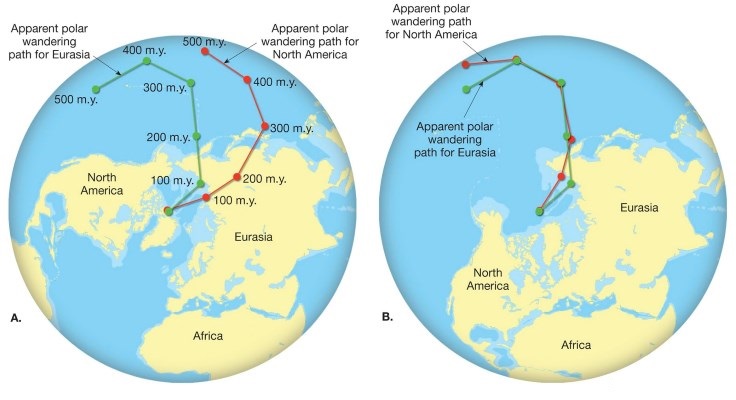

4)古地磁学(Paleomagnetism)根据岩浆岩内部的磁性矿物质在冷却凝固的过程中可以记录当时当地的地磁场信息的特性,从研究岩浆岩内磁性矿物质的剩磁(remnant magnetism)来判定古地磁极随地质年代发生的迁移。通过对全球多地的大量采样测量,就有希望推测出岩石形成当时的古地磁极点的位置和岩石所在的纬度。

当对同一区域的不同年代的岩石样本进行大量采样时,古地磁学就可制成对于这一区域的一条古磁极在地质年代中的移动轨迹的曲线,称为“视在极移”(Apparent Polar Wandering/APW)轨迹 。在对如北美大陆和欧亚大陆上的各自的“视在极移”轨迹进行对比时,发现它们并不重合,甚至相去甚远。然而我们知道古地磁极的真实位置沿历史只可能有唯一的一个轨迹。当把北美大陆和欧亚大陆按“泛大陆”的模样拼合在一起时,它们各自的“视在极移”轨迹才可较好地重合(见图5.6),这样的证据就指向了在地球的历史上,“泛大陆”应该是确实存在过的,现在各大陆的位置是板块运动从“泛大陆”的时期开始,将各大陆随其所在的板块大幅迁移的结果。这样的研究,结合其它的证据,可以帮助推测出“泛大陆”当时的形状、位置,以及后续各大陆在板块的带动下运动的轨迹(注5.1);

【注5.1:在进行大陆“视在极移”轨迹的研究时,其实是涉及了三个可能相互关联的运动,即地球自转轴的迁移(True Polar Wandering/TPW)、地球磁极的迁移(Geomagnetic Pole Wandering)、和各大陆因板块运动的迁移,这样的研究是十分复杂的 —— 各大陆的“视在极移”即岩石中的古地磁记录其实是它所在的板块的运动和地球磁极迁移这两个可能因素的叠加,但是有证据显示地球磁极的迁移速率要比大陆因板块运动的迁移速率大得多。在板块的运动之外,地球自传轴可因地球内部和表面物质质量的重新分布而发生迁移,地球磁极可因产生地球磁场的地核的外核内导电物质热对流的突变而发生迁移甚至反转。古地磁学的主要研究对象即地球磁极的迁移,是当今研究地球自转轴的迁移即TPW时最具量化性的工具,应用这一工具是基于“GAD学说”(Geocentric Axial Dipole Hypothesis),该学说认为除非在磁极逆转过程中,地磁极对时间平均后的位置始终与地球自转轴极点高度一致。在第七节我们会解释,为什么在大洪水期间,地球自转轴的迁移、地球磁极的迁移甚至反转、以及板块运动这三个事件极有可能是同时发生的。】

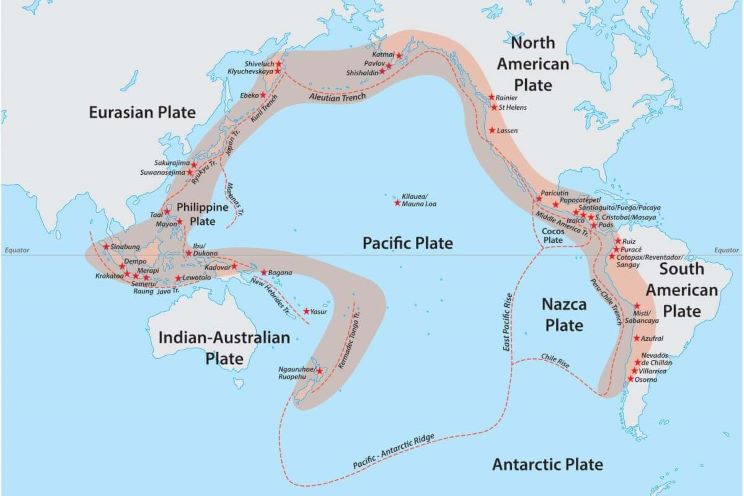

5) 在全球范围内,火山弧带、地震带、和岛弧带的分布与板块边界的分布位置趋同一致。如知名的“环太平洋火环带”(Ring of Fire),地球上90%的地震以及81%最强烈的地震都在该地带上发生,并且这些位置与环太平洋的深海沟的位置趋同一致(见图5.7a和5.7b),火山弧带和岛弧带的分布也有同样的特点。火山弧带、地震带、和岛弧带这样的链状活跃地质区域与板块聚合边界不稳定的、频繁的、大规模的岩石圈层摩擦、错动、俯冲、挤压、褶皱、断裂、熔融、岩浆涌出等的现象密切相关;

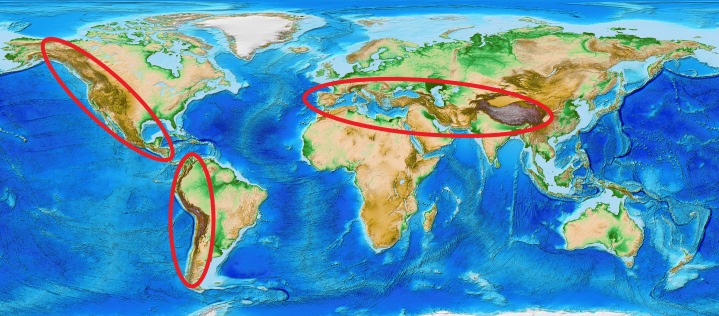

6) 全球范围内的新生造山带与板块的边界碰撞挤压作用区域高度重合。造山带(Orogenic belt)是造山运动(Orogeny)作用的地壳地带,新出现的山系会位于大陆“克拉通”(Craton,即古陆核)的边缘区域,可分为增生造山运动(由海洋板块俯冲到大陆板块之下形成,如安第斯山脉)和碰撞造山运动(由两个大陆板块碰撞而形成,如喜马拉雅山脉)。地球上主要的造山带是“环太平洋造山带”(Circum-Pacific Orogenic Belt)和“阿尔卑斯-喜马拉雅造山带”(Alpine-Himalayan Orogenic Belt)。

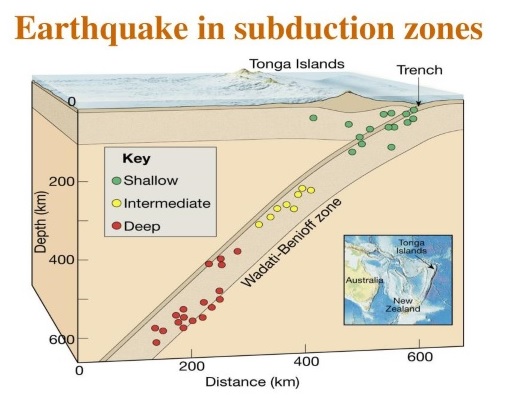

7) 在板块的某些交界处,如洋壳俯冲进入陆壳下方的海沟处“隐没带”(Subduction Zone)内,地震震源深度分布构成一个自大洋向大陆方向的倾斜带,即“贝尼奥夫带”(Wadati–Benioff zone),标志着大陆岩石圈层和大洋岩石圈层间在”隐没带“处具有特殊的构造运动面的关系。在地表,最浅的地震震源在地下约20千米处,而在“隐没带”内,震源可深至约670千米,并且震源深度由浅入深的变化发生在一个向下约45度角的区域内(见图5.8);

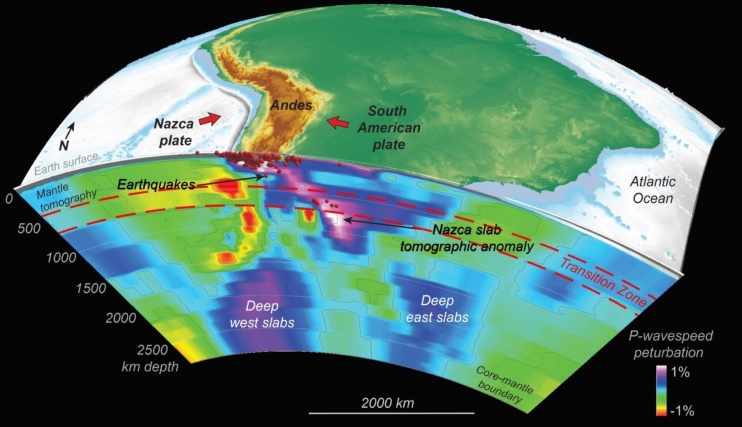

8) “地震层析成像”(Seismic Tomography)是一种利用天然地震或人为爆炸物产生的地震波,对地球地下物质进行的成像技术。它利用仪器接收到的数据,用软件反演计算反射和折射波路径位置,进一步制出速度异常区域的三维图像,来呈现地层构造中温度或成分区域的变化。Youtube上这个1分52秒长的名为《Seismic Tomography, Fly-through of a seismic tomography model of Earth》的视频形象地展示了使用该技术,对地幔中物质根据地震波传播速度的差异制出的不同温度区域的图像。在这样的技术所展示给我们的图像里,“隐没带”内俯冲的板块边界岩石圈层由于温度和周围地幔物质的显著不同,而被软件标志为不同的颜色,被循环入地幔的板块边界岩石圈层向下倾斜的形态清晰可见。视频链接:https://www.youtube.com/watch?v=gtHo3Yz1T1k;

9) 现今使用卫星,包括全球定位系统测量、卫星激光测距等方法测得各板块之间确实存在相对运动,其速度约在每年几个厘米的量级,各不同板块边界略有不同。

这里有必要对板块运动的机制作进一步的分析,以为对下文的理解铺路:

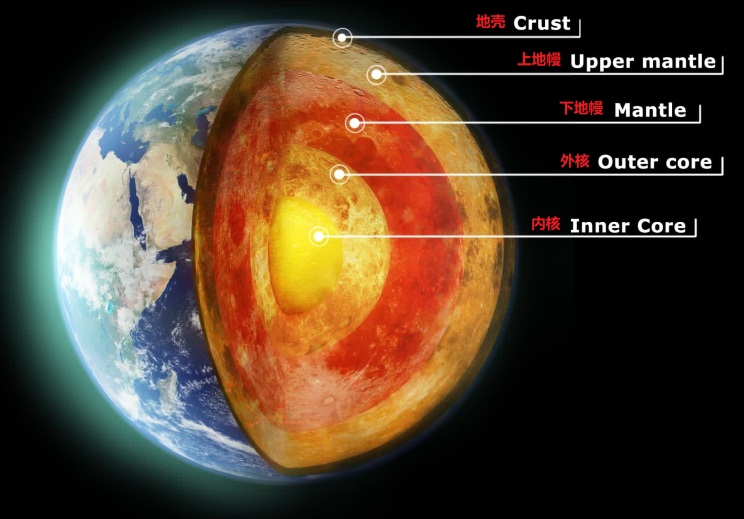

1) 地球的结构,根据地球物理学的证据推断,是层状的,按化学特性由外到内被划分为地壳(Crust)、上地幔(Upper Mantle)、下地幔(Lower Mantle)、外核(Outer Core)和内核(Inner Core)五层;其中地幔的物质在高温高压下为具有延展性的固体(基本为固态,但在合适的条件下在特定的区域可转变为准流态,见第七节),外核为温度与太阳表面相近、富含铁和镍的液态,内核为固态。按物理学特别是流变学(Rheology)特性,地球的最外层即地壳和地幔顶部,又可被分为“岩石圈”(Lithosphere)和“软流圈”(Asthenosphere),岩石圈层包括地壳和上地幔顶部固体的岩石,而软流圈层位于岩石圈层之下的地幔层顶部,是地幔层中机械性最弱的塑性可变形区域,其内物质存在部分熔融。或者更简单的说,岩石圈层就是地表最上部的固态区域,而软流圈层是位于地表这个固态区域和更深处的准固态地幔之间的弱塑性可变形区域(注5.2);

【注5.2: 陆地岩石圈层厚度一般在40千米到280千米之间。海洋岩石圈层厚度最小处一般在洋中脊的两侧5~10千米,最大处约140千米。软流圈位于岩石圈之下,其顶部上边界约为地表以下80至200千米、最深可达700千米,软流圈的下边界并不明确。地幔的深度为约2900千米, 上下地幔分界处位于约660千米的深度。】

2) 板块构造理论中的板块的概念就是说岩石圈层并非一个整体,而是由许多分裂的、相对独立的板块组成,并且这些刚性的板块,在地球的地质历史上,曾经借助地幔上部黏度(viscosity)较小的软流圈发生迁移,造成了现今海洋和大陆的分布情况;

3) 各板块之间有三种相对运动方式:张裂、聚合与错动;相应地,相邻两板块的边界可分为“扩张性板块边界”(Divergent Boundary)、“聚合性板块边界”(Convergent Boundary)和“转换性板块边界”(Transform Boundary)三种类型。“扩张性板块边界”是板块受张力形成的地区,在地貌上表现为洋中脊、裂谷等,如图5.11a。“聚合性板块边界”是板块受压力的地区,在地貌上表现为深海沟、火山岛弧、皱褶山脉等,如图5.11b。“转换性板块边界”是两个板块受剪切力的地区,在地貌上表现为地表的平移断层等,因板块面积无改变也称之为“保守性板块边界”;

4) 洋底的构造是地幔热对流的直接反映,洋脊是地幔物质涌升构成新洋底的部位,海沟是旧洋底俯冲被回收入地幔的部位。洋脊下的地幔物质高温上升流使中脊保持隆起并有地幔物质不断侵入,这些物质遇海水冷却后形成新洋壳;而旧洋壳作为板块的整体的一部分,在热对流单元作用随板块向外推移,至海沟处受阻于大陆板块岩石圈层而俯冲下沉、逐渐融熔于地幔。如此机制就实现了洋底虽然在扩张,但地球总表面积并不改变的效果;

5) 地球上最主要的两个大洋大西洋与太平洋的洋底扩张形式不同。大西洋底在洋中脊处扩张,其西侧的北美板块、南美板块与其东侧的欧亚板块、非洲板块各自向相反的方向迁移,大西洋的面积因此不断扩展。太平洋底在东部和南部的洋中脊处扩张,在西部和北部的海沟处隐没,但隐没比扩张的速度快,因此太平洋的面积在不断缩小;

6) 英国地质学家亚瑟·霍尔姆斯(Arthur Holmes)在1929年第一个提出了大陆地壳下的热对流是造成大陆分裂和飘移的原因。经过多年的发展,现在的普遍观点认为,由于地幔中放射性元素衰变生成的热能使地幔物质因热循环形成地幔热对流单元(Mantle Convection Cells),这些热对流单元作用于岩石圈层,成为推动板块运动的主要力源(注5.3);

岩石圈的顶部就是我们所见的大陆和洋底的起起伏伏的地形和地貌,而岩石圈的底部同样也不是平整的。岩石圈层的厚度在板块的不同的区域会有大幅的变化;海洋岩石圈层的底部基本从洋中脊处向海沟处逐渐向下方倾斜,而大陆岩石圈的底部轮廓变化比海洋岩石圈要大许多,特别是在大陆“克拉通”的部位。在地质学上,名词“克拉通”(Craton)即指古陆核,是大陆岩石圈层上古老而稳定的地块,一般位于大陆的靠中心部位,由“太古宙”和“元古宙”古老时期的“结晶基底”岩石构成,包含岩浆岩和变质岩,其区域内的岩石圈层明显为厚,在底部有“陆根”(Continental Roots,也可称为“roots of cratons”,参“维基百科”词条Lithosphere)插入地幔软流圈层,有的陆根深度达约350千米。我们前文提到的“加拿大地盾”就属于北美洲大陆“克拉通”。

这样,软流圈层就好比一个在地球外部的岩石圈层和地球内部的地幔准固态物质之间的机械脱耦并润滑层,当地幔热对流作用于其顶部的软流圈层时,“陆根”等这样的陆地深处巨大的地质结构就好比伸向船底部的固定的浆,它自己虽然不划动,但“浆”体上推力和阻力的整体效果,却致使地幔中物质因热对流的运动能够把其承载的“船” —— 板块,按一定的方向向前推进。

【注5.3:这里有必要指出现今很多的资料里在解释板块运动的力学机制时经常称“在洋中脊处上涌出的新生的玄武岩在冷却固化后将原有的海底旧有的玄武岩推开,也即是洋底的扩张使板块发生运动”,这其实应该是以讹传讹的误解。基本的物理学常识告诉我们,在中脊处宽度和厚度最多只有几个公里左右的新岩石增生,在单向长度几百到几千公里也即在板块边界的单边最薄弱处的作用,应该很难将总边长达几万公里、总面积达几千万甚至一亿平方公里、从最薄处的5千米到最厚处的280千米的板块岩石圈“推开”,这样在洋中脊处的“推力”即使存在也可小到被忽略,洋底的扩张基本只是板块运动的结果而非动因。也有的资料倾向于分析板块头部在其俯冲处在倾斜下行时因其重力对整体板块的“拖曳”,以及洋壳因为从中脊到“隐没带”的厚度变化造成的重力分布梯度,这些其实应该也只是次级作用。一些学者认为,笔者也赞同,真正的对板块的运动有效施加力学影响的应该是在考虑各相邻板块边界上的力相互作用的前提下,地幔内传导至软流圈层的物质热对流作用在板块的岩石圈层底部的不平整结构,特别是“陆根”这样的突出、坚固、巨大的不对称结构上的净推力,来以决定板块的运动方向和速度。】

在将要结束本节前,板块运动机制的关键要点有必要再重复以下,那就是现今的洋底全部是由地幔中的岩浆在贯穿地表的总长达八万公里的大裂缝即洋中脊处来到地表、继而冷却之后形成的,各大陆在现有的洋底形成的同时均随所在的板块出现幅度或大或小的迁移。

现代地球物理学和地质学已将板块构造理论作为学科的基础框架,自从板块构造理论成型以来,许多困扰学界的地质现象都在它的原理下下得到了一体的更合理的解释。在板块构造理论被接受以前,让地质学家自信地给出为什么地球上的海岸山脉、地震带、火山带、岛弧带均呈现长带状分布这样的基础问题的答案,几乎是不可能的。板块构造理论第一个将地球的表面和内部结构的物理、化学性质和地球地质的变动历史有机地结合在一起考量,为现代地质学增添了不容小觑的解释力。然而,虽然有板块构造理论的加持,在“渐变论”漫长年代框架中的现代地质学,还是有它自己的一堆难题。

第六节. 现代渐变地质学的难题

现代地质学观察到这样两个典型数据:板块的移动速度约为每年几个厘米(如印度板块每年向东北方向移动约5厘米),一些山峰的增高速度也约为每年几个厘米(如珠穆朗玛峰每年约增高2厘米 )。如果地球物质真的如渐变思想设想的那样,一直以来均以每年几个厘米的量级在水平和垂直方向上发生移动,即将地球的地质变化解释为“极长的时间跨度内微小变化的稳定积累”,那么造成我们今天这样的海洋、大陆的地表样貌确实需要亿万年的时间,这也是莱尔们和达尔文们所乐见的。但是,现代地质学在这种“渐变”的思维范式的框架下发展了约一个半世纪,仍然有至少以下列出的无以释怀的巨大难题。

1)渐变地质学无法合理解释地球主要大山系、山脉形成时间的困惑

地球是我们能近处观察的所有五个硅酸盐星球中唯一显示出板块运动证据的星球(其它四个是水星、金星、月亮、和火星)。 板块构造理论指出,喜马拉雅山脉连并其北部的青藏高原是在被认为的约五千万年前即大约在“古近纪”中期的“始新世”(根据“维基百科”),由印澳板块与欧亚大陆板块碰撞形成的。喜马拉雅山脉和青藏高原的形成是“阿尔卑斯造山运动”(Alpine Orogeny)的一部分,“阿尔卑斯造山运动”时期产生了至少包括19条大小山脉的造山带,其中我们比较熟悉的山脉包括阿特拉斯山脉、比利牛斯山脉、阿尔卑斯山脉、巴尔干山脉、高加索山脉、喀喇昆仑山脉和喜马拉雅山脉等,该造山带面积涵盖今天的非洲北部、欧洲西南、中南、东南部、近东、中东和中国青藏高原的、东西横跨约一万公里的广大区域,其山脉崛起的主要阶段在“古新世”至“始新世”,至今这一造山运动仍在此造山带的某些区域进行中,这就包括我们现今观察到的珠峰每年的抬高。

在星球的另一边,北美的落基山脉也几乎在同一时段,即“白垩纪”晚期至“古近纪”的“古新世”和“始新世”(根据“维基百科”),于“拉勒米造山运动”(Laramide Orogeny)中出现,该运动从阿拉斯加的东南部、到加拿大中西部、美国中西部直至墨西哥西北部,包括一系列山脉,其南北跨度约五千公里。再到南美洲,位于南美西部的安第斯山脉在“安第斯造山运动”(Andean Orogeny)时期出现,该运动约始自“侏罗纪”、持续至“白垩纪”和后来的“古近纪”的“古新世”、“始新世”和“渐新世”(根据“维基百科”),南北跨度约七千公里。

由此可以看出,现今地球上最显著的山系和山脉,几乎都开始形成在“古新世”的前后,也就是我们指出的“巨层序”5Z向6T过渡的阶段。然而今天根据各种检测手段,我们并无观察到地球上哪里有新的山脉在持续地形成,真的如莱尔所说,“现在是认识过去的钥匙”吗?如果地球特别是地表的地质真如被认为地那样是有46亿年的历史,渐变地质学如何解释为什么这个已知唯一存在生命的星球上却偏偏具有推山移海的板块运动、而且星球的主要的山系和山脉都在“古新世”前后的、被渐变地质学认为的约1%的地质时间窗口内集中开始生成呢?如果真如渐变地质学认为的广布大陆范围的数个“非整合面”(the Great Unconformity)是源自数次缓慢的海进和海退,那为何偏偏在5Z向6T过渡阶段全球现今所有令人瞩目的山系和山脉几乎在同一时期全部从地下隆出呢?5Z向6T过渡阶段究竟有何特殊之处呢?渐变地质学无法给出这样的问题的答案。

2)渐变地质学无法合理解释“逆冲断层”的形成机制

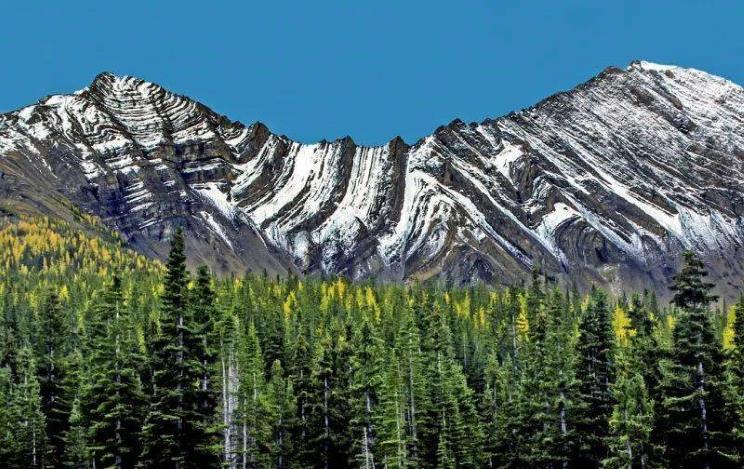

我们经常看到一类山峰的图片,一个典型的这样的山峰的模样见下图:

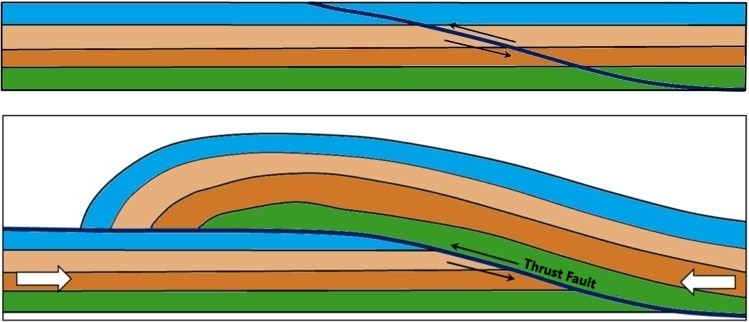

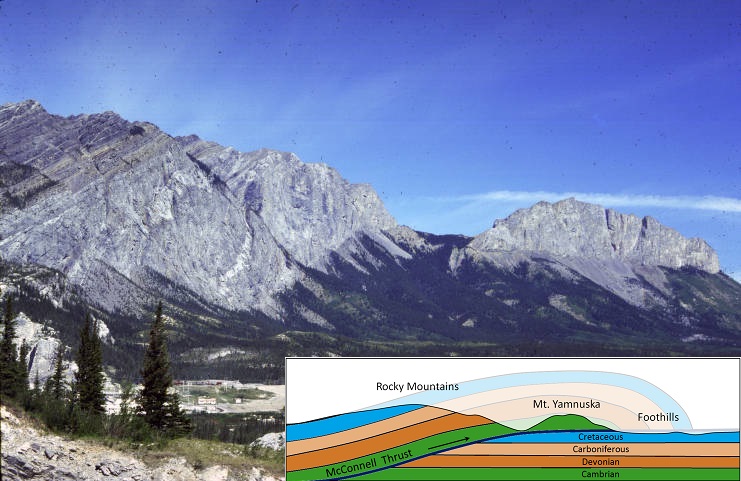

这座山峰是加拿大班芙国家公园(Banff National Park)中的Mount Rundle,该山峰由西北到东南长约12公里、宽约2.5公里、最高处海拔2949米,在其东面一侧显露出清晰的沉积岩层结构。按地质学的术语简化地说,Mount Rundle就是较古老的岩石组(包括“泥盆纪”、“石炭纪”和“三叠纪”)被推叠到了较年轻的岩石组(包括“侏罗纪”和“白垩纪”)之上。这样的山峰在地质学上被称为“逆冲断层”(Thrust Fault),现代地质学对逆冲断层的形成过程的解释是这样的:

“当不同年代的沉积岩层在某处发生断裂后,由于板块运动的推挤,在断裂处两侧的岩石体分别相对运动,在示意图中断裂处右侧的部分由于断裂角度的关系被推挤到左侧的部分以上,最后致使在断层的堆覆处一定区域内的年老岩层位于年轻岩层之上。”

这样对于年老岩石山体位于年轻岩石地表之上的解释,是基于基本常识,具有基本地质学知识和正常逻辑的人都会得出这样的结论,这样的解释是没有问题的 —— 在过去的地质历史中,全球确实有大量的沉积岩层断裂,并在条件合适的情况下形成众多的“逆冲断层”形态的山峰。这只是描述了现象,但是真实的物理机制是什么?

下图给出一个小型的逆冲断层刨面的例子。

逆冲断层经常发生于造山带的“前陆”(foreland)地带,有的逆冲断层的移动距离达几十甚至上百公里。

下列图片给出了更多的一些、典型的这类“逆冲断层”山峰的例子。

对于厚度达千米的岩石层是怎样被移动达到至少几公里的距离这样的问题,异议存在于它们形成所需的环境和所用的时长。“渐变论”学界长期以来尝试用机械和动力学(mechanics and kinematics)知识来解释它的作用原理,他们设想在原初沉积层的特定位置存在滑脱面(decollement plane)即底部分离断层,在其附近具有包含水份的岩石层类别如石膏(gypsum)、页岩(shale)层,在特定压力和温度条件下,如在地下深度约10千米处,滑脱面附近的含水岩石层中的水份大量析出,在周围不透水岩石组成的密闭空间中,大量析出的水的存在造成了一个密闭压力层以有效减弱摩擦力的作用,这样在断裂处一侧的岩石层将会在板块的推挤作用缓慢地运动起来。这样的解释看似合理,但进一步的分析不难找出它的漏洞,因为我们知道在两块相对滑动的天然岩石体之间的、所谓的“水密层”空间中,想要维持密闭也就是持续有效的水压是不可能的,至少在滑动岩石的不规整的边界处密闭性可随时在一点或多点同时消失,即而水压会在密闭破裂处快速持续的扩大缺口,不用很长时间,水压就会下降到无法有效地减弱摩擦力的效应。这样的机制,在他们设想的成百万年的时间窗口里,即使最初可以开始使岩层发生移动,那样的移动也不会持续很久,可能最多几天到几周的量级。这样的解释的根本难题就在于,它需要一个位于底部滑脱面的高水压区域以启动并维持那所谓的缓慢的、渐变的移动,然而一旦移动开始,高水压区域即快速消失,所谓的缓慢的、渐变的移动随之成为泡影。

3)渐变地质学无法合理解释沉积岩石层理细节

这里有必要先解释一下沉积岩由松散的沉积物转变为坚硬的岩石的物理过程。沉积物到位后的成岩作用需要压实(compaction)、胶结(cementation)和干燥才能转化为沉积岩。上方的沉积物的重力、地震带来的震动等可使下方的沉积物之间的孔隙变小,胶结材料(一般是碳酸盐矿物/carbonate minerals)的水溶剂则被保留在剩余的孔隙之中。当温度适宜时,石化很快就会开始。

我们已经在《望向时间起点,探索宇宙和地球起源》这篇文章里提及了科罗拉多大峡谷的岩壁上显露的各层间平整连续的沉积岩层理,并且指出这样长达400多公里的岩层出露所表现出的平整性是“渐变论”的“在漫长年代中的缓慢积累”所难以解释的。在大峡谷中所能观察到的沉积层主要位于“古生代”(Paleozoic),期间的年代跨度被渐变地质学认为有约2.55亿年。

一种判别岩层之间是否存在“长时”跨度的依据是生物扰动(Bioturbation)。海洋和陆地环境中的环节动物、昆虫和啮齿类动物等的洞穴及植被根部对土壤的侵入等这样的生物活动痕迹均可说明在相邻的两层之间至少存在以月和年为单位的间隔,然而这样的生物扰动痕迹在大峡谷的各岩层之间从未见被发现过。

并且不仅仅是大峡谷,在这篇文章前述中所涉及全球广布的沉积岩层的平整性的图片均说明,这些巨大的沉积层之间不存在明显的时间间隔。

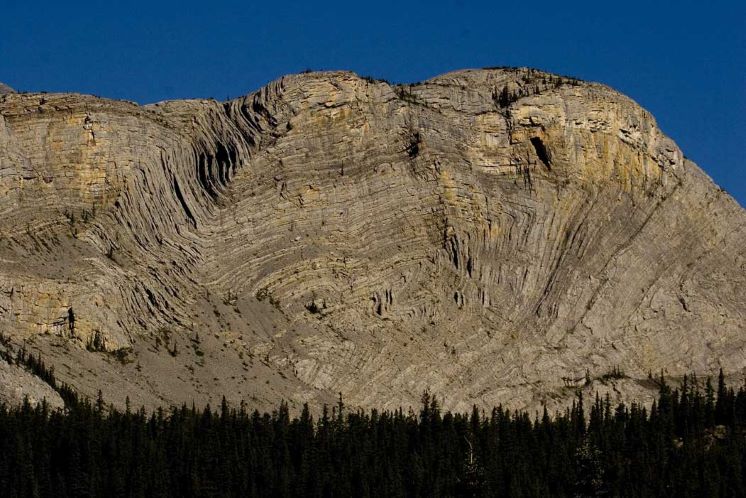

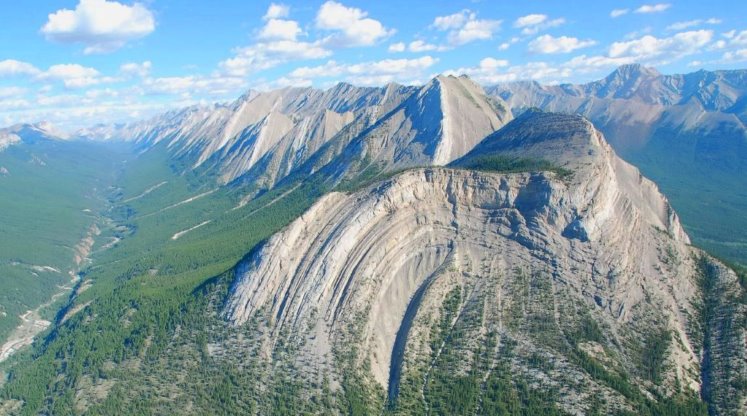

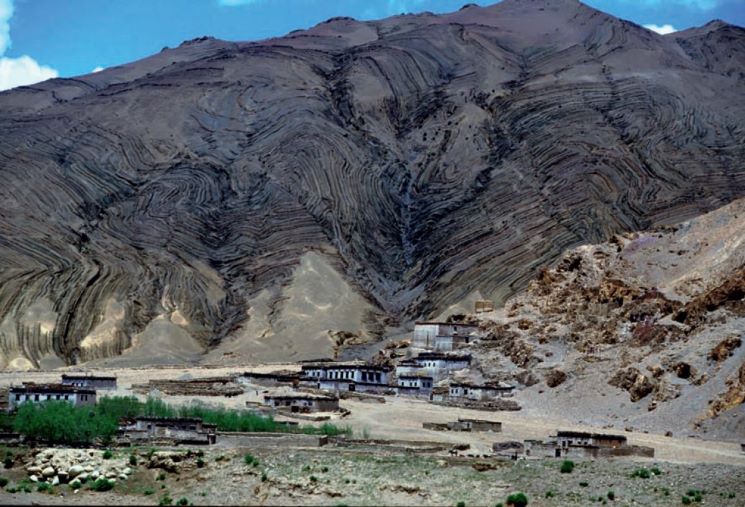

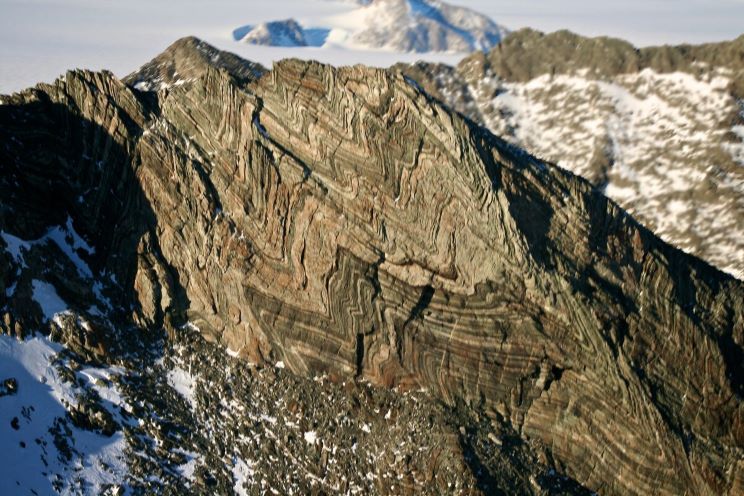

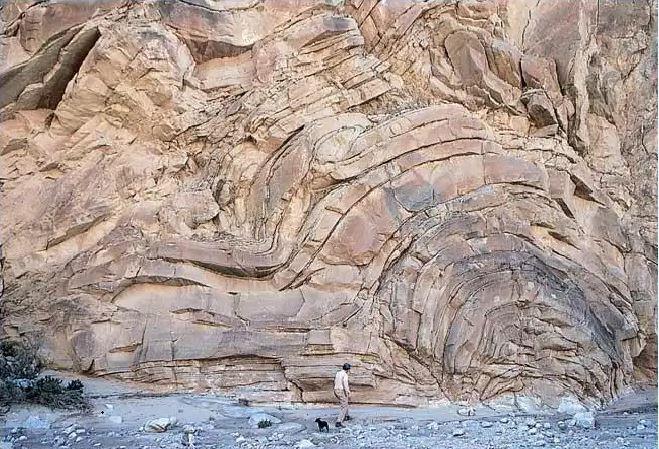

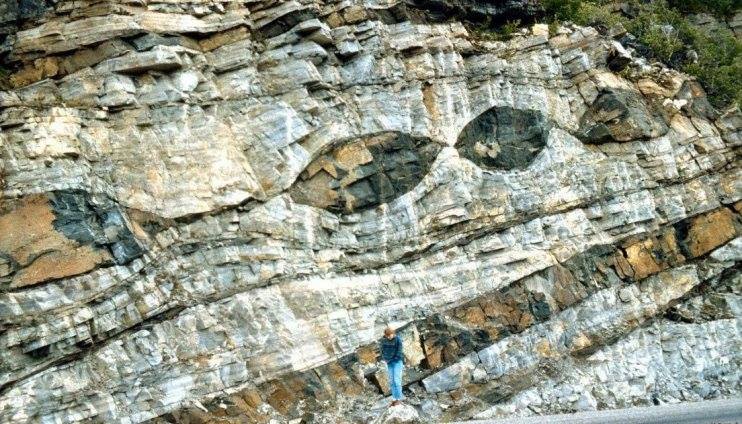

被“深时”所捆绑的现代地质学非但难以解释由沉积层的平整性所表现出的时间间隔的缺失,它也无法解释在特定区域沉积岩层所表现出的“卷曲性”。这种卷曲在地质学上被称为“褶皱”(Fold),其尺度可小可大。“维基百科”在论及沉积岩层中“褶皱”所表现出的“塑性”的原因时指出“新近沉积的沉积物通常机械性能较弱,在岩化之前容易重新变动,从而导致褶皱”(Recently deposited sediments are normally mechanically weak and prone to remobilization before they become lithified, leading to folding)。好吧,对一块几米见方的岩石,这个应该还说的通,但是如果被“褶皱”是一座山峰呢?如果“渐变”和“深时”是真确的,山峰是以每年几个厘米的速度在几十万年内被缓慢抬升的,如图6.5a到图6.12a这种尺度量级厚度可达近千米的、各层间紧密接合的“褶皱”内表现出的连续性可溯的弯曲是如何产生的呢?

如果到稍近处观察,很多“褶皱”的细节是这样的:

在此请大家看一个在地表的大气温度和压力环境下,岩石在机械压力下的实验。(这个实验展示的是岩石经历机械压力的结果,在互联网上也可找到不同岩石在张力/拉力、扭力和剪切力等下的实验,实验结果毫无例外均是岩石碎裂。)

这个实验的结果与人们的物理常识相符,即在地表的大气温度和压力环境下,普通的岩石会在外力下碎裂,即地表岩石很难表现出些许的延展性,而基本只会表现出脆性。

也有观点认为地表出露的大型“褶皱”是最初发生在地下的一定深度内,岩石因高温高压表现出延展性,然后被后续的地质作用带到地面;然而这种情况下会或多或少地产生变质岩,但是在地面出露的大型“褶皱”内,变质作用或者完全缺失、或者无明显发现。在人类可以理解的物理学范畴内,深埋于地表之下几千米到十几千米的岩石可能会因高温高压表现出延展性,而地表的岩石却万万不会。如果我们跟从渐变地质学的观点,这样的事情就在全球范围普遍地发生过。

例如图6.13a所示的大峡谷东侧的Tapeats砂岩“褶皱”。渐变论地质学认为Tapeats 砂岩形成约在5.07亿年前,而“褶皱”发生在约5000万年前的Laramide Orogeny造山运动时,中间间隔约4.5亿年。在Tapeats 砂岩层上,还有约1200米厚的其它沉积岩,因此在发生“褶皱”形变前,有足够的时间和足够的覆盖压力导致 Tapeats 砂岩彻底岩化。但在“褶皱”发生时Tapeats 砂岩却未表现出明显的脆性破坏痕迹。这种“褶皱”要么不发生,要发生就必须在沉积层完全石化完成前以较快的速度达成,而不会像“渐变论”认为的那样耗时几十上百万年。

除了这种大尺度的“褶皱”和其内的细节,岩层中很多常见的其它结构也是“渐变论”设想的缓慢地质历史进程所难以解释的,它们都指向缓慢渐变的反面。

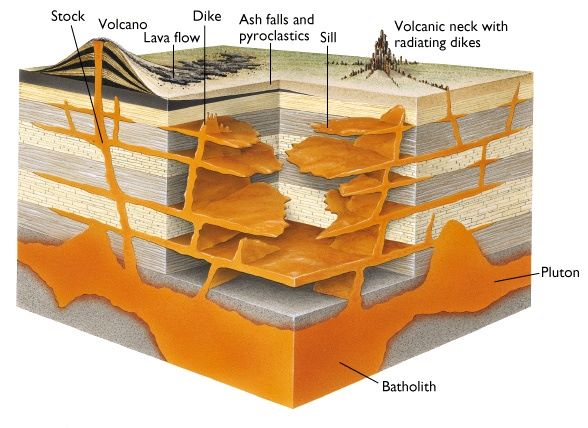

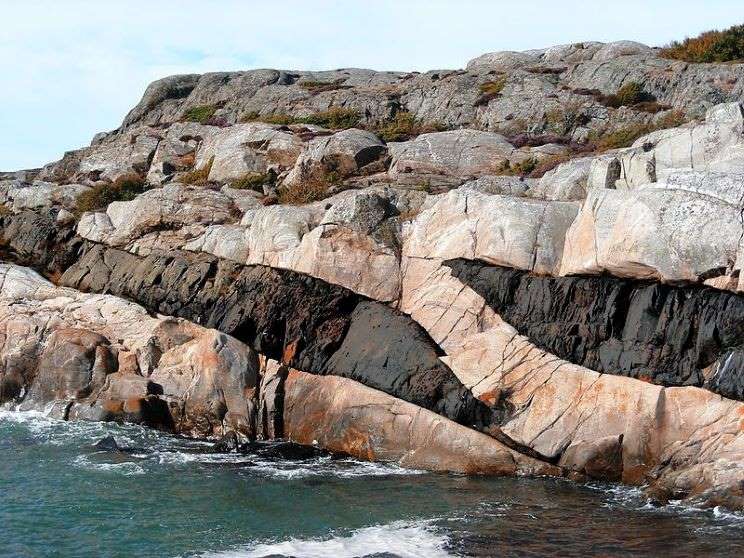

地质中常见的一类结构是“岩脉”(Dike) 和“岩床”(Sill)。“岩脉”是一种斜向穿过其它岩层的原层理的平板状侵入岩体,“岩床”是侵入到其它岩层中与原层理平行的平板状岩体,它们均多见于沉积岩层中,同样在全球范围于地表的岩石出露中被大量发现。大的、一体的“岩床”或“岩脉”构造的边长可达数十至数百公里,并且在同一区域的数个“岩脉”和“岩床”经常连接成群组。迄今发现的最大的“岩脉”Mackenzie Dike的尺寸为500公里宽,3000公里长,被认为形成于约12.7亿年前,即“前寒武纪”。侵入岩体通常是岩浆岩类的玄武岩,在这种情况下“岩床”由“岩脉”供给岩浆物质,示意图如下。

我们知道在地表附近的原岩中的缝隙不可能在长时间内维持,其内岩浆物质高温区域因热传导的关系也只会在短时间内维持,因此,当原岩层中的侵入体为岩浆岩时,这样的结构显示在其形成的当时,高压高温的岩浆是在极短的时间内在原岩中蔓延到数百公里甚至数千公里的范围的。

另一种相对小型的侵入结构为“岩香肠”(Boudinage),该结构的厚度从一个厘米到20米左右不等,在全球各地地表的岩石出露中均有发现。在该结构的中心处会出现一接近圆形或扁圆形的变质岩、通常为角岩(hornfels, 经沉积岩和高温岩浆岩接触变质形成)的区域,外围紧密包裹着形成时表现为塑性的沉积层理,并且这样的由中心到外围的包裹结构在近距离内重复排列。

这样的结论应该是合理的,即在单一岩浆源处岩浆由于高压向外猛烈迸射进入周围的沉积层时,“岩脉”这样的现象应该是一级结构,“岩床”为二级结构,而“岩香肠”等则为末级结构。在全球各地的岩浆喷涌的同时,可能也广泛地存在大型地震造成原沉积层中区域性的大量瞬时缝隙,这应该是“岩脉”、“岩床”中侵入体成片状的主因;并且“岩香肠”的包裹处展示的沉积变形区域说明,很多沉积层在当时尚未被完全石化,该结构中的排列的包裹状结构应该就是当时位于压力区末端岩浆迸射轨迹的纵截面。

4)渐变地质学无法合理解释陆地和海底的一系列平顶结构

在陆地上时有见平顶的山峰和台地(如图3.1b、3.1k、3.3c、3.6b、3.11a、3.15a所示),渐变地质学将这些平顶的山峰含混地解释为“是通过侵蚀过程形成的。当水从山顶冲走较小和较软的岩石时,就会形成一座平坦、宽阔、孤立的山……”。 然而有多少人细究过什么样的水流可以从“山顶”冲过?当我们观察这些山峰侧面露出的山崖,它们无一例外都显示沉积岩层结构,并且这样平顶的山峰和台地的四周范围内,几乎均是平坦广阔的沉积层。那么存不存在将沉积层留下的水流,和将平顶结构剖出的水流,是同一次事件的不同阶段的这种可能呢?能从山顶通过的水流应该也可与山侧的崖壁接触,当如“渐变论”所设想的那样的长期的水流从石壁上冲过,岩石层剖出面上不可避免地会显示出流线型的痕迹,然而我们所见平顶结构的崖壁均显示出非流线型的相对尖锐的棱角,这是不是在提示我们造成这些现象的是一次、而且只是一次,为时相对很短的巨大的水流事件呢?

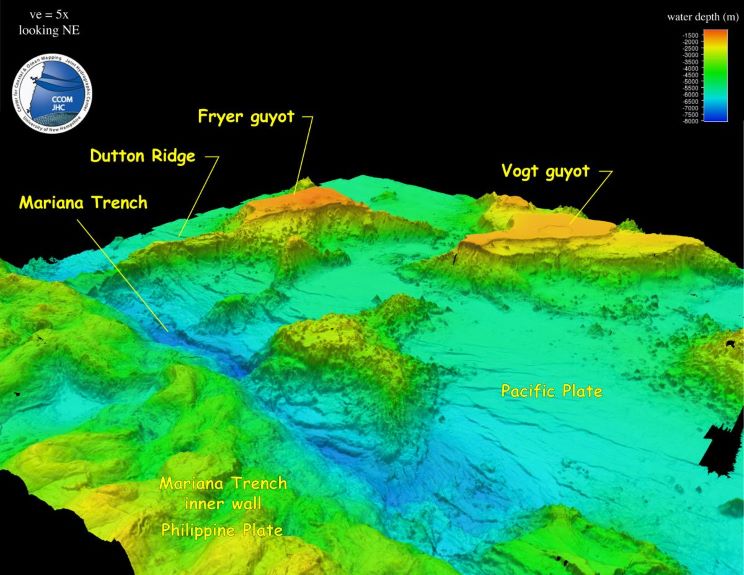

许多读者不知道的是,在海底的平顶山状结构也很多。在海底的独立的山峰称为“海底山”(Seamount),几乎无一例外均是海底火山,大约有14000座。在这些海底火山起源的山峰中,有一小部分,283座,具有平顶结构,这样平顶的海底火山被称为“盖约特”(Guyot)。“盖约特”在太平洋分布最多,大型的“盖约特”的覆盖直径可达约110公里。现今地质学对“盖约特”成因语焉不详地解释为“有证据显示海底平顶山曾经在海平面上,并渐渐依不同阶段下沉…..”,或者似是而非地说“因为它们曾经是出现在海平面以上的火山岛,但后来被海浪侵蚀或珊瑚礁生长侵蚀,导致其圆锥形的顶部变平。当这些平坦的海山沉回深水时,它们被称为盖约特岛” 。

即使真的给海浪侵蚀和珊瑚礁生长亿万年的时间,是什么机制将岛的顶部整体性“侵蚀”平整呢?我们现今观察海浪和生物体对火山岛的侵蚀,可曾有丝毫趋向“平整”的作用?如果我们观察“盖约特”的特点,我们会发现几座相邻(如相聚约100公里)的“盖约特”的平顶一般都位于海平面下同等深度范围(如海平面下1300米至1500米),并且时常每座“盖约特”的山脚下均有多个海底滑坡(submarine landslide)的痕迹,有的滑坡痕迹延伸至离山体约80公里的远处;这些滑坡中有的表现出细长的分布形态、其内物质颗粒细腻,被推测为滑坡发生时的粘性熔岩物质。如果存在全球性的地震、火山和海啸灾变,这样的各大洋中海平面附近的多个火山岛在喷发时被“削”平并伴有大规模的水下山体滑坡,后续随海底的下降沉入深海,“盖约特”这样的地貌特点是不是更能解释得通呢?

5)渐变地质学无法合理解释大冰期的成因

现代渐变地质学的先师莱尔在他的学术生涯中从未承认过被当时学界激烈讨论的大冰期的存在,因为大冰期这种全球气候的长期异常现象的“灾变”性质太过明显,与他头脑中的地球维系动态均衡缓慢渐变的观念严重不符。然而在莱尔之后的地质学界通过对欧洲、北美与西伯利亚的很多地区的“第四纪”地层范围内遗留的蛇形丘(Esker)、冰碛(Moraine)、条痕(Striation)、雨成湖(Pluvial lake)、冰蚀湖(Glacial lake)和化石沉积等现象的追踪、和对冰核中元素同位素的分析,证明在被认为的约258万年开始,地球确实进入了“第四纪大冰期”(Quaternary Glaciation,也被现代地质学称作“末次冰河时期”,渐变地质学认为地球历史上有多次得冰期)。

在该次大冰期时期,南极大陆与格陵兰岛出现了永久性的冰盖,欧亚大陆北部与北美大陆的北部也出现了面积广大的大陆冰盖,并在世界各处高纬度和高海拔地区广泛出现了山岳冰川,被冰盖、冰川覆盖的面积最大时达到了陆地面积的约30%。今天覆盖南极大陆与格陵兰岛的冰盖就是这次大冰期的遗留,它们仍然覆盖了今陆地面积的约10%;现今这些冰盖上固化的水量如果被释放,仍将使海平面增高约70米。

由于冰期存在的证据太过丰富明显,渐变地质学不得不将“大冰期”的概念勉强融入到它那所谓的“渐变”的地质学理论框架之中。然而,对于大冰期为什么到来和伴随它的生物界的反常现象,渐变地质学从未能提供合理清晰的解释。在渐变地质学提出的据说先后有六十多个的试图解释冰期的假说当中,矛盾和混乱让即使不是地质学专业的人士也不难察觉。在这些众多的假说当中,常被学界引用的“米兰科维奇循环”(Milankovitch Cycles)机制试图诉诸地球公转轨迹和自转轴角度的变化来解释大冰期的到来。然而有学者认为,“米兰科维奇循环”的效应即使存在,对阳光入射量的影响也偏弱,不足以造成全球的持续大冰期;也有学者指出,该循环的周期并无法全部严格地与主流地质学认为的各次大冰期的时间范围重合。

困扰渐变地质学的和冰期有关的生物界现象包括大冰期时期高纬度地区大范围的多物种混杂、以及大冰期后期的的生物灭绝事件。在第四纪的地层范围内,发现有众多的今热带、温带动物种类和今寒带动物种类“不协调”地混杂在同一个区域的现象,如在欧洲西部发现有河马、驯鹿和猛犸象的化石和遗体出现在同一区域。植物种类的“不协调混杂”在这一地层区域也经常被发现。同时,在对应大冰期后期的地层范围内,发现有多类现已灭绝的大体型哺乳动物如刃齿虎(smilodon)、大地懒(ground sloth)、猛犸象(mammuthus)、雕齿兽(glyptodon)等的化石和遗体。 另一个看似矛盾的现象是,大冰期时期巨大的冰盖并未触及今北冰洋旁侧的西伯利亚、阿拉斯加的低地和加拿大西北育空地区的北部很大一片区域,而数以百万计的猛犸象遗体正是埋在这些位置的永久冻土中。而且像刃齿虎、猛犸象这样的动物种类灭绝只发生在“第四纪大冰期”也即渐变地质学界认为的所谓的“末次冰河时期”的后期,为什么之前那些所谓的冰期并没有明显对应的物种灭绝事件,这也让“渐变论”摸不着头绪。

渐变地质学设想出所谓的“间冰期”(Interglacial)的概念,他们设想地球上存在多次的大冰期和间冰期,在间冰期时期地球上的平均气温较温暖,他们也因此称现今的地质时代为“全新世”的间冰期。“间冰期”看似可以解释为什么河马这样的热带动物的化石被发现在高纬度的今欧洲的第四纪地层范围,但经常出现在冰期同一沉积层中的热带、温带、寒带动物种类又让“渐变论”一筹莫展,他们因此又设想出沉积物的“混杂”过程,但并不能给为何所谓的沉积物的“混杂”现象的范围如此广大、以及混杂的确切机制提出明确解释。

在主流渐变地质学的观念中,地球气候因素中较冷的空气也会较为干燥,因此他们认为大冰期时期的地球气候一定比正常气候时期更为寒冷、干燥。通过众多的对地球气候模式的数值模拟,他们发现他们设想的气候冷却机制带来的大气也会非常干燥,无法产生与大冰期证据揭示出的足量的降雪,例如如果今加拿大的夏季平均温度下降 12摄氏度,则空气干燥度将增加60%。在类似这样的模拟中,如果强制将阳光入射量减少如6%,其冰盖的覆盖区域又与实际的冰川位置证据无法完全相符。他们的模拟显示了很大的季节性差异,这对解释物种的不协调混杂显然没有帮助。这样的一众的矛盾结果令主流渐变地质学界如堕云里雾里。

6)渐变地质学无法合理解释地表区域众多矿物的成因

地表区域贵金属和普通金属、矿物(如金、铜、镍、铁、铅、锌、铀、钾、镁、钨、锡、硫等))的开采一直是人类历史的一部分。现代地质学已经认识到经济矿物的根本主要来源是岩浆岩即火成岩形成时的岩浆,而岩浆作用和火山作用产生的“热液”(hydrothermal fluids)是矿物质浓缩成当今具经济价值的矿床的主要方式。主流的、渐变的板块构造学将当前表现出的缓慢的地质过程简单地回推到过去,以期解释地壳表层中出现的这些矿床的成因,然而今天观察到的很多地质现象都提示我们,它们当初的出现完全是快速的而绝非是缓慢的、渐变的。

我们知道,目前海底的热液系统正在海底火山和相关沉积物中缓慢生成硫化物矿床,但与全球地质记录中发现的许多火山块状硫化物矿床相比,我们当下观察到的地热系统的规模,与形成现今的分布全球的这些经济矿床所需的热液系统规模相比,不可同日而语。目前世界上还没有已知的类似地质活动的规模,与地质记录中发现的致使矿床形成的沉积和流体流动的规模些许接近。

通过现代的一些以理解矿床成因为目的的数值建模分析,学者们注意到导致金属等矿物集中沉积的必要的流体流动事件,同全球新生的造山带一样,只占据了一个非常狭窄的地质时间范围,几乎是传统地质时间的瞬间;并且地质学观察到如澳大利亚北部一些总体横向跨度可达约35公里的矿体内铅同位素表现出高度的均质性。这样短时期内大量矿物的集中形成让渐变地质学感到困惑,这些矿床的形成机制隐约指向了快速的灾变性事件。

历史中某种全球范围的灾变性火山岩浆活动、灾变性的沉积、变质作用和矿床热液流动,可以比传统地质学认为的缓慢的、渐变的作用更合理地解释与岩浆岩相关的这类矿床的成因。在这样的大规模的集中猛烈的岩浆活动中,大量的地幔流动和热量产生会以前所未有的速度熔化地幔物质、将其带到地表,伴随这种全球规模岩浆活动的是地下的高温高压的变质作用和接近地表的大量水体的热液流动,这些作用的结果就使金属等元素和其化合物从地层的岩石圈中析出、通过热液的流动在岩层的孔隙中被带到地表附近的沉积单元中,形成集中浓缩的矿床堆积。

7)渐变地质学难以合理解释带来天然钻石的地幔物质的高度动态

金刚石即天然钻石经常被发现于“金伯利岩”(kimberlite,一种岩浆岩)即金刚石的母岩中。金伯利岩矿床出现于“火山筒”这样的结构中,含有金伯利岩矿的火山筒因此也被称为“金伯利筒”(kimberlite pipes)。现代研究发现金刚石是成型于深度约150千米到200千米或更深的地下,而金刚石随岩浆上升时必须经过减压减温类似“淬火”的阶段,而且该阶段历时不能很长,需要在十几到二十几个小时内完成,否则金刚石会转变成为石墨。由此可以推测携带金刚石的金伯利岩浆物质在“金伯利筒”中上升的速度约为每秒3米。

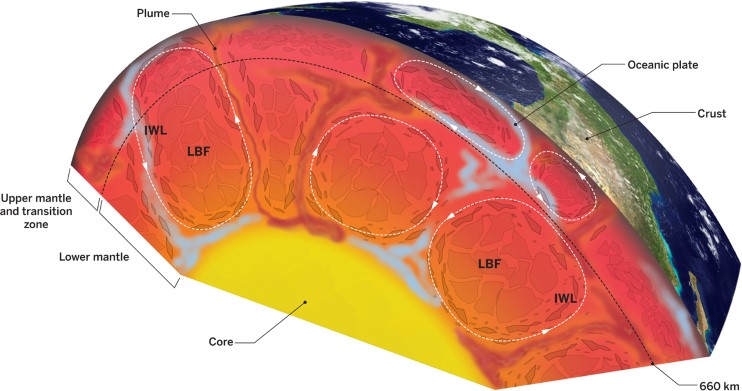

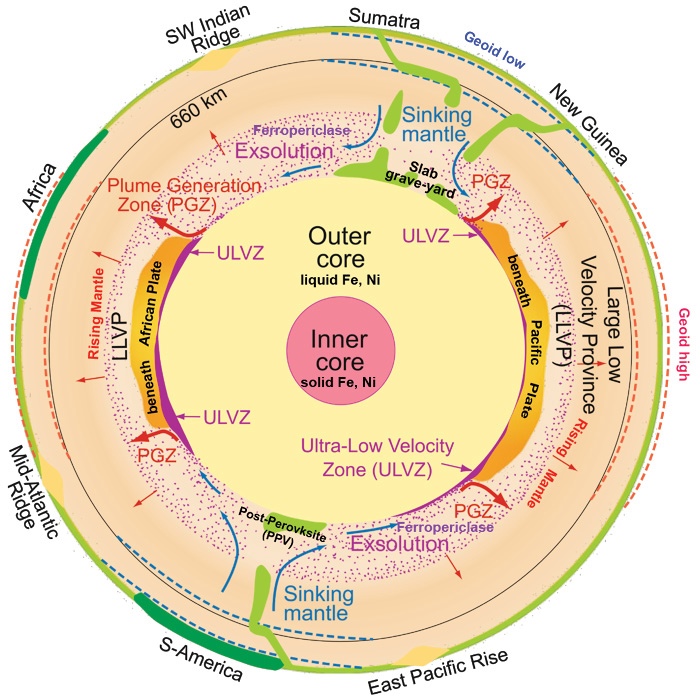

自1980代以来, 学界通过“地震层析成像”技术发现在地幔底部即“地核-地幔边界”( Core–Mantle Boundary/CMB)处,存在两个体型巨大的地震波低速区域,学界现在称其为“大型低速区”(Large Low-Shear-Velocity Provinces/LLSVP或LLVP),它们分别位于非洲大陆的下方和太平洋的下方,都分布在以赤道为中心的南北两侧, 各自横向延伸数千公里,垂直延伸可达近一千千米。这两个“大型低速区”正好位于地球的正相对的两端,有学者指出这样的分布是维持地球自转的最佳质量配置。下面这个动图显示这两个“大型低速区”在地球地幔中的位置和形状。

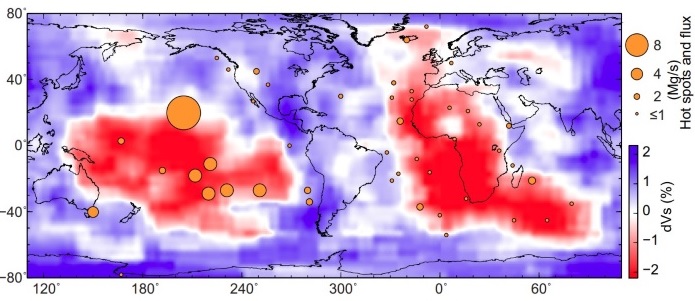

物理学指出震动波在地幔物质特定区域中速度减慢可能有几种原因,其一是该区域的温度比周围背景区域为高,其二是该区域的化学成分与周围背景区域不同,再或者就是这两因素的组合。从现在掌握的证据看,这两个“大型低速区” 区域具有高温特性应该是确定无疑的,有多篇论文及文章论证两个“大型低速区”的范围与太平洋范围内和非洲大陆及大西洋、南印度洋范围内的大多数地质“热点”(Hotspot,即地球表面长期历经活跃的火山活动的地区)的分布很好吻合,并且非洲下方的“大型低速区”的区域边界与非洲发现的众多的金刚石矿即“金伯利筒”的分布范围基本重合。

如互联网上的介绍性文章《A review of large low shear velocity provinces and ultra low velocity zones》显示,两个“大型低速区”区域和“热点”分布的关系见下图。

图中红色和蓝色区域代表在地幔底部约2750千米处的地震波速度差异,红色是低速部分、蓝色是高速部分。图中大小不等的橙色圆点代表在地表的“热点”位置,圆半径的大小代表观察到的岩浆物质的浮力大小趋势。

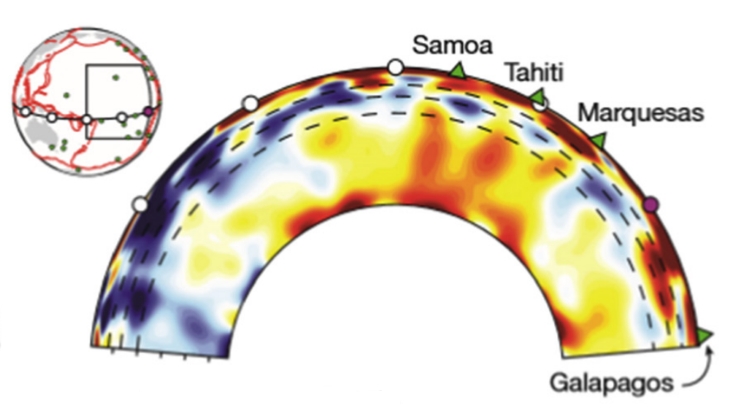

这篇文章也有包括地幔纵切面内地震波速度区域和数个“热点”位置的关系的图示,从这里可以看到“地幔热柱”(Mantle Plume)和“热点”一一对应的关系。如下图显示四个太平洋内的“热点”萨摩亚(Samoa)、塔希提(Tahiti)、马克萨斯(Marquesas)、加拉帕戈斯(Galapagos)和“地幔热柱”(即该图中地幔内地震波低速区域)的对应关系。

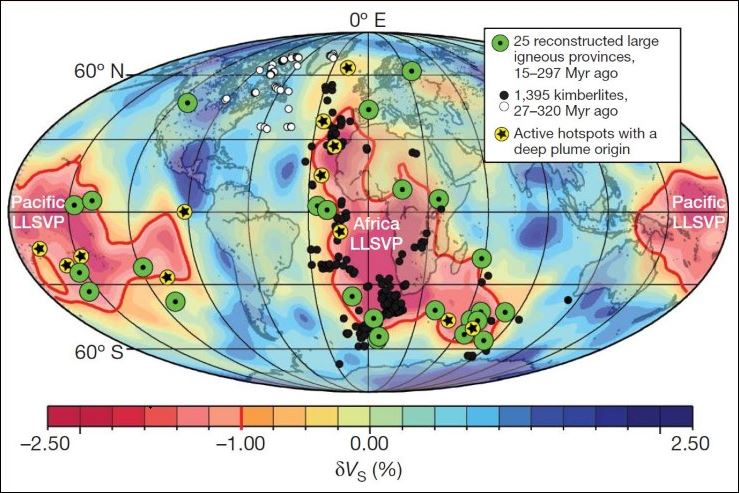

同样是引自该文章,从下图可以看出,从“石炭纪”(被认为的约3.2亿年前)以来的地球上80%的“金伯利筒”(黑点)的分布与非洲下方的LLSVP的轮廓(红线)基本吻合,“大型火成岩区域”(Large Igneous Province,绿点)和“热点”(Hot Spot,黄点五星)的分布也与非洲和太平洋下方的LLSVP的轮廓各自吻合。图中背景颜色代表在地下2800千米深度地震波传播速度的差异。在图中标出的这些“金伯利筒”、“大型火成岩区域”和“热点”的位置是根据“泛大陆”的分裂、迁移轨迹重建的。这张图说明,地幔底部的LLSVP自打形成后其内物质的基本运动形态是因对环境的高温和低密度而引起的上涌,这也是造成地表因这些从下部到来的高温物质的驱动在大陆范围产生“金伯利筒”、“大型火成岩区域”和“热点”的原因。并且地质学告诉我们,现今地表发现的上千个“金伯利筒”和几十个“大型火成岩区域”中的大多数,都集中出现在被认为的约1.2亿至7、8千万年前,即“白垩纪”时期。

地表出现的来自地下深处的金刚石正是借助地幔底部热物质上涌也就是“地幔热柱”的驱动,这进一步指向这些从地幔底部发端的“热柱”的上升速度恰恰是“渐变”的反面,这些分布触及大陆和大洋面积的地幔热物质从地幔底部来到地表可能只需约十天左右的时间。因此在金刚石大量来到地表的时期,地球内部的热地幔物质转移应该是高度动态的。

值得注意的是,尽管地下深处金刚石本身具有被认为的古老的放射性同位素年龄、可追溯到地球形成历史的早期阶段,但地表金伯利岩筒中岩石的形成时间要晚很多,其主要发生在“中生代”晚期至“新生代”早期即“白垩纪”附近的区间。渐进的地质史观如何解释金伯利岩筒在地质时间上与新生造山运动时期这两者重合的、集中的出现呢?所谓的缓慢的地质作用如何解释金刚石从地下深处在金伯利岩筒中的快速上升、及其可能指向的地幔物质从底部向地表的快速运动呢?

现代渐变地质学显然对地幔深处的岩浆集中大量涌升到地表感到迷惑不解,金刚石来到地表的速度所指向的地幔深处物质以触及大陆大洋的规模快速地涌升的这个可能更会让“渐变论”如坐针毡。事实上,对“大型低速区”的命名,最开始渐变地质学采用的是“超级地幔热柱”(Superplume),然而不久渐变论学者就意识到这个名字的“灾变”暗示太过强烈,让他们尴尬,因此将“超级地幔热柱”的名称弃而不用、改为了不带“灾变”性质的LLSVP。

然而“大型低速区”/LLSVP的实质并没有变,它们应该就是具有大陆和大洋规模的很短的时间就从地幔底部来到地表的“地幔”内部的“超级”的“热柱”,它们的出现带到地表的极有可能是“灾变”,而不太可能是“渐变”,地表的众多的“金伯利筒”、“大型火成岩区域”和“热点”的存在就是它的佐证。

8)渐变地质学无法合理解释地幔底部堆积的板块残余的冷温度

在本节第7点提及的这些“大型低速区”的周边,同样位于地幔的底部,后续的测量也发现了地震波的“高速异常区”(high velocity zone anomalies),这些高速区域的分布可与学者们预期的板块边缘于“隐没带”俯冲后到达地幔底部的位置很好吻合,因此有的文献就将其成为“板块墓地”(slab graveyard)。我们知道震动波在地幔物质特定区域中速度增长的一种可能原因就是该区域的温度比周围背景区域为低,有论文估计“高速异常区”内的温度比周围背景物质的温度低约500~700摄氏度。在这些“高速异常区”的稍远处、位于“大型低速区”的边缘附近,也发现了较小规模的“超低速区”(Ultra-Low Velocity Zones/ULVZ),其边长一般在几百公里,高度在十几千米。当板块的边缘从“隐没带”进入地下并俯冲到地幔的深处的过程中,由于环境温度和压力的持续增大,地表岩石圈中的物质经历相变(phase transformation)而发生部分熔融而形成致密的熔体堆积在“板块墓地”附近,据推测这就是“高速异常区”和“大型低速区”之间的“超低速区”的成因。在“超低速区”(即推测的温度最高区)附近,物质可由化学诱导浮力向上升移,最后到达“洋中脊”和大陆裂谷处涌出成为玄武岩。同时有证据表明,这两个地球内部两侧的“大型低速区”在板块运动剧烈时期,即约“二叠纪”末期(被认为的约2.5亿年前)开始,其位于地幔底部的位置就基本上保持稳定,这也与推测的各板块自“泛大陆”以始的运动轨迹相吻合,这些轨迹显示,在所有的板块中,“非洲板块”和“太平洋板块”的相对位移最小。

关于“大型低速区”、“超低速区”和“高速异常区”在地幔中的位置关系,请参下图示意。

该图的视角是从南极点方向,在赤道处作截面。地面的部分显示非洲(十点方位)、西南印度洋洋脊(SW Indian Ridge)、苏门答腊岛(Sumatra),新几内亚岛(New Guinea),东太平洋海隆(East Pacific Rise)、南美洲、大西洋中洋脊(Mid-Atlantic Ridge)。在外核(黄色)与地幔(浅粉)的交界部分,金黄色区域代表“大型低速区”(图中标LLVP),暗紫色区域代表“超低速区”(图中标ULVZ),绿色区域代表“高速异常区”(图中标PPV,即Post-Perovskite图中拼写有错,和“板块墓地”/Slab grave-yard)。图中显示地幔底部在“超低速区”(ULVZ)处有地幔热柱产生区域(Plume Generation Zone/PGZ,红色箭头),而板块的边缘在苏门答腊、新几内亚、和南美洲西侧俯冲(蓝色箭头)到达地幔底部的“板块墓地”。冷物质在蓝色箭头处下降至地幔内部,热物质在红色箭头处上升至“软流圈”(图中未标)及地表,这种在地表岩石圈和地幔底部之间的物质因温度差异进行的热对流成为了板块迁移的驱动力,实现了板块“岩石圈层”的再循环。地表非洲处和太平洋处的红色虚线代表“大地水准面”(Geoid ,即地表重力等位面)的高点,它们就分别位于两个“大型低速区”的上方。图里的Ferropericlase和Perovskite分别是地幔深处最常见的两种矿物形态即“铁方镁石”和“钙钛矿”,“后钙钛矿”(Post-Perovskite/PPV)是“钙钛矿”高温高压下相变的产物。

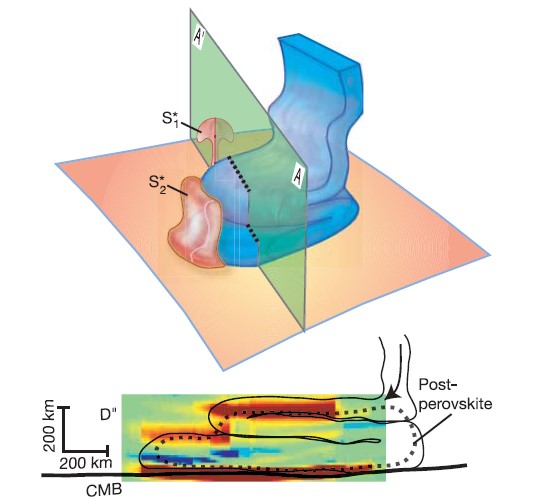

另外,在《Seismic detection of folded, subducted lithosphere at the core-mantle boundary》这篇论文里,作者们展示了他们在位于加勒比海西侧的“地核-地幔边界”( CMB)处发现的“钙钛矿/后钙钛矿”相变位置的冷物质区,该区冷物质呈现折叠状,位于“科克斯板块”(Cocos Plate)的下方。该冷物质区域高约200千米,温度比背景地幔物质低约700摄氏度(又见图6.21的“高速异常区”/PPV)。我们知道在下地幔深度,温度约为2300摄氏度。

该图中下部图像为“地震层析成像”显示的地震波速度异常区域,上部为论文作者对地震波速度异常进行解读的三维示意。该图中蓝色代表“高速区” / “PPV即Post-Perovskite” / “冷物质区”,红色代表“低速区” / “热物质区”,论文作者们推测这些紧挨“冷物质区”的高温物质团是被冷板块在地幔底部堆叠时搅动而“腾起”(upwelling)的。

关于“大型低速区”的起源和其在地球地质历史中存在的持续性,学界围绕温度特异、组分特异及它们的组合的可能性提出了多种假说,目前尚无定论。有学者认为可能的、能与板块构造原理契合的成因是其成型于地表俯冲板块堆积(即“高速异常区”)对原地幔底部物质的“推挤”(注6.1)。

【注6.1:笔者认为这样的解释有问题,“大型低速区”应该是板块运动在地幔内部机制的主因,这样的“超级地幔热柱”内物质向地表方向的涌升致使了地幔热对流的启动,因此也是启动各板块迁移运动的初始动力源。】

这些研究同时让我们看到,位于地幔底部的“板块墓地”中、温度与背景地幔存在显著差异的原地表岩石圈板块存留。那么问题来了:如果渐变是真实的,板块运动是经历了上亿年的时间才达到今天的模样,那么怎么解释“板块墓地”中的板块与其周围的背景地幔显著的温度差异呢?如果有人将几枚小石头放入温度设在最高值的烤箱里,隔了24小时探测小石头的温度,那么读者您会期望这些小石头的温度还能比它们的背景温度低约30%吗?如果我们在将小石头放入烤箱后的头几秒钟就探测它们的温度,其温度比背景温度低约30%这种情境是不是更合理呢?

9)渐变地质学无法合理解释岩浆岩中保留的地磁方向快速变动的证据

现代地质学探明在今天到“侏罗纪”的中期(被认为的约1.7亿年前)之间,地磁一共发生过约280次翻转,这其中从“新近纪”的顶部(被认为的约260万年前)到“侏罗纪”的中期的翻转有约270次之多。渐变地质学现在认为“地磁翻转的过程最快百年以内即可完成,颠覆以往认为需要千年的普遍认知”(根据“维基百科”)。根据这个陈述,地磁在不稳定期间迁移的速率约为“每年2°”。但是有些岩浆岩中保留的地磁证据表明岩浆岩中记录的地磁方向变化速率要比“一百年完成一次翻转”的量级快的太多。

例如在俄勒冈州Steens Mountain等地发现了大于“每天6°”的迁移证据,比“维基百科”认为的速率快约1000倍(“每天6°”相当于在地表磁极每天移动接近900公里,在这种迁移速度下,指南针、地磁导航这样的设备就没有使用意义了)。我们知道岩浆冷却是从其外层开始,地质学根据长期观测经验已经可将岩浆体的冷却时间与其厚度情况的关系相当准确地进行描述;在Steens Mountain发现地特定岩浆岩样本中,古地磁学研究发现一些样本内层部位记录地古地磁方向与其外层部位所记录的具有明显的可达50°的差异,而地质学经验表明这些岩石是在约一周到两周左右固化成型的,这显示观察到的最快的磁极迁移速度大于“每天8°”。以渐变论为理论基础的地质学和地球物理学者均表示这样的结果快得不可思议,在他们所能理解的机制内,对于地球这样尺度的内核产生的磁场可以如此快速的迁移不存在合理的解释。

本节以上所列多个方面的观察都给“渐变论”秉持的缓慢的地质历史变化过程带来极大的难题。现代地质学对这些困扰的态度就是或者保持沉默、或者闪烁其词。现任奥地利Alpen-Adria-University Klagenfurt大学助理教授的德裔地理学家Kirsten von Elverfeldt在她的论文《System Theory in Geomorphology: Challenges, Epistemological Consequences and Practical Implications》中批评现代地质“地形学”(Geomorphology)的现状时指出,现代地形学基本上只是一百多年前传统地质景观概念的术语转换,它基本只具有描述性,而不能解释地球表面地形的形成原因。它缺乏基本的假设及概念的连贯一致性,它的机理就好像是一个黑匣子(即只描述输入和输出而无法深入讨论过程)。结论就是地质地形学的系统理论与物理学基础广泛不符(the geomorphological system theory is widely incompatible with physical basics)。学界之中如von Elverfeldt教授这样有诚实的而且有勇气的学者,可谓是凤毛麟角。

怎样说服愿意独立思考的人们相信“现在是认识过去的钥匙”?驱除“深时”这样的概念笼罩在人们思想中的迷雾,我们分明看到,现今的缓慢的地质作用,恰恰不是认识过去的钥匙,所有这些“渐变论”噤若寒蝉的地球从外到内的现象,应该还有更合理自洽的解读。

第七节. 解释大洪水的物理机制 —— 灾变性板块运动(Catastrophic Plate Tectonics / CPT)

上节列举了一些地质和地球物理学观察,这些观察与“渐变论”秉持的缓慢积累的地质变化历史背道而驰,众多的地质细节隐约将我们指向了渐变的反面 —— 灾变。

1983年,美国地球物理学家John R. Baumgardner博士在学界第一个利用三维“有限元法”(Finite-Element Method/FEM)将地球地幔建模,以研究地幔热对流的作用机制,这是他在“加州大学洛杉矶分校”(UCLA)的博士毕业论文工作的一部分;在其后的几年中,他又几次将自己的模型改进,以提高其解析度、牵涉更多的参量以及改进计算的灵活性。Dr. Baumgardner将他的三维模型命名为“TERRA”。当然,作为其时年轻的基督徒,他的这些研究的主要兴趣之一,就是使用他的专业训练来分析《圣经》记载的大洪水的产生、发展和完结的物理机制问题。

使用科学的手段去探查《创世记》描述的大洪水的证据和物理机制的问题是可能的,这是因为:

-> 如果《圣经》记录的大洪水真实地发生过,那么作为一场约4500年前全球性的为时约一年的大灾变,它必定在地球上遗留下了众多的痕迹即其真实性的证据;

-> 学界的以地质地层特征为基础的全球地质年代顺序的划分,在多方多条的反复验证下,也与我们的理性相符,唯一真正存疑的是“渐变论”的框架下地质年代所认为的成百万、千万、上亿年的绝对时间;

-> 由于《圣经》表明在创世和大洪水之间没有其它的大规模生物毁灭,并且创世者在洪水结束后向人类和各样有血肉的活物立约说“水就再不泛滥毁坏一切有血肉的物了”,因此,从逻辑上讲,沉积岩记录中在“寒武纪”突然出现的海洋生物化石一定代表了大洪水这场大灾变的开始,而位于“寒武纪”上方沉积岩地层中持续不断的海陆生物化石就应该是这场大灾变的延续;

-> 既然我们已知在“古生代”末期存在的“泛大陆”的位置和形状、以及板块曾经迁移的历史,它们经多方多条检验,也是几乎可以确定无疑的,那么就存在利用现代科技手段将挪亚大洪水的物理机制,从“泛大陆”的形状开始,结合各板块迁移路径的历史作为检验手段,使用数学建模尽量厘清的可能性。

对比“渐变论”思维下的缓慢的板块运动,Dr. Baumgardner将他描述的机制命名为“灾变性板块运动”(Catastrophic Plate Tectonics/CPT)。

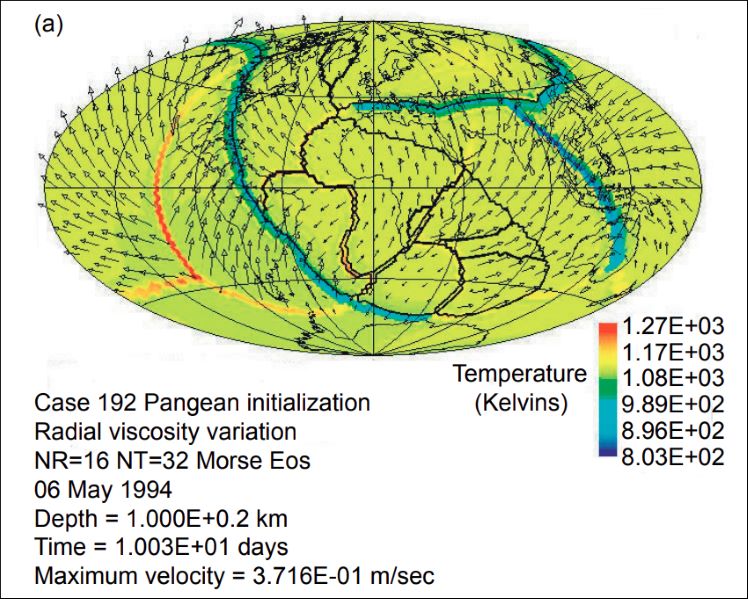

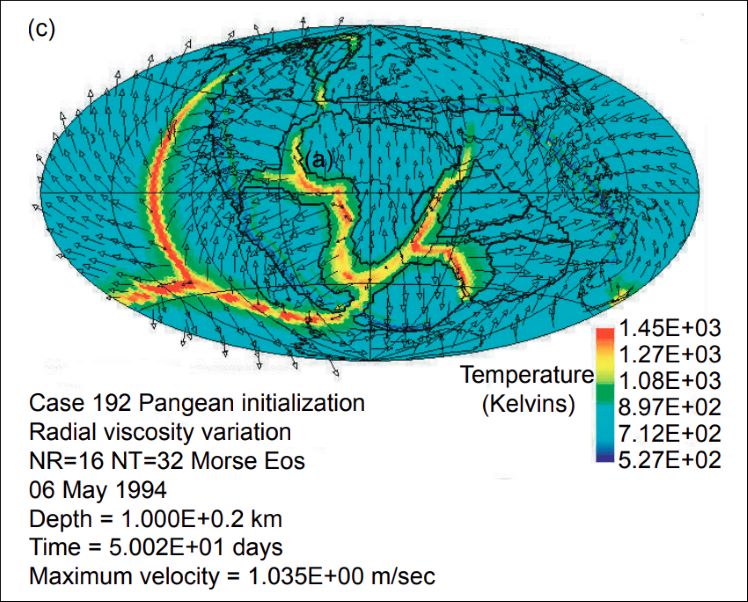

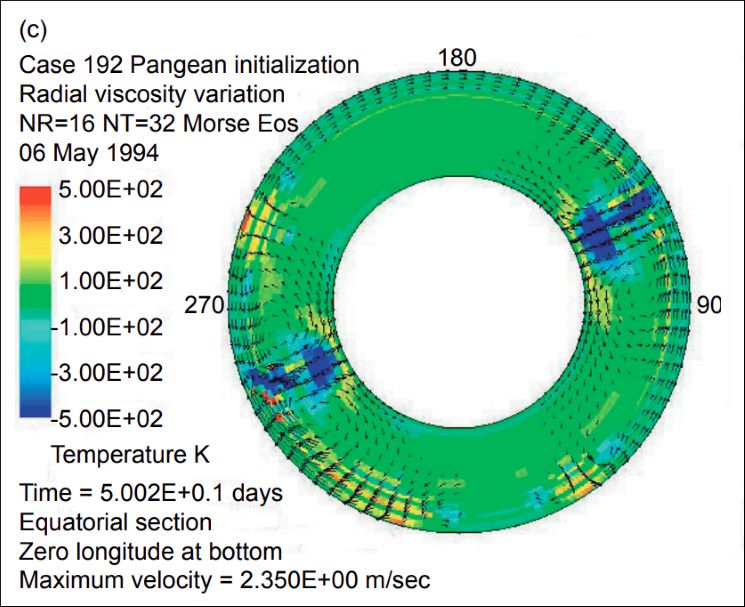

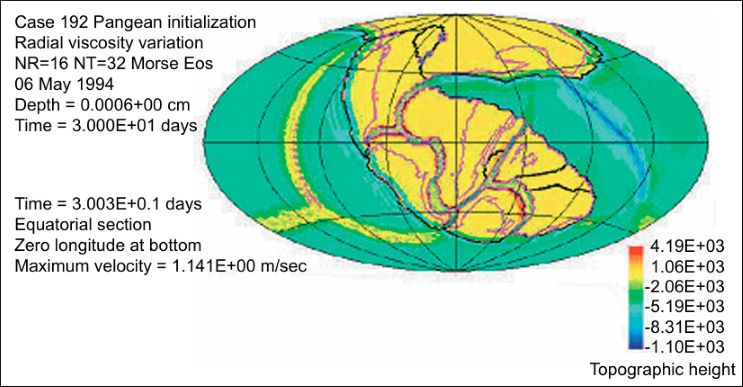

在他于1994年发表的《与创世记洪水相关的大规模板块构造的计算机建模》(Computer Modeling of the Large-scale Tectonics Associated with the Genesis Flood) 这篇总结性论文里,Dr. Baumgardner介绍他的三维模型将地球地幔分为174,114个单元(共17层,每层10,242个单元),该模型在每个单元上按动量、质量和能量守恒来求解方程,数值模型以“泛大陆”的形状开始(约相当于地质地层中的“二叠纪”,对“泛大陆”之前陆地的形状学界现在无法完全确定),随设定的模拟计算时间间隔推进。以下的图7.1至图7.4显示了Dr. Baumgardner所得到的计算模拟结果:

Dr. Baumgardner将位于图7.1中沿蓝线所在位置地幔深度400千米处的、宽度约250公里范围内的岩石温度设置为低于背景地幔温度400开尔文(相当于约127摄氏度),并开始允许这些边界处的位于地幔内的冷物质的重力势能起作用。该图显示在“CASE 192”这次模拟运行计算到“泛大陆”的板块运动初始的第10天时,地下100千米处的物质的温度和速度,此时物质移动速度是约每秒0.37米(此刻最大值)。

图7.2 显示在上述初始条件下的第50天,模型计算出的各板块的位置和地下100千米处的物质的温度和速度,此时物质移动速度已经加速到约每秒1.04米(此刻最大值)。从这里可以看到,该模型用数学物理方法建立了从“泛大陆”开始的各板块移动轨迹,与现代学界经多方论证得出的从“泛大陆”开始的板块迁移路径基本相符。模拟结果显示板块的移动速度是“米每秒”的量级,比主流的渐变地质学认为的“厘米每年”的量级快了约31亿倍。

图7.3 显示在上述初始条件下的第50天,模型计算出地幔内温度区域的分布和物质运动流向截面图,从这里可以看到,原地表板块边界处的冷物质已经俯冲接近地幔底部,这时地幔中物质的运动速度已经加速到每秒2.35米(此刻最大值)。图中箭头(因图片解析度原因不十分清晰,原文解析度更高)方向和长度表示地幔内物质的运动方向和速度。如前所述,这些地幔中物质的热对流运动就推动各板块的底部,使它们在地幔最上层的软流圈层上进行迁移。

“TERRA”模型同时显示了在板块开始分裂后,在洋中脊位置的周边地壳会因下部地幔热物质的聚集而整体抬升、在某些区域甚至达到了到海平面以上,并且各大陆的“克拉通”地壳边缘会在“隐没带”的位置被其下方海洋岩石圈冷物质的下行运动应力向下拖拽,甚至致使“克拉通”边缘进入海平面之下,海底的抬升和大陆边缘在“隐没带”处的明显下沉这两个因素的综合就导致了海水大规模地向大陆上侵袭。同时,旧大陆上的张裂(continental rift)位置两侧,如今北美和非洲的边界处,会因大量热浮力岩浆岩从这些区域下方的地幔处侵入出现高达上千米的山峰。

图7.4 显示在上述初始条件下的第30天,地表海平面的变化,紫色线条标出了海水的边界。可以看到今太平洋东侧的“扩张性板块边界”处即“洋脊”处的新生海底的一部分已经露出海面,原初大洋中的水体会因此被推高(另一个大洋水体被推高的因素是新生的温热洋底整体的热膨胀,见下文)。另外在“泛大陆”的各子块被拉开的同时,海水已经侵入到原“泛大陆”的大片区域。

作为理论说明,Dr. Baumgardner指出地幔内的岩石因高温高压具有“塑性”,并且这一特点在实验室中被一再证实。进一步地,Dr. Baumgardner将导致板块开始急速运动的条件解释为“热猝增”(thermal runaway)—— 根据“流变学”(Rheology),当位于起始边界处的在地幔内的岩石圈层冷物质在重力势能作用下开始在地幔中下行时,其对周边地幔物质的挤压形变和在边界处的摩擦均可使地幔物质的温度升高同时黏度下降,这样作用的结果就是冷物质运动的加速,而冷物质的加速运动进一步带来周围地幔岩石的的加速升温和黏度的加速下降,由此形成不可逆转的正量反馈,片状的冷物质将会像一片在边界处被加热的金属板插入凝固的沥青一样,以大约每秒一米的速度“猝增俯冲”(runaway subduction)进入准固态地幔,最后直达地幔底部的“地核-地幔边界”(该边界再往下就是包含液态铁镍物质的外核,由于其内物质密度远大于岩石类物质,所以来自地表的岩石不可能进入)。Dr. Baumgardner认为一旦冷物质在“隐没带”下的边界处进入地幔,全地幔的热循环就被逐渐开启,在软流圈顶部的热物质流就推动板块“克拉通”的底部使各板块开始相对运动。当旧有的冰冷的洋壳全部被循环进入地幔,而新生的、温热的、密度更低的洋壳在大洋底部全面铺开后,冷物质的重力势能作用就耗尽了,全地幔的热循环于是被逐渐关闭,这种快速的灾变性的板块运动就停止了。

这篇文章的链接是:https://www.icr.org/i/pdf/technical/Computer-Modeling-of-the-Large-Scale-Tectonics.pdf 。

Dr. Baumgardner是学界用三维动态数值模型推导出符合板块运动理解和大洪水历史描述之第一人。 这个网址保留了Dr. Baumgardner独立或参与完成的关于“灾变性板块运动”机制的论文、文章集结: https://www.globalflood.org/catastrophic-plate-tectonics.html

在上述网址中,以Dr. Baumgardner为作者之一的、对“灾变性板块运动”理论的整体的、系统的总结性文章名为《Catastrophic Plate Tectonics: A Global Flood Model of Earth History》。

对该模型的讲解也可参考互联网上名为《In-depth Explanation of What Caused Noah’s Flood – Dr. Kurt Wise》的视频,该视频链接: https://www.youtube.com/watch?v=n2ANUKSF2BE

Dr. Baumgardner在不同场合也坦承他的模型无法解释初始条件需要的特定边界上深度达400千米的冷岩石圈层物质是如何达成的。他同时承认他的模型在如此快速的《创世记》要求的时间内完成如此巨大的全球地质改变所引出的巨大热量的耗散问题,根据物理学现有的原理无法得到解决(他的计算显示新生洋底岩石圈层需要被降温约227摄氏度、而这将使海洋完全蒸发),但是他推测大洪水期间巨大热量的短时间内耗散的机制也许和“加速核衰变”所引出的热量耗散机制相同(关于“加速核衰变”热量耗散的可能机制也请参阅第四节)。Dr. Baumgardner指出“灾变性板块运动”理论现今只是处于它的初级阶段,它有一系列相关问题需要深入研究和探讨。

如果Dr. Baumgardner的“灾变性板块运动”理论是基本正确的,那么不难认识到地幔顶部少许的冷物质发生“热猝增”、“猝增俯冲”进而导致全球板块迁移的过程必须是快速的 —— 如“渐变论”那样设想的缓慢的板块运动的难题就在于, 在现有的地球物理学的理解能力内,由于在初始期缺少地幔物质热能的正量反馈机制,如一小片冰冷的金属板放在整块的凝固的沥青上,它根本很难动起来。

以下列出一些对于“灾变性板块运动”理论相关要素的更进一步的理解:

-> 地质学已经探明地球地幔中含有大量的水,其中上地幔部分大量存在的“尖晶橄榄石”(ringwoodite)晶体内能包含约1%的水合物,有学者推算这样地幔中的“尖晶橄榄石”所包含的水量就已经是地表海洋总水量的三倍;

-> “灾变性板块运动”期间,洋中脊处急速上涌的岩浆自带的水份(据现在观测约占新鲜岩浆重量的4%)从岩浆中脱气(degassing)后和海水混合形成高压蒸汽,沿洋脊形成上千公里长条状的汽液“喷泉”,喷向空中的海水会因重力在离海面不远处开始回落;但在中脊处持续出现的水蒸气,加上全球从众多新生火山口处和“大型火成岩区域”(如“洪流玄武岩”)的岩浆中的水蒸气,会升到高空冷凝后造成全球持续强降雨;

-> 快速新生成的洋底温热的洋壳将洋底整体抬高,在大洋中脊处最甚,Dr. Baumgardner估计平均抬高的数值可接近1000米,海平面随之也被抬高(注7.1);

-> 地幔内部的剧烈的物质运动产生的大量地幔热柱,直接导致全球的火山活动大规模集中猛烈增长,大量陆地和海洋火山在同一时段生成、喷发;同时陆地上张裂的多个部位产生大片的“大型火成岩区域”,有的面积超过十万平方公里;

-> 俯冲板块由于断裂和岩石相变产生的体积缩小均可在“隐没带”区域产生频繁的、高强度的地震,爆炸性的火山活动、板块之间的碰撞,连同同一时段开启的、全球的集中的造山运动同样带来猛烈的地震;

-> 很多造山运动的起始点极有可能是位于海平面以下,那时厚达千米的沉积层中的物质区域很多尚未完成完全的岩化,因此具有极大的“延展性”,造成全球众多的新生造山带内存在大量的“逆冲断层”和“褶皱”这样的结构,它们的实质是生成时即“灾变性板块运动“期间的、与水体相关的“软沉积形变”(Soft-Sediment Deformation);

-> 全球范围的频繁猛烈的地震和海底火山爆发引发接踵而至的大型海啸,将巨量的海水一波接一波地从多个方向卷入内陆地区;

-> 大洪水期间由于地壳物质和地幔物质的快速重新整合,地球的自转轴可能发生迁移(也请参第五节),这可进一步使潮汐引力的不确定性加剧,从而可能使全球多次海啸致使的复杂水流更难预测;

-> 下沉的冷板块岩石在到达地下约660千米处(即上地幔到下地幔的“过渡带”/Transition Zone)附近时,可能因背景地幔岩石在此处的相变不连续面(discontinuity)而被暂时阻碍,停滞一段时间后得以像雪崩一样大规模穿透该不连续面,这可能致使板块的运动在特定时段内存在一定的间歇性,然后又猛然增速;

-> 地表各板块的分离和迁移也具有阶段性,加之海水和分离陆块的相互作用致使的高度动态的水流,这可能是造成在大陆规模的数个“非整合面”(the Great Unconformity)的原因;

-> 到达地幔底部“地核-地幔边界”的冷物质导致地核外核部分包含的液态铁镍物质的原热对流模式被急速扰乱,从而导致地球磁场的快速迁移甚至反转;

-> 各大陆板块开始完全分离,从而在各大陆的边缘因猛烈的碰撞推挤和新近侵入地壳的岩浆浮力的共同作用,使相关各大陆上新的山脉群几乎在同一时段开始隆起;

-> 当几乎所有的旧洋底岩石被由洋中脊处生成的新的、温度更高的、密度更小的新岩石取代后,快速的板块运动就趋向停止,在洋中脊处的汽液“喷泉”消失,全球性降雨终止;

-> 随后的冷却增加了新生海底岩石的密度,海底岩石圈层位置整体逐渐下降;由于冷板块岩石圈层的快速俯冲基本停止,“克拉通”的边缘部位开始从海平面下逐渐恢复到海平面上。海底位置的下降和陆地上高耸山脉的持续出现、以及“克拉通”边缘处姿态的调整、就导致海水逐步从各大陆地上退去;

-> 在大陆上最后形成的最上层的、尚未完全岩化的沉积多数被退去的海水冲向大陆边缘,形成现今大陆架的绝大部分;

-> 大洪水之后,地球经历了一段相当长的均衡调整期,并且经历了大冰期(对大冰期的成因的解释见第八节),估计长达数百年,其中火山和地震活动以及区域性灾变(如山体持续隆升、湖泊决堤,山体滑坡、火山岛冒出、旧岛屿沉没、冰川推进、干旱沙暴等)仍很频繁;

-> 现今发生的火山、地震极有可能是洪水后调整期的残留灾变;现今测量到的板块每年几个厘米量级的运动速度,应该是大洪水时期的“灾变性板块运动”的残余速度。

【注7.1:根据Dr. Baumgardner的解释,上地幔岩石的体积热膨胀系数约为 3×10^(-5)/°C;这意味着洋底平均 80 千米厚的岩石层平均温度若高出 400°C,将导致海底升高约 1 千米。】

对应第三节中Dr. Clarey的团队给出的沉积岩数据,“灾变性板块运动”期间,与初始的板块分裂和有限数量的新洋底的形成相伴随的海水将最早和最薄的“巨层序”1S、2T、3K扩展到了今大陆边缘的有限部分;持续新形成的高温海洋岩石圈导致海底被抬升,加上岩浆从地幔中带了的额外水量,从而继续将水位在4A阶段推高,今各大陆开始先后在原“泛大陆”的轮廓上出现明显的裂解,海流开始蔓延到今各大陆的内部,将巨量的泥沙宣泄到水底铺陈形成沉积;到了5Z阶段,快速生成的洋壳使水量达到顶峰,这时今各大陆也已经完全分离开来,在板块的带动下以“米每秒”量级的速度迁移,持续的海啸使海水彻底覆盖全球所有陆地面积,全球新生造山运动广泛在水下出现。在古大陆的较高海拔区域,由于水势最后才触及这里,大洪水带来的最下部的沉积属于4A和5Z序列。当旧有的冷洋壳完全在“隐没带”边界消失到地幔内部后,“灾变性板块运动”的加速期趋于结束,新海床逐渐冷却下沉、今各大陆按今天的分布基本到位,水流在6T阶段开始从大陆上退去,最后铺陈在大陆最上部的大量沉积被带到今各大陆边缘。

在为期数月的“灾变性板块运动”的加速过程中,海底新生的玄武岩岩浆将图3.25所示的海水及海洋沉积物中的“锶-87对锶-86的比值”一路拉低,在4A和5Z阶段抵达最低值;“灾变性板块运动”的减速过程中,新生玄武岩岩浆涌出趋向停止,该比值才开始回升至1S初期的最高值。因此“锶-87对锶-86的比值”在六个“巨层序”阶段内的变化所揭示的海底新生玄武岩的数量、与用“巨层序”沉积数量对海面高度的推测,和“灾变性板块运动”对大洪水物理机制即新生海底将海平面推高并带来额外水量的解释,辅以“放射性同位素与地球年龄”/RATE项目指出的元素的核衰变速率曾在地球历史中大幅加速以给地球物质的快速重整提供能源的可能,这四个独立的研究所得的证据指向的结果一致,那就是 —— 大洪水应该是真实的地球历史事件。

对于大洪水结束在地质地层内相对应的位置,研究大洪水的学者们存在有不同意见,基本分为两个观点。其一认为“白垩纪/古近纪”附近是洪水/后洪水的边界(即K-Pg边界,如Dr. Baumgardner和他的同事们的观点,他们认为“新近纪”的沉积对比之前“中生代”的沉积具有明显的区域性,应为洪水后局部残留灾变所致),其二认为“新近纪”的顶部“上新世”附近为洪水/后洪水的边界(即N-Q边界,如根据第三节中提到的Dr. Clarey的观点,他认为在6T阶段即“古近纪”和“新近纪”洋底的岩石圈层仍在产生,同时该阶段在全球同样具有大量的沉积和化石,这样的沉积规模和化石种类不用大洪水这样的事件很难解释)。笔者认同第二种观点,“新近纪”的沉积对比之前的沉积具有明显的区域性、且顶部一般显现侵蚀痕迹的原因可能是因为它们位于大洪水的消退阶段,这时位于陆地盆地(basin)、裂谷(rift)等低洼处的沉积已经在水下开始完成初步成岩化,故很难被退去的洪水带离原沉积处,这应该是“新近纪”的沉积对比之前的沉积具有明显的区域性的根本原因。

根据《圣经》的启示,大洪水这个迄今为止在人类的历史中唯一的一次的全球性的大灾变发生的时间约为4500年前,这就解释了为什么在地幔底部的“板块墓地”中的原地表岩石圈物质对环境地幔具有较低的温度。像“渐变论”那样认为的每年几个厘米量级的板块运动速度期望的所谓的上亿年的板块运动历史不可能造成地幔底部的残余板块与环境地幔具有明显的温度差异;原地表岩石圈板块是以“米每秒”的量级快速到达地幔底部的约2900千米深度的,并且该事件发生的时间距今天只有四千多年。

【注7.2:有必要指出的是,“灾变性板块运动”理论并不是唯一的尝试解释大洪水物理机制的理论,另外一个具有一定影响力的理论是Walt Brown博士的HydroPlate理论(HPT),该理论认为大洪水在物理上是由在洪水前存在于地下的巨大的高压密封蓄水仓的破裂引发的,继而各大陆在这样的基础上“滑动”产生迁移。该理论的问题是现今地质研究并未发现这些Dr. Brown所设想的蓄水仓的遗迹,而且其大陆迁移机制与现有的较成熟的板块运动理论没有过多契合。作为机械学博士,Dr. Brown的理论看似能解释很多的现象,但他实际上并未对任何具体的机制提出足够深入缜密的数学和物理分析,因此他的理论缺乏从科学角度的系统的一致性,反而显示出很大的零散性,是一众物理概念的堆积。在很多关于大洪水问题的解释上,如他在对太阳系内小行星和彗星的来源机制的解释时,Dr. Brown引入了连续5个步骤的物理现象以期望达到他的机制所需要的能量来源,然而如果仔细推敲,其中很多连续的步骤之间、即使在概念上也并不能严格从前一步推导出下一步。基于此,作为解释大洪水物理机制的整体框架,研究大洪水物理机制的学者们对该理论的接受度不高。但这并不是说Dr. Brown尝试用大洪水解释观察到的现象的所有尝试都一定是错误的,他的理论里涉及的某些单个元素有可能是正确的。有兴趣的读者可参HPT理论的网址 https://www.creationscience.com/onlinebook/ 。】

“灾变性板块运动”理论,即使在如Dr. Baumgardner所说的它现在这样的初级阶段,也已经比主流的、渐变的“板块运动”理论更能自洽完备地解释地质学所观察到的几乎所有的现象,困扰“渐变论”地质学和主流板块理论的一众难题(如第六节所列),在“灾变性板块运动”理论框架下,运用《圣经》对为时约一年的大洪水的启示,均可得到基本清晰的诠释和时序脉络。是新生的海底和其带来的大洪水造成了现今地球内部和表面各种错综复杂的地质和物理现象,板块的迁移和大洪水将地球的表面为后代的人类整个地、快速地重新塑造了。