“有人问你们心中盼望的缘由,就要常作准备,以温柔、敬畏的心回答各人。” ——《彼得前书》3:15

引言

《圣经》中描述的那位神如果真的存在,并且真如基督教宣称《圣经》是祂对人类的启示,那么我们应该期望整本《圣经》中出现的叙事性的大大小小的事件均应是曾经真实发生的历史;如果任何一个被记录的叙事被发现是虚构的,那么整本《圣经》的真实性将会受到致命的打击 —— 毕竟,如果只是杜撰的故事,却让人用整个的灵魂去相信它,这样的迷惑是有多深呢?

那么,如果要驳倒基督徒奉为神的启示的《圣经》,只需要挑选出几个关键叙事,列出能为理性诚实的人所接受的反驳证据,基督教的擎天大厦就会瞬间崩塌。

并且,历史中发生的真实事件,都会多多少少在时空中留下各种各样的痕迹,用法庭断案所采用的鉴识科学(Forensic Science)的方法来甄别,应该可以得到能将其真实性进行证实或证伪的证据链条,在排除合理怀疑(Beyond a Reasonable Doubt)的程度上,将该宣称事件的真伪性公告给世人,并在控方和辩方之间做出裁决。

整本《旧约》这部书,按照它的叙述,在人类所曾经历的所有物质界事件当中,以挪亚大洪水的影响范围最大,程度也最猛烈。然而,初读关于大洪水描述的人,不免对这件撼天灭地的大灾变的真实性心生各种疑虑 —— 水灾真的能大到淹灭全球、水是从哪里来、又到哪里去、方舟究竟要多大才能装下那么多动物、地球上难道存有一丁点儿这样的大洪水的遗迹吗?

对于这些问题的答案,是能够严肃地决定读《圣经》的人是将其看作故事汇编还是历史记录的分水岭,也进而可能影响到人的精神世界在下一个十字路口的走向。

第一节. 地质“渐变论”,达尔文的强心针

对了,还是从我们的老朋友查尔斯·达尔文说起。

在与达尔文长期交往的同辈学者当中,有一位是查尔斯·莱尔爵士 (Sir Charles Lyell)。莱尔爵士,十九世纪时期英国律师、地质学家,是“渐变说”(Uniformitarianism)的重要论述者。莱尔的理论多源于他前一代的苏格兰地质学家詹姆斯·赫顿(James Hutton)。尽管赫顿被誉为“现代地质学之父”,但他的著作行文晦涩;在十九世纪,绝大多数人是通过阅读莱尔的著作来研究地质学,莱尔因此成为当时英国最富盛名的地质学家。莱尔的著作《地质学原理》 (Principles of Geology)在他一生中出版了12次,是十九世纪中叶最具影响力的地质学著作。

《地质学原理》的核心论点是“现在是认识过去的钥匙”(the present is the key to the past),认为可以籍由参考现在起作用的原因来解释地球表面以前的变化,遥远的地质历史遗迹可以、而且应该通过参考现在正在运行的、因此可以直接观察到的地质过程来解释。莱尔将地质变化解释为在极长的时间跨度内微小变化的稳定积累,认为地球完全是由至今仍在运作的缓慢变动的力量经过极长的时间塑造的。这个“渐变说”观点对年轻的达尔文产生了巨大的影响,达尔文在“贝格尔号”上旅行时就携带了此书。在达尔文的环球考察结束后,他和莱尔就逐渐成为了学术上的朋友。

莱尔是十九世纪推动现代地质沉积物分类的关键人物,他尝试建立不同深度地层岩石和其中的沉积物及包含的化石之间的年代时间关系。 莱尔的地质学思想影响深远,他的观察方法和一般分析框架至今仍被用作地质学的基本原理,现代地质学基本上继承了传统的、莱尔确立的“渐变”观念。但现代地质学也承认莱尔的一些地质过程机制(如莱尔支持火山的逐渐形成)存在谬误。

在地质学的知识方面,达尔文将自己视为莱尔的信徒。在他的环球考察中,他全面运用莱尔的书中带给他的渐变的观点来检视地质岩层。达尔文于1844年在写给一位友人的信中说:“我总觉得我的书有一半出自莱尔的大脑,而我从未充分承认这一点,也不知道如何才能不费吹灰之力就可以将其说明 —— 因为我一直认为《地质学原理》的最大功绩就是它改变了一个人整个的思维方式,因此,当一个人看到莱尔从未见到过的东西时,他却能部分地通过莱尔的眼睛看到它……”(I always feel as if my books came half out of Lyells’s brains and that I never acknowledge this sufficiently, nor do I know how I can, without saying so in so many words — for I have always thought that the great merit of the Principles, was that it altered the whole tone of one’s mind and therefore that when seen a thing never seen by Lyell, one yet saw it partially through his eyes……)

不出意外地,赫顿、莱尔、达尔文,和我们所有人一样,都注意到了一个事实,即地层中化石由深到浅表现出了越来越复杂形态的这个趋势。自达尔文以降,很多人都坚信这个趋势是生物进化的结果,也是支持生物进化的强有力的证据。达尔文正是通过接受渐变的观点,通过漫长地质时间的设想,经由梳理地质地层中化石形态由简到繁变化的趋势,再将物种内可观察到的细微的不稳定的微演化外延到物种间、设想出所谓的宏进化,进而得到强大的精神推力,最终发表了改变人类思想和历史进程的进化论。这样看,达尔文的进化论就像是一种生物学范畴的“渐变论”。

然而这种化石形态由简到繁变化的趋势一定是只有所谓的“渐变”和“进化”才能带来吗?

为了使我们的讨论能够深入,一些关于我们这个星球外表和内部结构的科普级别的知识是必要的 —— 这些基础知识,当被联合起来评估,可能会将我们导向一个重大的真理,这实在是一件令人兴奋的事!

好了,我们开始吧。

第二节. 岩石、地质年代和化石

如果挪亚大洪水是真实的历史事件,那么我们有理由期望其在地球上留下证据,而且是广泛并且深入的证据。 那真实情况是怎样的呢?先从岩石的种类说起吧。

地表的岩石,在地质学中,基本分为三类,它们是“沉积岩”(Sedimentary rocks)、“岩浆岩” (Igneous rocks)、和“变质岩” (Metamorphic rocks)。其中沉积岩又称水成岩,在地球陆地表面,按面积约有70%的岩石是沉积岩组成的,古代动植物化石绝大多数保存于沉积岩这类岩石中;岩浆岩又称火成岩,是由岩浆或熔岩冷却和凝固后形成,在陆地表面按面积约有15%的岩石是岩浆岩组成的,并且几乎全部的海底岩石都是岩浆岩;变质岩是原岩(可以是沉积岩、岩浆岩或是变质岩)经由高温和高压其内部的物理和化学性质发生变化所形成的,约占陆地表面积的12%。以下三图给出这三种岩石的典型外观:

沉积岩主要包括有石灰岩、砂岩、页岩、砾岩、白云岩、燧石、煤炭等。

岩浆岩有花岗岩、安山岩、玄武岩及橄榄岩等。

变质岩常见的有大理岩(转化自石灰岩)、石英岩(转化自砂岩)、片麻岩等。

我们知道现今地表陆地面积约占29%,而海洋面积约占71%。关于岩石种类的介绍中有几点需要强调出来:

-> 在陆地面积范围中的大部分(约70%)是沉积岩即水成岩;

-> 沉积岩之所以又叫水成岩,是因为其表现出的层理叠积是通过水流对已经崩解的岩石碎屑和泥沙的搬运、沉积、成岩作用而形成;

-> 沉积岩层理叠积的连续性在成百上千公里,也就是说在大陆的范围内可溯(见第三节);

-> 并且稍后我们会介绍这些在地表的沉积岩的体量有多么庞大,动辄厚达几千米;

-> 现今为止发现的古代动植物化石绝、绝、绝大多数保存于陆地表面向下几千米范围内的沉积岩中;

-> 在海洋面积中,海底几乎全部是岩浆岩即火成岩类的玄武岩(basalt);

-> 变质岩一般是原岩经由地下的高温和高压形成、并被剧烈的地质运动带到地面的。

现代主流地质年代的定义是从赫顿、莱尔的对地表出露的岩石的研究工作中经过不断的修订发展出来的,它尝试依据地质历史中发生的典型地质事件作分界标度,将地下岩石的地质历史划为若干阶段,得到地质年代表(geologic time scale)。一个简化的、现代主流学界秉持的、标有漫长渐变时间的地质年代表是这样的:

地质年代被定义为“宙”、“代”、“纪”、“世”等由大到小的时间区块(“世”的级别由于划分太细、尤其是对地质地层下部的划分,非专业讨论一般可省略),并被标以渐变地质学界认为的年代范围。比如我们熟悉的恐龙化石在地层中开始大量出现的地质时间是显生宙中生代侏罗纪、被认为距今约1.46亿至2亿(即表中所标146 ~ 200 百万,根据渐变地质年代)年前。如果在地表存在某处保存完整的地质记录,那么从最下层(一般距地表向下约几千米)到最上层(即地表),观察者会经历冥古宙、太古宙、元古宙、和显生宙的寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪、三叠纪、侏罗纪、白垩纪、古近纪、新近纪、来到我们今天的第四纪。

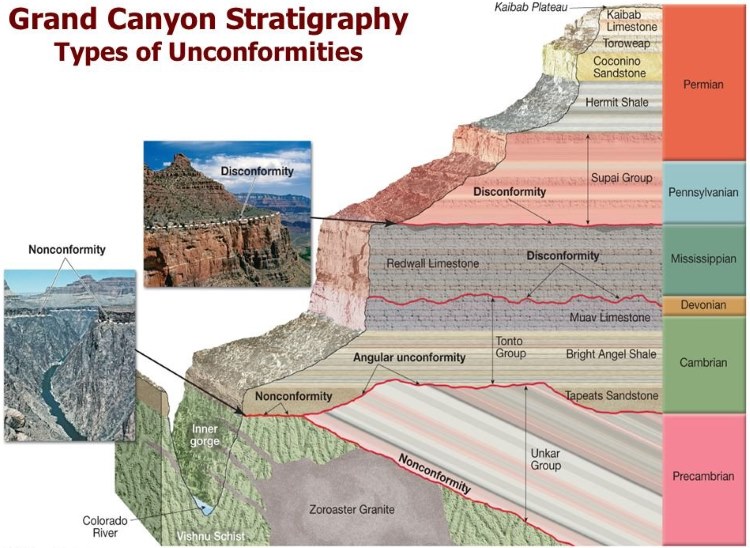

如果用大家熟知的长达400多公里科罗拉多大峡谷作为实际例子,那么在其典型位置,从它在其岩壁上出露的约1200米厚的岩层结构对应到地质年代的名称,是这样的:

【注2.1:大峡谷内的沉积属于整体沉积的下部,故其最高点的沉积只是相当于“二叠纪”(Permian)。在大峡谷周边地区,“二叠纪”以上的沉积被保留在了“Grand Staircase”这个位于大峡谷北侧的巨大结构中,有兴趣的读者可查阅“维基百科”词条“Grand Staircase-Escalante National Monument”。】

从现代主流学界秉持的地质年代表中,一些关键点值得我们注意:

-> 上文说“如果在地表存在某处保存完整的地质记录”,这是因为在地表从未发现这样的“完整”记录 —— 整个地质年代表是将各个不同地点的片段记录横向对比、归纳、整合,人为定义的;

-> 在单一地点处的地质记录中某些地质年代缺失,这样的例子俯首皆是,诚实的、深入的地质学研究者都不会否认这一点;

-> 地质记录中保存的各种动植物化石,就其首次出现的位置来说,千真万确地存在由低处地层向高处地层逐渐“形态复杂化”的总体趋势,如海洋软体动物首次出现的地层比鱼类首次出现的地层为低,而两栖动物首次出现的地层比爬行动物首次出现的地层为低(自达尔文时代以来,人们普遍相信地层中化石由深到浅表现出的形态复杂化的趋势是生物进化的结果,也是支持生物进化的强有力的证据);

-> 然而,低形态的化石和高形态的化石混杂绝非罕见,甚至经常有大量的低形态的化石被发现出现在高形态的化石之上的地层中;

-> 从“寒武纪”到“第四纪”的早期,有某些种类的化石经常被用作参照来判断一个地质地层的年代归属,地质学的术语将它们称为“指标化石”(Index Fossils);为了使表格2.1简化,其中并未标出各地质年代的“指标化石”,有兴趣的读者请自行查索“维基百科”词条 “List of index fossils”;

-> “指标化石”需要在埋藏深度上具有较明显的区间性正态分布(即在一定的地层深度范围大量出现、而在其之下和之上的地层中出现较少)、同时在埋藏广度上具有广泛的地理分布,其也为在现代科技手段(如同位素地球化学、高倍显微镜、放射性年代测定法等)出现前、在不同地点上将不同的地层进行年代对比归位的主要手段;

-> 十分有趣的是,“指标化石”类基本上是一些海生生物化石,如一类约一米长的三叶虫(Paradoxides)被视为是“寒武纪”的指标化石,一类尖翼石燕属(Mucrospirifer)的腕足动物被指定为“泥盆纪”的指标化石,而一类较大型体的菊石(Perisphinctes)被视为是“侏罗纪”的指标化石;

-> 现代地质年代表中标注的地质年代的时间区间基本上是得益于近一百年来兴起的放射性测年法,该方法由于宣称能给出样本的绝对年代数值,被现代渐变地质学和生物进化学说广泛采用以期为自己理论给出绝对时间标度;

在现代主流学界秉持的这样的地质年代表中,各地质地层的时间区间和跨度被认为是现代的主流的渐变地质学和生物进化学说的证据,它反应了“深时”(Deep Time)的概念,即从地表向下几千米的地层范围乃至整个地球被认为是经历了约46亿年形成的,今天距离第一次生物化石的大量爆发即“寒武纪”约5.41亿年。

主流自然科学界认为,“深时”的概念源于对自然的观察,并构成对自然进行科学描述的一个基石。

然而我们在后文中要指出,使用放射性测年法将绝对年代赋予离现今稍远的绝大部分的地质地层区间的尝试极有可能是徒劳的 —— 根据现今一些学者的观点,放射性年代测定法,即使是在最恰当的应用中,也根本不可能给出超过几千年之外的样本的较准确的绝对年代(解释详见第四节)。

在今天,主流自然科学界已然将前述的现代“渐变地质年代表”、“生物进化论”和“放射性年代测定法”打造成了自然史观的三个重要支柱。它们三个互相倚重,互相将对方视为自己观点正确性的重要证据,“地球以并其上的生物是在漫长的地球历史中用渐变的方式演变、进化来的”这样的自然史观叙述在现代科学、教育、文化甚至某些宗教中铺天盖地,为普罗大众对自然界和人类源头的思考提供了看似若金汤般牢固的精神供给。

我们知道,对于一个三个主要柱子支撑住的建筑,如果其中任一个主柱存在巨大的裂痕,这个建筑的稳固性将十分令人存疑。如果三个主柱中的每一个都有大大小小的裂痕呢?

第三节. 惊人广布的沉积岩

既然陆地面积的超过70%都有沉积岩覆盖,而且在自然的媒介中,只有水流才能将沉积岩的原料(即微小的岩石碎屑和细致的泥沙)平整地推广到大陆的范围,而且几乎所有的化石都出现于沉积岩中,这强烈地提示可能是某种广大的水流事件导致了这一切的发生。

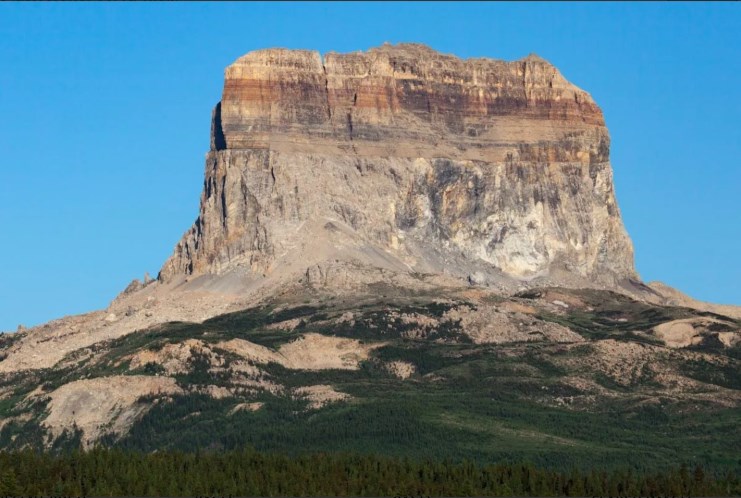

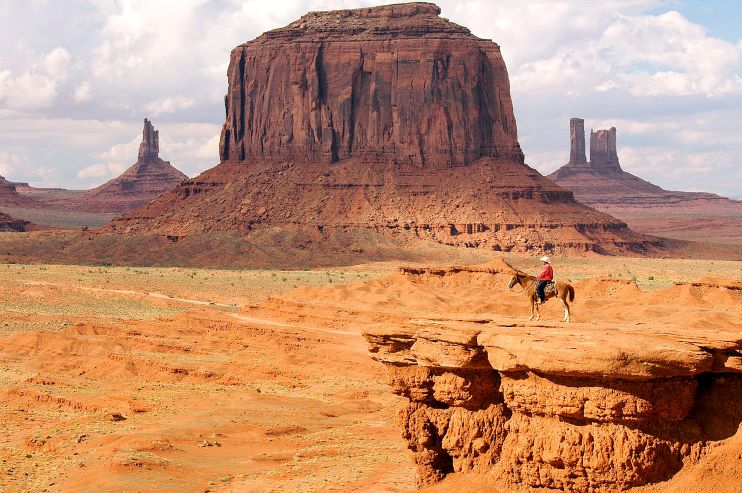

真的如前文所述,沉积岩的广度可以覆盖到大陆的范围,深度可达几千米吗?以下的一些图片可以先给我们一些直观的认识。

十分令人惊讶!不是吗?在地球上的各大陆,从北到南从西到东,从最高处的珠峰到最低处的死海,竟有这么多的山崖、峡谷、沙漠和海岸都出露了这样令人叹为观止的沉积岩,这样的图片在互联网上可以搜索出成百上千。这些沉积岩的出露,小则长宽范围一两公里(如图3.15c的情况),大则上百公里(如图3.1i的情况)—— 通常,这样的出露实际上是提示周围至少几十、几百公里、甚至上千公里大范围内的地层都是如此。

地质勘测也证实了绝大多数的沉积岩层的连续性可被横向追溯到少则十平方公里、多则十万平方公里的面积,平均厚度可达几百米。例如属于“侏罗纪”晚期的“莫里逊组”(Morrison Formation)的铺陈面积如图3.16所示,触及了美国的11个州和加拿大的南部; 而在大峡谷底部出露的“Tapeats Sandstone”砂岩层,属于“寒武纪”的沉积层,它实际上铺陈的面积达整个北美大陆面积的约一半,见图3.17。

这些关于沉积层的例子说明了什么?这些证据至少直观地说明了今天的各个大陆没有一个未曾被某种巨大广泛的水流作用过。

那么地质学对于大陆量级的水流的作用有什么认识呢?为了继续以下的讨论,这里先介绍一个地质学术语“非整合面”(Unconformity)。

“非整合面”是一处将两种不同性质的岩石体或地层分隔开、表明沉积物堆积不连续的间隔岩石面。这样说还有点抽象,看下面这张照片就明白了。这张照片是在科罗拉多大峡谷底部拍摄的,照片上半部浅棕色横向层理的为沉积岩,下半部发深褐色偏纵向层理的为基底变质岩,在上下部分之间有明显的间隔(图中箭头标注处),这层明显的间隔、即与上下层形态、性质都明显不一致的岩体层面就是一个“非整合面”。

【注3.1:“非整合面”(Unconformity)又被详细划分为Nonconformity、Disconformity、Angular Unconformity等类别。 Nonconformity是指如岩浆岩和沉积岩的这两类不同岩石的接触面;Disconformity是指在沉积岩层中两个相邻的层中出现明显的侵蚀性不连续的接触面、现代渐变地质学将其解释为上下两层之间的漫长地质时间间隔/缺失;Angular Unconformity是指两个相邻岩层的层理出现非平行的呈角度状排布的接触面。又见图2.4】

在大峡谷内一个典型的“非整合面”的近处的细节是这样的:

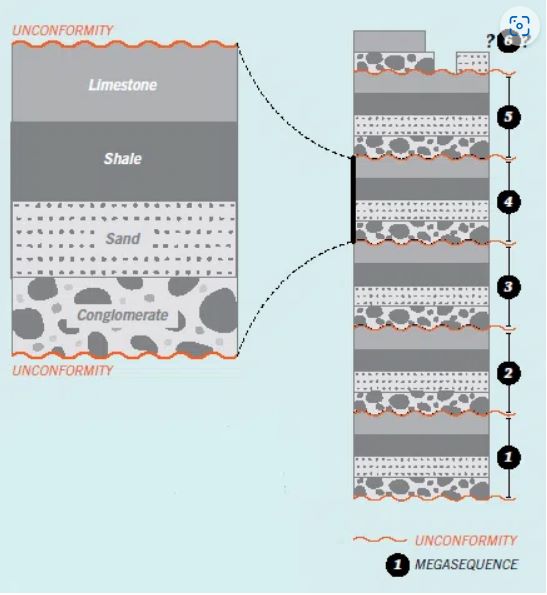

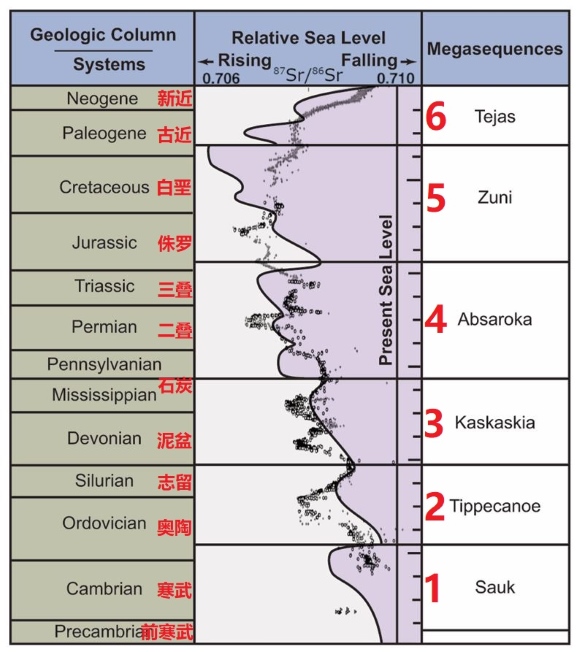

在1960年代,美国地质学家,后来的美国地质学会主席Laurence L. Sloss博士发现在北美大陆的由低到高的地层中,存在数个延申到大陆量级的“非整合面”,他将它们称作“the Great Unconformity”,Dr. Sloss认识到大陆规模的巨量的沉积岩和其中数个非整合面之后可能的潜台词 —— 海水数次的侵入和退去,他第一个将海水在厚度可达几千米的陆地沉积岩层形成的过程中的作用和主流地质年代的对应关系联系在了一起。

之所以可以借助“非整合面”来标志陆地上海水的侵入和退去,是因为在每次的海侵和海退循环里,在理想的(如未经后续扰动)的情况下,在理论上可以留下如下图所示的沉积顺序:最下层为砾岩(Conglomerate)、向上是砂岩(Sandstone)、再上是页岩(Shale)、最上是石灰岩(Limestone),由下到上沉积颗粒的尺寸呈逐渐细小化,那么在每层砾岩的底部就可以被定义为一个“非整合面”。

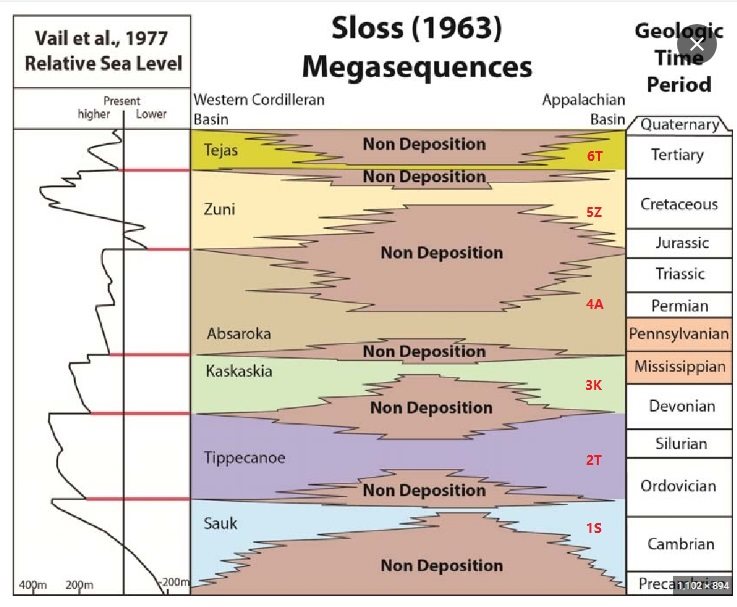

Dr. Sloss籍由这些非整合面将从“前寒武纪”(PreCambrian)开始到“新近纪”晚期“上新世”(Pliocene)为止的岩层分为了六个“巨层序”(Megasequence),并命名它们为Sauk、Tippecanoe、Kaskaskia、Absaroka、Zuni、 Tejas,由于原英文拼写太过拗口,我们可以把它们的英文名称按从底部到顶部出现的次序简化为1S、2T、3K、4A、5Z、6T,如下图所示。

Dr. Sloss根据各分界处的“非整合面”在地质地层中的位置(图中左侧红线处),将地质地层分为从下到上的六个“巨层序”,每个“巨层序”包括数个地质“纪”(图中右侧)。图中间彩色部分是他概念性地描述从北美大陆的西端到东端,沉积层所占的比例;例如,在5Z巨层序处(大至相当于“侏罗纪”的早期到“第三纪”的早期),在北美大陆的西端存有大量的沉积岩层,这些沉积层的数量在从西端向中部过度的过程中逐渐变小、又从中部向东端过度的过程中逐渐变大,但是就整体来说,在5Z阶段西端的沉积层数量比东端为多。图形最左侧为后来的主流学界推测在整个过程中海平面的涨落趋势。

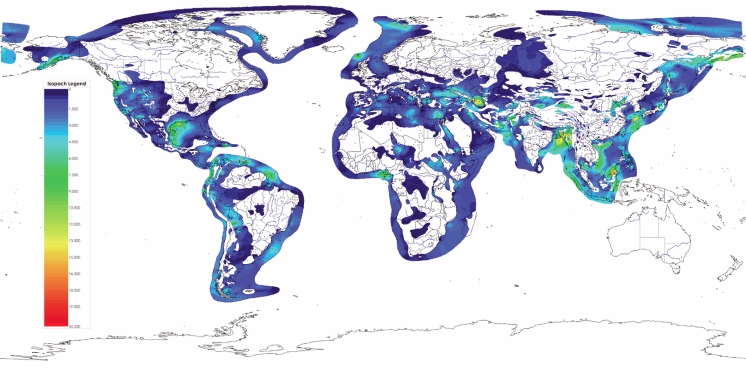

人类一百多年来的对能源和矿物的密集的勘测和开采,使地质数据在全球范围内被广泛地采集和记录。在Dr. Sloss所做的这样的早期的概念性、理论性工作以外,基于这些海量的地质数据,近年来的一些现代计算机软件辅助的地质研究也开始向我们揭示出了沉积岩在全球分布的数值化的图景。

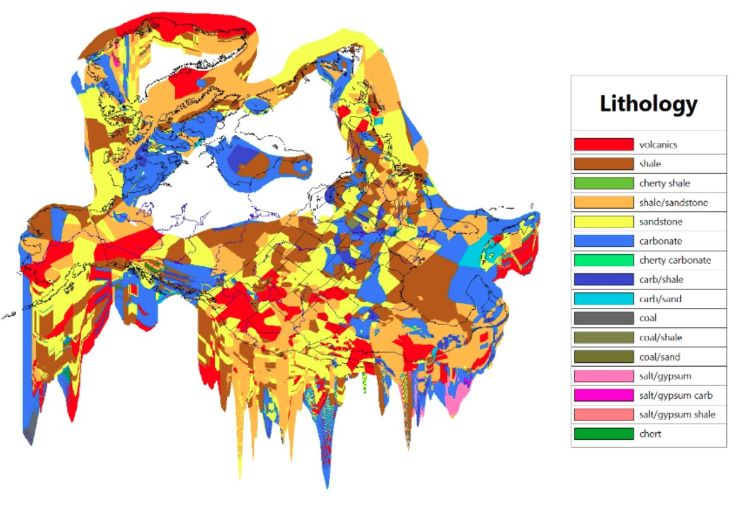

这其中十分令人瞩目的是美国地质学家Timothy Clarey博士在他2020年出版的著作《刻在岩石里:全球洪水的地质学证据》(Carved in Stone: Geologic Evidence of the Worldwide Flood)中,向人们展示了大陆地表的沉积岩层在广度和深度上的分布。他的团队将从各大陆获得的为数众多的基于岩芯样本(well logs)和“地震地层学”(Seismic Stratigraphy)以及地质数据库中的岩石数据输入专业软件,建立了各大陆岩石层的三维模型,该模型使得学者们得以将各“巨层序”的横向及纵向截面处的岩石分层特性用图形和数据表呈现出来。在此建模过程中,学者们使用了多种成熟的地质学原理和经过验证的已知数据对模型进行验证评估,从而证明他们建立的该三维数据模型在反应岩石种类分布方面是可靠的。

例如在北美大陆(本文为节省篇幅,只集中显示Dr. Clarey得出的北美大陆的图形,对南美大陆、非洲大陆和欧亚大陆的图形,请参考Dr. Clarey的相关著作和论文),下图显示今格陵兰岛,阿拉斯加州、加拿大和美国区域在三维图形中由低的地层向高的地层各类岩石的空间分布。注意此图在深度的维度上为了可视性做了拉伸变形处理。注意这样的图形中使用了现今大陆的轮廓作为参考,但是我们要认识到古代大陆的边缘和现今不一致,而且在水流事件的动态过程中,各大陆的边缘其实一直在剧烈的改变(其深层原因见第七节)。

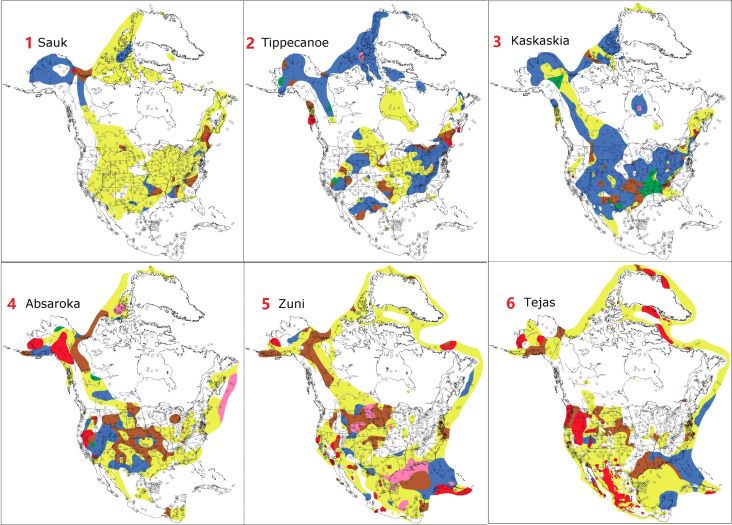

如果我们按各个“巨层序”分界处的“非整合面”把上图中的三维模型分成1S、2T、3K、4A、5Z、6T六个个体单独取出来,再把每个单独块底部的岩石种类分布投影到二维的平面上,那么就会得到各“巨层序”的最下方起始处的以下六个图形(为了简化讨论只给出各巨层序最下层岩石分布的投影,但是我们不难认识到在深度的维度上岩石的种类是连续的、渐变的。在这样的三维图形中可以几乎无限地将其在各个方向上对数据进行取样表达):

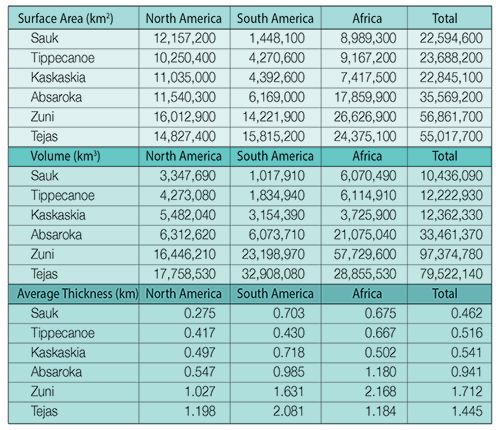

对每个“巨层序”中沉积岩所占的地表面积、总体积、和平均厚度也可以给出总体数值列表:

在本文成文时为止,Dr. Clarey已经发布了北美、南美、非洲大陆以及欧亚大陆的研究结果(注3.2),这些大陆的结果具有几乎相同的数据分布趋势。从这些图形和数据至少可以得出以下这些结论:

-> Dr. Clarey的团队研究得出的这些图形和数据表明沉积岩确实在大陆的层次上分布广泛并且数量巨大;

-> 各类沉积岩在地层空间中是混杂分布的,在特定的深度区域,在上千公里的广度范围内经常有某种或某几种沉积岩占主导;沉积倾向于向地势低的区域聚集,这与我们的常识一致;

-> 经验和地质学基本原理告诉我们,地面沉积的数量和带来这些沉积的水流规模呈正相关;这前述两点是广大、猛烈且复杂(如涨退、流向、速度、深度、裹挟物等)水流的典型表现;

-> 从图3.23中,可以看到靠近今加拿大的中心部位即围绕哈德逊湾的周边地带(地质学称其为“加拿大地盾”/Canadian Shield,是北美大陆中心非常稳定古老的岩盘),其大部分未显示出明显的沉积堆积,但这并不意味着这样的区域未被水流作用过。当我们意识到在复杂水流的侵入和退去的反复循环里,沉积最浅尚未初步岩化的区域会被冲刷掉,那么存在一定的空白区域就顺理成章了。比如,在图3.23所示的3K阶段,今哈德逊湾最南端在安大略省的Fort Albany和Moosonee附近地下,有一直径约100公里的砂岩沉积区域(图中黄色,因图片解析度原因不十分清晰,原文解析度更高),这一区域实际上意味着在这个特定的地层深度附近,其周边也应曾存在相同的沉积,但是后来的水流作用将其周边的沉积移除了,从而形成了沉积“孤岛”;

-> 北美大陆、南美大陆、非洲大陆三个大陆沉积的总体积(Volume Total)在地层中由低到高的六个“巨层序”中所占的百分比分别为:1S: 4.3%,2T: 5%,3K: 5.1%,4A: 13.7%,5Z: 39.7%,6T: 32.5%;

-> 在前五个阶段1S至5Z,也就是从“前寒武纪”到“古近纪”早期的范围内,三个大陆沉积的总体积具有逐渐增大的趋势;

-> 在这三个大陆,沉积数量从4A到5Z各自同时发生明显阶跃,在5Z处达到高峰;

-> 在六个“巨层序”的最后一个即6T阶段,也就是从“古近纪”早期到“新近纪”末尾的范围内,三个大陆沉积的总体积从5Z的最高值回落,但数量仍然巨大;

-> 不论从沉积的表面积、体积、和平均厚度来衡量,三个大陆在六个阶段的沉积数量均显示几乎协调的变化趋势,这显示造成这些沉积的水流事件是全球性的,绝非区域性的水流可以导致;

-> 在6T阶段,沉积的范围也逐渐靠向今大陆边缘地带,在北美尤以今格陵兰岛、加拿大全境、和美国东部最为典型,这一阶段是水流在各大陆退去的典型表现;

-> 计算所有六个“巨层序”在三个大陆沉积的总体积,其数值约为2.45亿立方千米。这是什么概念呢?美国国土面积约983万平方公里,所以在三个大陆上的沉积岩总量如果平铺到整个美国,其厚度可达25千米,也即接近三个珠峰的海拔高度;

-> 在今大陆的边缘处经常出现大量的岩浆岩,在北美以6T阶段最为显著剧烈。

【注3.2:该Dr. Clarey的《Carved in Stone》书中涉及的是北美、南美、非洲这三个大陆,对欧亚大陆的研究结果在本文成文时为止发表在他的《A Progressive Global Flood Model Confirmed by Rock Data Across Five Continents》这篇论文中。】

Dr. Clarey的团队用这些图形和数据向我们表明,从地层中的“巨层序”1S到6T,也就是地质时间中的“前寒武纪”到“新近纪”末尾,全球存在一个同步的海流趋势,在今各个大陆上,它将巨量的沉积在数千公里的量级上铺陈开来,在初始的1S至3K时期水量并不十分可观,但在4A时开始增大,并在在5Z时期达到顶峰,又在最后的阶段即6T时期从各大陆上退去;在这一海流事件的同时,各大陆也经历了剧烈的地质运动,大量的火热的岩浆从地下涌出便是这些大陆级别的地质巨变的明证。

根据对这六个“巨层序”中的沉积位置和数量的评估,并且根据沉积量所对应的水量的推测,可以看出1S、2T、3K、4A对应此海流事件的上涨阶段,5Z对应此海流事件的顶峰阶段、6T对应其消退阶段。

下图显示Dr. Clarey根据沉积的数量推测的全球平均海平面在各个“巨层序”阶段的涨落趋势(图中间黑色实线)。

在地质学中,“锶-87对锶-86的比值”数据常被用作海洋与河流系统中沉积物可能来源地的研究;在海洋沉积中“锶-87对锶-86的比值”数据增大显示河流系统对该数值的影响占主导(河流系统倾向于将更多地表侵蚀物中的锶-87带向海水),反之,该比值减小显示海洋系统对该数值的影响占主导(海底新生玄武岩倾向于将更多地幔中的锶-86带向海水)。锶-87是铷-87经衰变以后产生的稳定同位素,由于现今测得的铷-87的半衰期为48.8×10^9年(也即位被认为的宇宙年龄的约三倍多),因此有渐变地质学者曾预言海洋沉积中的“锶-87对锶-86的比值”在地球的主要地质时期内将是缓慢的同时是基本递增的曲线。但实际测得的数据(图3.25中间部分黑点)显示该数值在地质区间内一路趋向下行、同时上下波动,在4A和5Z区间一度达到最低值,于“新近纪”后才又接近恢复到“寒武纪”时期的初始高值,这显示在“寒武纪”到“新近纪”的地质区间内海洋的作用一直对该值的变化占主导(对该现象的解释请见第七节)。

第四节.沉积岩中的化石细节 —— 海陆混杂、快速埋葬

从“寒武纪”开始一直到“新近纪”的地层中,广布今各大陆的、几乎100%地被发现在沉积岩层中的动植物化石向我们表明,巨量的动植物被曾巨大的水流裹挟的泥沙埋葬。一个看似多余的提醒:别忘了沉积岩又叫水成岩,如果还有人没意识到这一点 —— 是的,化石中的原动植物确实地、全部地被毁灭在全球范围的海流事件中。

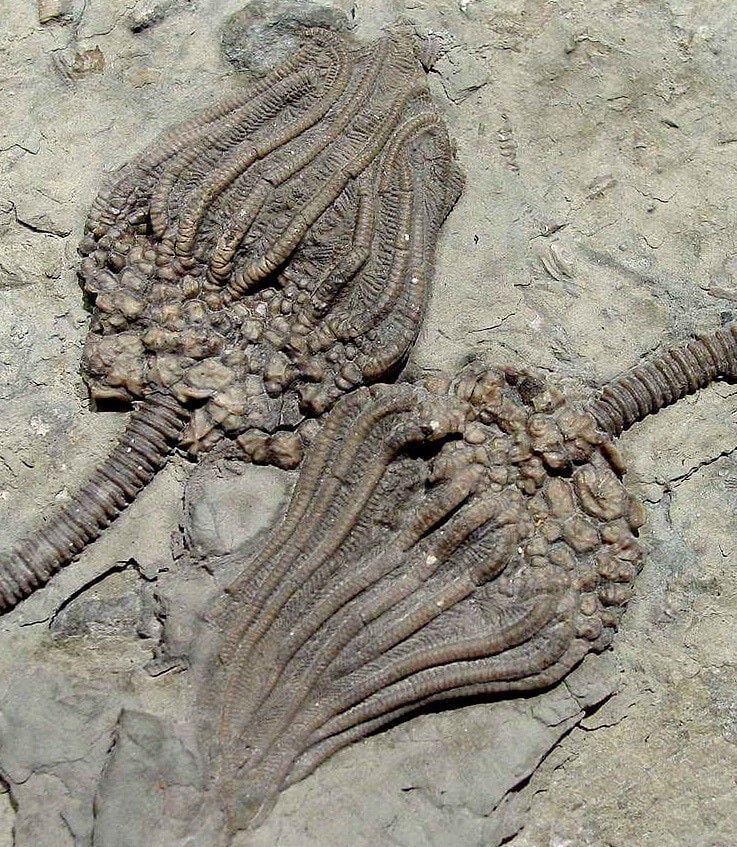

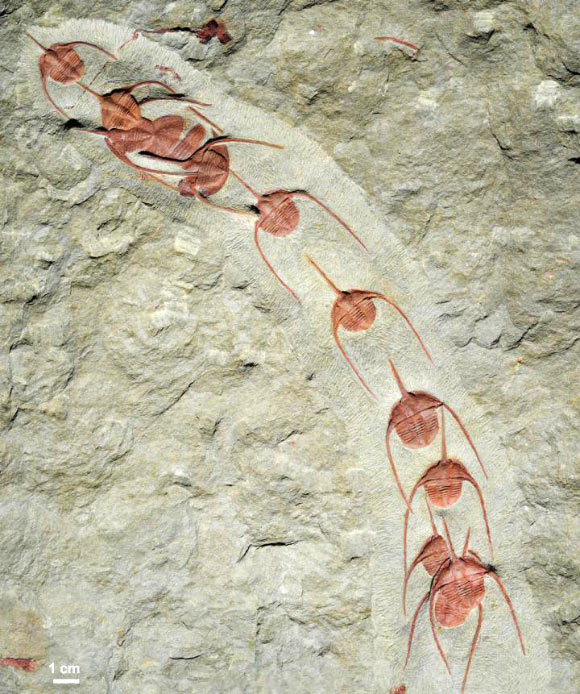

从这些化石的形态看,许多化石记录表现出大量的、混杂的、快速埋葬的特征:

-> 在大量出现陆地动物和鸟类化石的地层中(包括“古生代”的晚期、整个“中生代”和“新生代”的“古近纪”及“新近纪”)、经常同时伴有海洋生物的化石(又见第二节“指标化石”);

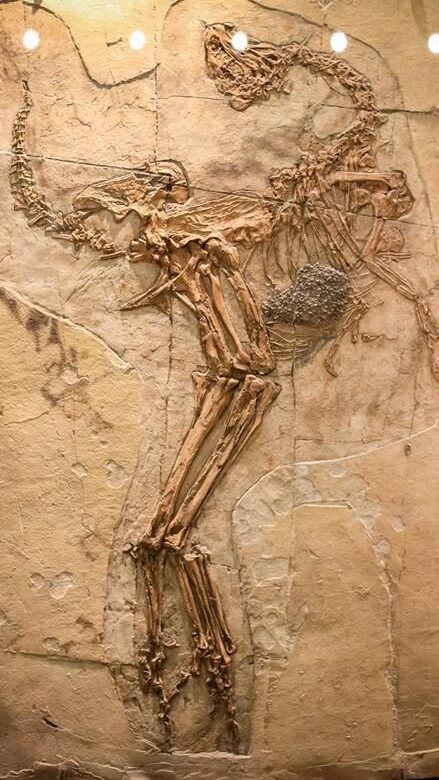

-> 很多精细的生物结构被完整保存,如完整的叶脉、花瓣、海百合的羽装腕、三叶虫的复眼、水母的身体、鱼鳍、鱼鳞、虾的触须、蜘蛛的节肢、蜻蜓的翅膀、蝶翅的斑纹、鸟类的羽毛等,这些结构在自然环境中尤其是浸泡时一般至多几天就会因腐败而逐渐断落解体,它们完整的出现在水成岩层的化石中的事实说明有被水裹挟的颗粒细腻致密的泥浆沉积层快速将生物覆盖,并且石化(含压实、胶结、干燥过程,解释见第六节)可能在几小时到几天之内就已经开始;

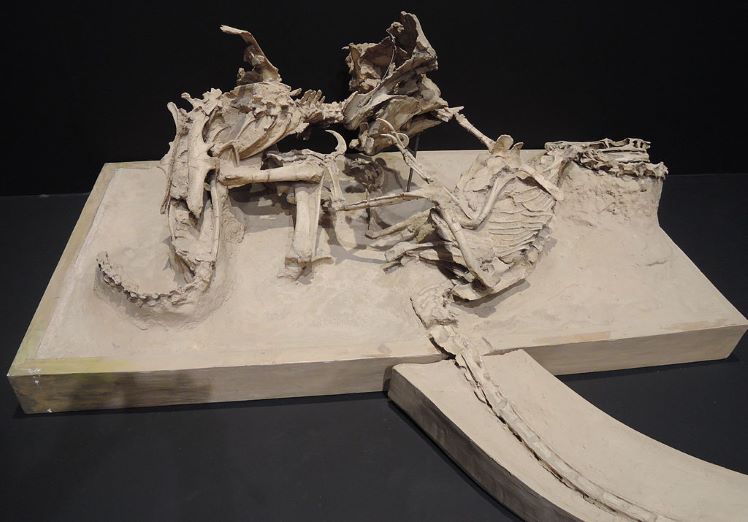

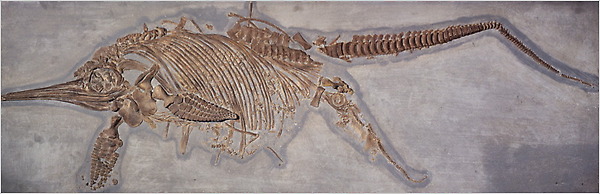

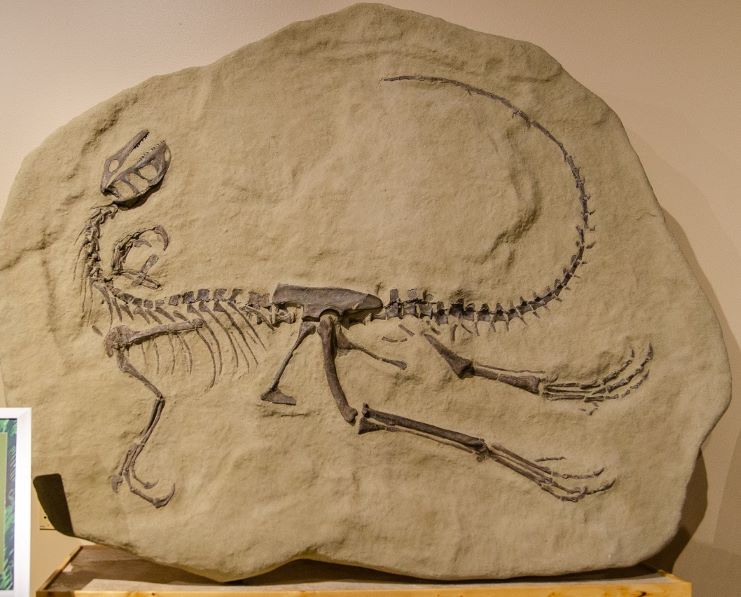

-> 很多动物明显是在活着的时候被瞬间埋葬的,有见排列行进时、捕食时、争斗时、交配时、生产时被埋葬的,也有见恐龙以挣扎的姿势被埋葬的(有学者指出这种反弓的姿势是缺氧死亡的特征);

-> 有化石证据显示生物被流动的水流大面积埋葬,如已知鹦鹉螺类的一种称为Orthocone的贝壳,其活体的锥形身体的长轴会随水流趋势排列,现大峡谷的Redwall Limestone层中发现有面积超过数千平方公里内分布的量以亿计的这种贝壳化石的身体长轴方向趋同一致,并且贝壳的大小在整体的数量中呈正态分布,显示这是一个数量巨大的活体群落被动态的水流带来的沉积迅速埋葬。;

-> 数量巨大、种类繁多的化石经常杂乱地、散碎地出现在同一地点,造成我们称为的“化石坟场”(fossil graveyards)。现已探明的典型的大型化石坟场所处的地质位置包括加拿大BC省的Cambrian Burgess Shale、美国密歇根州的Devonian Thunder Bay Limestone、伊利诺伊州的Carboniferous Francis Creek Shale Mazon Creek Area、佛吉尼亚州的Triassic Cow Branch Formation Cascade、南非的Ordovician Soom Shale、法国中部的Carboniferous Montceau Shale、意大利瑞士一带的Triassic Mont San Giorgio Basin、巴西的Cretaceous Santana Formation、墨西哥的Cretaceous Tepexi Limestone、和蒙古的Cretaceous Djadokhta Formation Nemget Basin Ukhaa Tolgod Area。以伊利诺伊州的Carboniferous Francis Creek Shale中的化石坟场为例,这里已经发现了属于14个门、33 个纲、大约100个目的代表400多个物种的十万多件化石标本,海生和陆生动植物相互混杂。又如怀俄明州、犹他州和科罗拉多州的Green River Formation中发现的化石坟场,这里包括了一些世界上最完美的鱼类和植物化石标本包括棕榈叶、梧桐、枫树、杨树和其它树叶、花朵、松果和针叶、长达两米的雀鳝、太阳鱼、深海鲈鱼、鲢鱼、梭鱼、鲱鱼、种类繁多的鸟类、短吻鳄、海龟、软体类、甲壳类、蜥蜴、青蛙、蛇、鳄鱼、蝙蝠和众多哺乳动物,以及多种昆虫包括甲虫、苍蝇、蜻蜓、蚱蜢、蛾、蝴蝶、黄蜂、蚂蚁等。

如上介绍的这样的广布世界很多地区的内容涵盖海、陆、空生物的化石群的最合理的解释就是全球范围的、水体性的、灾变性的沉积埋葬事件。

在地层中的这些化石绝大部分位于“寒武纪”和“新近纪”之间。如果分析“寒武纪”到“新近纪”之间化石种类的分布和地质地层之间的关系,可以得到以下这些观察:

-> 从“前寒武纪”开始到“古生代”的底部和中部的“奥陶纪”、“志留纪”、也即相当于“巨层序”的1S和2T阶段,化石的绝大部分是浅海生物,特别是浅海无脊椎动物。第一批鱼类化石是在“奥陶纪”被发现的;

-> 从“泥盆纪”、也即相当于“巨层序”的3K阶段的初始,开始有最初的少量的两栖动物化石出现,并且在“石炭纪”的底部、也即相当于“巨层序”的3K阶段的结束,开始有最初的少量的爬行动物化石出现。第一批大陆型植物群化石也出现在“泥盆纪”;

-> 在“古生代”的最高处的“二叠纪”、也即相当于“巨层序”4A阶段的中部,大量的爬行动物化石出现;在同一地层中,许多浅海生物的化石如三叶虫(Trilobita)和很多海洋无脊椎动物最后一次出现;

-> 在“中生代”的最低处“三叠纪”、也即相当于“巨层序”的4A阶段的后部,第一次出现了少量的恐龙化石和小型哺乳动物的化石,在同一层也第一次开始出现大型可游水或可滑行的爬行类动物。到了“侏罗纪”、也即相当于“巨层序”的4A向5Z转换时,大量多种恐龙化石开始出现,这其中包括始祖鸟(Archaeopteryx)和体型巨大的蜥脚下目(Sauropoda)如梁龙,同时在这一层时常伴有海洋生物菊石(Ammonite)和海生头足类(Cephalopod)的化石;

-> 到了“中生代”的最顶部“白垩纪”、也即相当于“巨层序”的5Z阶段的后部,大量的多种恐龙化石持续被发现,其中包括大群的鸭嘴龙(Hadrosaurus)和角龙(Ceratopsia),也有驰龙(Dromaeosauridae/Raptor)及霸王龙(Tyrannosaurus/T.Rex)。也是在这个层中,很多大型体的爬行类,包括大型恐龙、大型可游水或可滑行的爬行类最后一次在地层中出现,很多类海洋动物的化石如菊石(Ammonite)也最后一次被发现;

-> 在“新生代”的底部和中部、也即相当于“巨层序”的5Z阶段的末尾和整个6T阶段,化石记录中仍有大量海洋生物,例如有孔虫门(Foraminifera)、外肛动物门(Bryozoa)和很多种类的珊瑚(Coral)。在这些层中发现的陆地哺乳动物化石有马、猪和骆驼,并且有大量的海洋哺乳动物化石包括鲸鱼;

-> 在“新生代”的顶部的“第四纪”特别是“更新世”、也即相当于“巨层序”6T阶段结束后,发现了猛犸象(Mammoth)、剑齿虎(Smilodon)、巨河狸(Castoroides)等这样的大冰期(称为“第四纪大冰期”、“更新世大冰期”、也被主流地质学称为“末次冰期”Last Glacial Period/LGP,在第八节有讨论)时期的动物化石;

-> 在“巨层序”1S至6T范围内(相当于从“寒武纪”到“新近纪”)的所有地层中,确实没有例外地全部出现了海洋生物的化石(又见第二节“指标化石”),但是按数量来说其具有逐渐减少的趋势。其中从“前寒武纪”开始到“泥盆纪”,几乎100%的化石都属海生类;从“石炭纪”顶部开始,陆地动物化石才逐渐显著出现,从这里往上的地层中陆地动物化石数量越来越多,直至5Z向6T阶段过渡部分,陆地动物化石的数量达到顶峰;

-> 在植物化石方面,最显著的是埋藏在多个地层中的煤矿床。如“石炭纪”的“宾夕法尼亚世”(相当于3K至4A的过渡阶段)的一些煤矿,其内有的原初树木高度超过30米;而含量最丰富、范围最广的煤矿床处于“新生代”,有的煤床的方圆约有100公里、厚度可达60米;

-> 所有被进化论者认为是人类祖先的灵长类动物化石均出现在从“中新世”顶部(位于6T后半部)开始的以上的地层中,以“上新世”(相当于6T末尾)和“更新世”为(位于6T阶段之后)最集中(参见“维基百科”,List of human evolution fossils);

-> 在“巨层序”1S至6T范围内,几乎从未发现明显的、被普遍认可的人类化石遗迹;

-> 并且所有在地层中保存的化石中的所谓的新物种形态均是突然出现,各物种在地层中各区域形态始终保持稳定,从未见可被证实的、进化论渴望见到的物种间宏进化的特征(也参《进化论百年迷雾》一文)。

对于沉积岩层中自始至终伴有海洋生物化石的事实,主流的、进化的观点的解释是在漫长的地球地质历史中的多次的海进和海退,他们设想的这样的反复海进和海退的原因可以为板块运动、气候变化等,并且举出放射性测年法对地层中物质的动辄几百万甚至几千万、上亿年的年代结论作为他们秉持的漫长地质时间的证据。

这样,我们就不得不再来谈一谈放射性年代测定法。

我们曾在《进化论百年迷雾》这篇文章中介绍了“放射性同位素与地球年龄”(Radioisotopes and the Age of the Earth /RATE)项目在尝试解开“放射性年代测定法”的谜团上所作的工作。这些工作之一就是使用经学界认证的、独立于项目的实验室,分析了五颗来自非洲“金伯利岩”(kimberlite)中的钻石。我们已经知道,金刚石即天然钻石形成时需要的压力和温度只在地表下100千米或更深处存在,钻石在地幔中形成后有机会被岩浆带到地表附近。根据主流地质学观点,这五颗采自地表附近的钻石被认为应该形成于10亿至30亿年之间,尽管如此,它们仍然被检测出明显高于仪器检测阈值的碳-14,然而一个已知的事实是现代最先进的仪器也只能探测出在10万年以内的碳-14原子。金刚石是自然中存在的最坚硬的物质,并且对外界污染具有极好的抵抗力,在现代科学可以理解的所有机制内,其内部存在的碳-14只能源于其在地幔内形成时的原始周边物质积累,而不会源自其形成后的天然外界污染。五个样本均被测出可被观察到的碳-14的事实,说明极有可能被认为是距今10亿至30亿年的地下约100千米内的物质,其实真正的年代是在10万年之内。如果这个结论是正确的,那么本文所讨论的从“前寒武纪”(Precambrian)一直到当今的“第四纪”(Quaternary)的、即从地表向下几个千米内的所有地层的实际年代不会超过10万年。《进化论百年迷雾》中也列举了其它显示样本的实际年代与用放射性测年法测算出的年代严重不符的例子,例如就在观察者脚下凝固的岩浆岩被放射性测年法测出数百万年的岩龄等,这里就不再重复了。

还有很关键的一点,就是关于衰变的速率。其实,在实验室中已经有物理学家曾观察到放射性元素的半衰期可在特定的条件下发生变化,在现有实验中有的衰变速率的提升已达20%至40%。RATE项目根据多条包括核物理学、地质学的证据推测,由于在地球历史上,更准确地说是在《创世记》记录的创世周和大洪水期间,核衰变曾发生大幅加速(即“加速核衰变”,Accelerated Nuclear Decay),因此为依赖半衰期为恒定值的放射性测年法引入整体性误差,使本来很年轻的岩石被测出和其实际年龄存在极大误差的、久远的“表现年龄”(Apparent Age)。例如,RATE项目估计在大洪水这一年时间里“加速核衰变”导致了以今天的速率看来的约五亿年的衰变量,也就是说在这一年时间里的核衰变速率平均是今天速率的五亿倍。这就类似某甲从A点沿唯一的一条公路到B点去和某乙会面,某乙知道某甲的交通工具为自行车,在一切正常的情况下,某甲会用1小时从A到达B;但是这次某甲从A出发后的15分钟就扶着自行车气定神闲地站在了位于B的某乙的面前 —— 如果我们知道有人在路上给某甲提供了一大段顺风车(获得加速),那么某乙期待在1小时后看到某甲、但实际上这个过程只用了15分钟就不足为奇了;如果我们假设某甲的骑行速度为匀速,他从A点出发后骑行了5分钟、继而坐顺风车5分钟、最后又骑行了5分钟就到达了B点,那么某甲在顺风车上获得的加速的这5分钟的平均速度就是他骑行速度的十倍。RATE项目对于“加速核衰变”的推测,显示主流地质年代认为的距今上亿年的年代其实极有可能距今只有几千年。

这里稍微引申说一点:为什么RATE项目认为“加速核衰变”发生在《创世记》记录的创世周和大洪水期间呢?如果《创世记》的描述是真确的,那么和生物界息息相关的地表及其以下几千米的范围应该只发生过两次巨变,也就是在神在创世的第三日命令“天下的水要聚在一处,使旱地露出来”时,和在挪亚大洪水的发端和消退的过程中(关于大洪水的发端和消退请见第七节)。这是两个需要将地壳及其下地幔的物质快速重整的过程,核衰变的加速可为物质的快速重整提供能量来源和相关条件。

【注4.1:RATE项目揭示,在创世周的头六天时间里“加速核衰变”导致了以今天的速率看来的约十亿年量级的衰变量,这种核衰变大幅加速的情况应该在第三日神说“天下的水要聚在一处,使旱地露出来”时即陆地从水中形成时更甚。这样的在地表形成之初的地质剧烈变动可在“结晶基底”(crystalline basement)岩石的形态和分布的情况上一窥端倪。

“结晶基底”类岩石一般均为经历过高温高压的、具有岩浆岩来源的变质岩,颜色深浅色泽根据样本采得的位置变化不一,表面具有大的结晶颗粒,因内部晶体的晶格互锁而异常坚硬,当把这样的岩石刨开后刨面处会因暴露的微小晶体表面而在光线下显现大片晶闪,而岩石内部时常表现出在形成当时的因高温高压的形变纹理。

如果我们今天检视地表岩石的分布情况,我们会发现“结晶基底”类岩石广泛分布在“克拉通”/“地盾”(即古陆核)区域,造山带的底部、和大量的沉积岩层下面,“结晶基底”类岩石是构成大陆的岩石圈层底层、原初部分的最基本岩石类型,对其地质年代的划分为“寒武纪”以前。

在创造的第三日由“加速核衰变”致使的热膨胀使大陆“克拉通”部位对周边区域的相对浮力增大,从而使大陆整体抬升露出水面,这也与今天地球上绝大部分的放射性核物质均集中在大陆“克拉通”区域的观察相符。】

RATE的物理学家从理论的可能性上推测,作为创世者的神可能实现这两次物质快速重整的一个手段就是使宇宙的空间扩张,从而使地球上物质的核衰变速率暂时大幅加速,用其产生的能量来为地球的物质重整服务,这个过程涉及核力(Nuclear Force)甚至其它某些物理时空常量的改变。当有“加速核衰变”发生时,会伴随有极高的热量加速产生,这为物质的重整提供了所需的能源;然而根据理论计算这样短时间内产生的巨大的热量的副产品是会让地球的整个地壳甚至整个星球同样升温,甚至被融化,这看似为我们带来了难题。但是RATE的分析显示,在理论上存在可能,这时地球周边空间的快速膨胀会将这样的热量问题抵消(volumetric cooling)。因此宇宙的空间扩张即可以带来核衰变加速,又可将加速产生的过多的热量的问题移除。引人注目地,现代宇宙学表明,今天从我们的视角观察的宇宙空间确实是在加速膨胀之中!我们在《望向时间起点,探索宇宙和地球起源》这篇文章中曾描述宇宙的各个物理常量和基本力是如何地恰到好处又精密地配置才可能使生命来到地球上。能够“一呼而令世界出”创造宇宙和人类的神,同样也能为祂的意志和目的而随时调整宇宙中的这些物理常量和基本力,来实行我们人类看为的神迹,这样的分析在理性上自洽。

现在有个事实必须指出来,那就是《旧约》中至少十次描述神“铺张诸天”、“铺张苍穹”(stretch out the heavens / stretch forth the heavens / spread out the sky / span the heavens)。这十次在经文中的位置为:《诗篇》104:2,《以赛亚书》40:22、42:5、44:24、45:12、48:13、51:13,《耶利米书》10:12、51:15,和《撒迦利亚书》12:1。在这些经文里,“铺张”这个动词在希伯来文原文《塔纳赫》中使用的动词字根均为“נטה”,其主要词义就是“展开”、“延伸”、“扩展”。约在2700年前开始成书的《以赛亚书》等《塔纳赫》书卷是怎么知道“苍穹被扩展开”这个概念的?单单由这样小小的细节,《圣经》中启示给予人的“非人类来源性”的印象是十分明显的。

另一个因素,在大洪水期间,岩浆在全球以惊人的规模和速度涌出(原因详细解释见第七节),将地幔中本身就存在的氩-40元素带入地球表面。而如“钾-氩”和“氩-氩”等放射性测年法需要假设岩石样本中的氩-40元素单纯是由于母元素钾-40放射性衰变成子元素氩-40而产生和积累的;这样简单化了的“样本中所有氩-40完全是样本中钾-40放射性衰变产物”的假设严重影响了如“钾-氩”和“氩-氩”等放射性测年法的准确性,使岩浆岩石样本的测算年代单从这个因素考虑就已经比实际偏大许多(其它的因素包括衰变速率在过去可能发生过大幅加速、岩石样本无法严格保持封闭性),像“钾-氩”和“氩-氩”等这样的测年法从本质上来说是将问题条件过度理想化了,它们根本上就不是可靠的测定岩石样本年龄的方法。并且我们知道,在学界使用放射性测年法测算化石样本的年代时,长期以来被公认的最可靠的方法是间接测算化石层下部和上部存在的岩浆岩/火山灰层的年代、进而对化石层的年代进行“框定”,而非直接测算化石所在位置岩石样本的年代。这是因为化石所在的沉积岩层的本质是“水成岩”,其内原初物质由于水致输送而无法明确确定来源,因此用放射性测年法测算沉积岩的年代基本上不具意义。而对于变质岩,由于曾经的高温高压效应可能严重影响所谓的恒定的衰变速率、甚至整个将所谓的“衰变时钟”重置,因此用放射性测年法测算变质岩也不可行。由于上述的对地表广布的岩浆岩/火山灰层应用“钾-氩”等测年法所得到的被严重放大的、不准确的年代测算结果,因而,所有的包含化石的沉积岩层的,被主流的、渐变的地质观认为的岩石和化石样本的年代数值,均实际上被这个测算“框定”系统内禀的错误严重地放大了很多倍。

整个RATE项目的一个重要的结论就是指出,被主流学界认为能较准确测算古老岩石形成时间的钾-氩测年法和铀系测年法等,在能保证样本和实验质量的前提下,在必要时辅以多学科交叉证据,只有希望能给出岩石样本个体之间的前后相对时序,而不可能给出各样本准确的绝对形成时间,因此被认为的上万乃至上亿的地质年龄其实据今天只有短短的几千年。同时,测量有机体年代时使用的碳-14测年是按死亡生物遗体内的碳-14转变成为氮-14的比率来估算样本的死亡年代的,样本中检测到的碳-14含量越少,样本就越古老;根据RATE研究,洪水前有机物体内的 碳-14含量比现在少得多,不到当前水平的 1%;这意味着,如果使用当前的碳-14测年方法而不考虑洪水前极低的碳-14水平,那么对洪水前有机样本进行的任何碳-14 测年都会导致得到异常古老的年代。

【注4.2:RATE项目的研究成果如论文、总结、影音等现在被保存在网址 https://www.icr.org/rate/。】